我国虎耳草国际登录的三个品种 图片

2022-07-22

田代科51

核心提示:虎耳草属是虎耳草科的一个大属,大体占该科物种总数的1/3,全球约有500种,还有新种不断被发现,品种已达1500个左右,主要由英国等几个欧洲国家培育出。我国虎耳草属植物南北均产

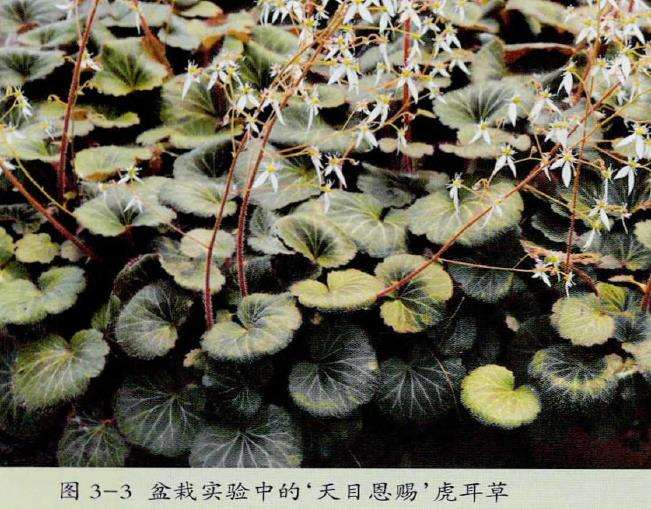

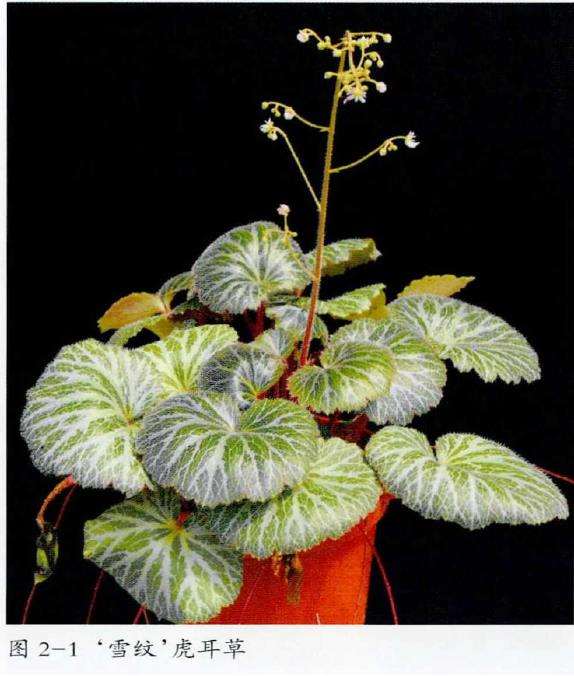

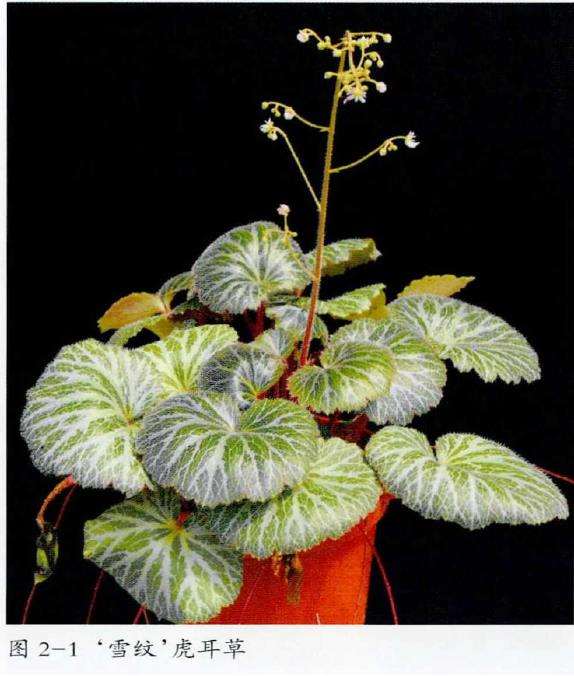

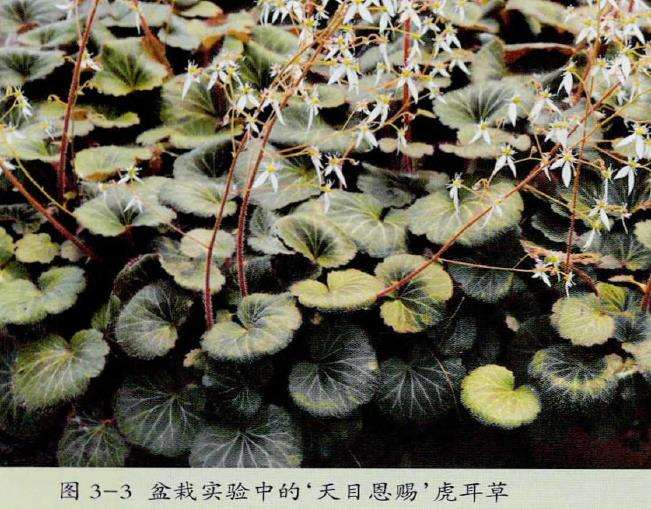

在最近一期(2022年,总第28期)的国际虎耳草协会(丁heSaxifrageSociety)的《虎耳草杂志》《TheSaxifrageMagazine,图1)上刊载了笔者申请登录的两个虎耳草品种的名称,分别是Saxifra-gastonolifera`XueWen’(‘雪纹’,图2-1)和S.stonolifera`TianmuEnci《‘天目恩赐’,图3-1),这是自2014年我国首次完成国际登录虎耳草属新品种5.stonolifera‘HeiKui’(‘黑魁’,图4)之后,第二次登录的该属品种。

虎耳草属是虎耳草科的一个大属,大体占该科物种总数的1/3,全球约有500种,还有新种不断被发现,品种已达1500个左右,主要由英国等几个欧洲国家培育出。我国虎耳草属植物南北均产,资源十分丰富,占全球种类的近一半,总计约230种,主要分布于西南和青海、甘肃等地,多生长在海拔3000m以上的高山岩石上及石缝间,但也有一些种类见于中低海拔地区,如普通的虎耳草。尽管我国虎耳草属资源丰富,但在应用方面,研究者主要关注其药用价值,而忽视了其观赏价值的开发和利用,至今还没有人开展杂交育种工作。由笔者申请完成国际登录的3个品种均来源于自然选育。

我国的虎耳草属植物同已开发、利用其观赏价值较好的英国、捷克、德国、荷兰、美国等国家相差甚远,就连毗邻的日本在这方面做得也比我们好。日本培育的多个虎耳草品种最近几年在我国就很流行,如叶片颜色在不同季节发生绿白转变的‘七变化’(`NanaHenge,图5)叶片三色嵌合的‘御所车’(`Tri-color,图6)、极端矮小迷你株型的‘极姬雪仍下’(`GokuhimeYuki-noxita)以及由齿瓣虎耳草(S_for-tuneiHook.f.)选育出的观花型系列品种(图7)。

‘雪纹’虎耳草是常见普通虎耳草(S.stonoliferaCurt.)的白斑叶变异类型,以其叶片脉区白色的纹路而命名。实际上,它算不上一个新品种,长期以来我国很多庭院,甚至公园中就有栽培,市场上也常见销售。浙江、湖南、湖北、四川等地野外有自然生长个体,只是‘雪纹’虎耳草相对绿叶无斑类型少见而已。由于其比原种纯绿叶无斑的观赏价值高,因此更受人们喜爱,其在园林中的应用也更广。

然而,尽管该类型一直被当作“品种”利用,却一直没有品种名称,因此不便于产业和科研交流,是一件十分遗憾的事情。于是,笔者通过栽培观察和数据记录后,决定给它取一个合适的名称,并申请国际登录,使其品种名合法化。2020年的夏天,笔者向英国负责虎耳草品种国际登录的Adrian丫oung先生提交了登录申请资料,经过交流后很快就获得了肯定和批准。但由于协会内部事务和疫情影响等原因,品种名称等信息的出版被延误了一年,本该2021年春季出版的,直到2022年春季总第28期才面世。

同‘雪纹’虎耳草一样,同时登录的‘天目恩赐’也是来源于自然的馈赠,是笔者于2016年6月15日考察浙江天目山植物时在野外发现的。该品种主要特征为叶片背面深紫红色,腹面绿色,脉间区有大小不等黑色条斑,株形优美,适应性好,观赏价值高,好比天目山送给人间的礼物,于是取名‘天目恩赐’。

2013年5月,笔者在家乡湖南龙山县开展野外植物考察时发现了叶片表面有黑斑的变异个体虎耳草,经引种到上海辰山植物园盆栽后发现其较野外个体外形更大、更健壮,叶片紧凑,排列成莲座状,且叶脉间深色条纹明显,株形优美,开花量也大,观赏价值高,于是计划将其作为一个新品种开发。

鉴于当时我国还没有一个有正式名称的虎耳草品种,为了引起国内园艺界对虎耳草观赏资源的重视,笔者于2014年申请了该品种国际登录,并于当年获批且正式发表,成为我国自主培育和实现国际登录的首个虎耳草新品种。

为了将‘黑魁’虎耳草尽快推向市场和园林应用,笔者的课题组成员在其甸甸茎繁殖、分株繁殖、组培快繁和栽培技术等方面开展了一系列工作后发现,该品种同原种虎耳草一样,繁殖速度很快,利用甸甸茎进行组培繁殖效率更高(相关文章已发表)。

为了将‘黑魁’虎耳草尽快推向市场和园林应用,笔者的课题组成员在其甸甸茎繁殖、分株繁殖、组培快繁和栽培技术等方面开展了一系列工作后发现,该品种同原种虎耳草一样,繁殖速度很快,利用甸甸茎进行组培繁殖效率更高(相关文章已发表)。