光强对盆栽芒萁光响应与抗氧化酶的影响

2020-04-28

8

核心提示:为研究不同光强处理下盆栽芒萁Dicranopterisdichotoma光合生理参数与抗氧化酶系统的响应特征,以盆栽芒萁为研究材料,通过覆盖不同层数遮阳网模拟3种光环境,并以全光处理为对照,

光强对盆栽芒萁光响应过程与抗氧化酶系统的影响

摘要:为研究不同光强处理下盆栽芒萁Dicranopterisdichotoma光合生理参数与抗氧化酶系统的响应特征,以盆栽芒萁为研究材料,通过覆盖不同层数遮阳网模拟3种光环境,并以全光处理为对照,测定光合—光响应进程中的气体交换参数、抗氧化酶活性以及可溶性蛋白质和丙二醛(MDA)等参数。

结果表明:

①随遮阳程度减弱,盆栽芒萁的最大净光合速率、光补偿点、光饱和点、暗呼吸速率和表观量子效率均呈先增加后下降的变化特征;净光合速率以13.00%全光处理下最大,除对照外,4.75%全光处理下的光饱和点升高,光补偿点和表观量子效率最低。

②4个光梯度中,35.96%全光处理是气孔因素向非气孔限制因素转变的转折点,而盆栽芒萁的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度均在13.00%全光处理时达最大值。

③盆栽芒萁的可溶性蛋白质为722.27μg·g-1,MDA为7.74mmol·g-1,均在全光下达最大值,并与抗氧化酶协同作用以维持盆栽芒萁幼苗的正常生长。

因此,盆栽芒萁对光的适应可通过光合生理参数、抗氧化酶活性、可溶性蛋白质和MDA的变化获得调节。

芒萁Dicranopterisdichotoma为里白科Gleicheniaceae芒萁属Dicranopteris多年生常绿蕨类植物,分布于长江中下游及长江以南、西南等亚热带低山丘陵区,被视为亚热带森林分布地区退化植被的“标志种”[1-3]。

近年来,从更新扩散后生物量的分布[4]、对生境因子的响应[5]到对光强的生态适应性,学者们对芒萁进行了广泛研究。自然条件下,芒萁分布于马尾松Pinusmassoniana,杉木Cunninghamialanceo-lata单优群落和疏灌草丛的下层及其群落外缘,形成单优草本层片[6-7]或成为马尾松人工林草本层的优势种[8];易在马尾松人工林1200~1600m2的林窗下扩散定居[9],常在毛竹Phyllostachysedulis林呈聚集分布[10],是生态适应性较强的物种。芒萁对土壤氮、磷等多种元素吸收利用率低,有较强的耐荫性,还能忍耐一定的强光生境[11-12];通过灰分测定,可证实其偏阳性的特性[13-14]。光强和光的可利用性是蕨类植物形态、生理适应性和分布最重要的影响因子[15]。

揭示芒萁对光强的生态适应机制,需要从光补偿点和光饱和点加以判断,也需在强光与弱光胁迫条件下分析芒萁叶片抗氧化酶活性和可溶性蛋白质变化的响应特征[16-18]。研究发现:全光与过度遮阳处理会导致8个容器苗树种光合速率下降[19],中等强度遮阳亦会使强耐荫大豆Glycinemax失去耐荫能力[20],持续弱光胁迫使马铃薯Solanumtuberosum苗期植株对强光和弱光的利用能力同时下降,对强光的利用范围变窄[21]。

理论上,抗氧化酶活性对环境胁迫抗性有一定的阈值,抵抗性强的植物具有更高的抗氧化酶活性[22]。当生长于暖性单优针叶群落下层、疏灌草丛或撂荒地,由弱光生境变化为全光生境的时候,芒萁必然受到弱光或强光的抑制影响。因此,为研究芒萁对光强的生态适应范围和光强对芒萁的抑制效应,提出如下假设:

①芒萁对光强生态适应范围较大,表现为光饱和点较高和光补偿点较低;

②芒萁气体交换参数(净光合速率、蒸腾速率、气孔导度)的响应过程,以中度遮阳处于最高水平、胞间二氧化碳摩尔分数处于较低水平;

③抗氧化保护酶活性的变化能够表征芒萁对光抑制缓冲胁迫能力的大小,强光与弱光条件都能诱发芒萁叶片活性氧的增加。

为验证上述3个假设,本研究以盆栽芒萁为试验材料,模拟不同类型群落下层的光强环境,比较分析不同光强条件下芒萁光合生理响应与抗氧化保护酶活性的变化特征,为进一步探究芒萁扩散定居的生态现象提供参考。

近年来,从更新扩散后生物量的分布[4]、对生境因子的响应[5]到对光强的生态适应性,学者们对芒萁进行了广泛研究。自然条件下,芒萁分布于马尾松Pinusmassoniana,杉木Cunninghamialanceo-lata单优群落和疏灌草丛的下层及其群落外缘,形成单优草本层片[6-7]或成为马尾松人工林草本层的优势种[8];易在马尾松人工林1200~1600m2的林窗下扩散定居[9],常在毛竹Phyllostachysedulis林呈聚集分布[10],是生态适应性较强的物种。芒萁对土壤氮、磷等多种元素吸收利用率低,有较强的耐荫性,还能忍耐一定的强光生境[11-12];通过灰分测定,可证实其偏阳性的特性[13-14]。光强和光的可利用性是蕨类植物形态、生理适应性和分布最重要的影响因子[15]。

揭示芒萁对光强的生态适应机制,需要从光补偿点和光饱和点加以判断,也需在强光与弱光胁迫条件下分析芒萁叶片抗氧化酶活性和可溶性蛋白质变化的响应特征[16-18]。研究发现:全光与过度遮阳处理会导致8个容器苗树种光合速率下降[19],中等强度遮阳亦会使强耐荫大豆Glycinemax失去耐荫能力[20],持续弱光胁迫使马铃薯Solanumtuberosum苗期植株对强光和弱光的利用能力同时下降,对强光的利用范围变窄[21]。

理论上,抗氧化酶活性对环境胁迫抗性有一定的阈值,抵抗性强的植物具有更高的抗氧化酶活性[22]。当生长于暖性单优针叶群落下层、疏灌草丛或撂荒地,由弱光生境变化为全光生境的时候,芒萁必然受到弱光或强光的抑制影响。因此,为研究芒萁对光强的生态适应范围和光强对芒萁的抑制效应,提出如下假设:

①芒萁对光强生态适应范围较大,表现为光饱和点较高和光补偿点较低;

②芒萁气体交换参数(净光合速率、蒸腾速率、气孔导度)的响应过程,以中度遮阳处于最高水平、胞间二氧化碳摩尔分数处于较低水平;

③抗氧化保护酶活性的变化能够表征芒萁对光抑制缓冲胁迫能力的大小,强光与弱光条件都能诱发芒萁叶片活性氧的增加。

为验证上述3个假设,本研究以盆栽芒萁为试验材料,模拟不同类型群落下层的光强环境,比较分析不同光强条件下芒萁光合生理响应与抗氧化保护酶活性的变化特征,为进一步探究芒萁扩散定居的生态现象提供参考。

1材料与方法

1.1材料与试验方案

于2016年6月5日,从杭州市临安区玲珑山(30°13′05″N,119°40′23″E)海拔160m处,选择长势良好且高度基本一致的芒萁幼苗100株,栽植在40cm×21cm×17cm的长方形花盆中。栽培基质为马尾松单优群落下层表土,栽种1株·盆-1,放置于3层遮阳网下缓苗。缓苗期间正常浇水,待芒萁幼苗成活后,于8月6日搬至不同光照强度的遮阳大棚内,每个处理15盆,保证幼苗间互无遮阳干扰。于11月3日开始光响应进程测定,并取样用于酶活性的分析。

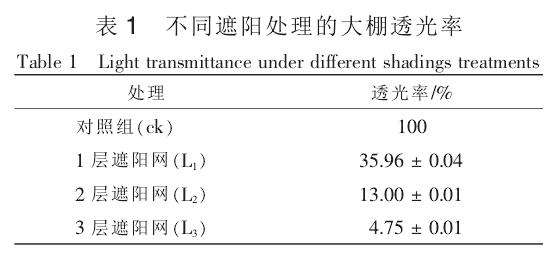

遮阳大棚位于浙江农林大学东湖校区(30°15′28″N,119°43′35″E),分别覆盖1层、2层、3层的黑色尼龙网,并以自然全光为对照(ck)。各处理随机选择3盆盆栽芒萁,选择南侧的功能叶用于光合响应、保护酶活性等测定。

为准确分析不同遮阳强度下光强的减弱程度,于2016年11月初,选择2个晴天从8:00-18:00时,隔2h利用光量子仪测定光量子通量密度,并与全光对照处理比较。各处理测定数据30个,其中遮阳大棚选3个测点,各测点测定数据10个。测定分析结果如表1所示。

为准确分析不同遮阳强度下光强的减弱程度,于2016年11月初,选择2个晴天从8:00-18:00时,隔2h利用光量子仪测定光量子通量密度,并与全光对照处理比较。各处理测定数据30个,其中遮阳大棚选3个测点,各测点测定数据10个。测定分析结果如表1所示。