帝王巡幸与名胜传承:清代康乾南巡对惠山物质遗产的塑造与保护

文章目录导航(TOC)

惠山名胜的保护——物质层面的传承

人是名胜形成和延续的核心因素,以康熙、乾隆为代表的清代帝王是本土文化的重要传承者。清帝南巡对惠山名胜延续与增华的影响尤为深远。

3.1 清帝的“价值评估”

帝王巡幸是稳定社会、巩固统治的重要措施。清帝南巡规模大、次数多,历史影响力尤为深远。南巡路线从京师出发,而无锡是京杭大运河的必经之地,运河经由惠山脚下入城。惠山成为清帝在南巡如此之长的线路中尤为喜爱的名胜,得到多次巡幸。清帝“用脚投票”的行为是惠山名胜与清帝价值观契合的写照。

据《康熙起居注》《清实录》和御制诗等文献的记载,康熙帝6次南巡,五至惠山,皆为回銮途中短驻。期间留下7首吟咏惠山的诗及3副御书匾联,使惠山愈发受到官员及百姓的重视,如康熙二十九年(1690年)徐永言在《无锡县志》序中所写:“天子南巡五载之中,驻跸锡山者,再重以宸翰亲题匾额,继之诗篇,草木泉石,与被荣施,盖千古旷典也。[20]3”康熙帝的巡幸,为惠山名胜叠加了一次尤为重要的人文活动,使得乾隆南巡时更慕惠山之名。

乾隆帝效仿圣祖康熙,六巡江南,时间更长,规模更大,路线更复杂,留下了更加丰富的诗文碑刻和遗迹典故。每次往返各幸一次惠山,共计12次,作惠山名胜诗91首、匾联9副[18],可见乾隆皇帝对惠山名胜的重视。

两朝帝王的17次巡幸为惠山名胜带来的人文价值不断积累,使得惠山诸名胜愈加为世人所重视,进而得到了更为妥善的保护。同时也因帝王身份,引发地方官员为接驾而对名胜的物质实体进行修缮、建设与增华。乾隆朝县令王镐为迎御驾,修御道,配建营盘,并在黄埠墩、惠山河塘等处增设码头;修整县城到惠山寺的道路,更换新砖,设为御道;沿街房屋重新涂泽,光亮如新,沿河两岸无房屋处,砌墙遮挡[21]。惠山寺、寄畅园、天下第二泉等御驾亲临之处更是修缮保护的重中之重,惠山名胜焕然一新(图4)。

3.2 惠山寺

惠山寺作为惠山名胜的核心,自始建到清初的1200余年间,文献记载了1次废寺、4次大型火灾,以及多次的复建和修缮(表1),寺院位置基本未变,规模布局不断变化。

明末清初,因朝代更迭,惠山寺逐渐衰败,康乾二帝的南巡为寺院带来了复兴。康熙二十三年(1684年)清帝第一次南巡时,惠山寺还是一番破败的景象。随着帝王“躬幸惠山寺,酌泉于亭,遂礼佛于殿上”[20]122,次年,寺院便迎来了入清以来第一次大规模的整修,“邑人周弘词者,力加缮治,一切焕然,乃悬榜其上,曰‘圣敬式临’,以志奇观”[20]122。因皇帝的临幸,破败的寺院修治如新,复为惠山一大名胜。

惠山寺的第二次大修,则是在乾隆首次南巡之前(约1750年)。此时,距康熙帝南巡时的修缮已有近70年的时间,寺内建筑毁坏过半。惠山被列于巡幸名单之上,虽然乾隆下谕旨,仅令将名山古刹打扫干净,不得有增建,但地方官吏仍极尽所能精心准备,使惠山寺的建筑与环境焕然一新。另外,寺内增建了皇亭、御碑亭等建置,将竹炉山房辟为座落,供帝王品茶小憩,是清帝南巡为惠山增添的名胜实体,惠山寺由此维持了近一个世纪的稳定。

3.3 祠堂群

明清时期朝廷推行先贤祭祀制度,先贤祠和忠孝节义祠为主的祠堂群集结在惠山山麓,康乾南巡一直将祀典作为巡幸途中的要务,以此教化民众,巩固统治。乾隆帝对沿途30里(约15km)之内的先贤忠烈祠墓,皆遣官祭祀;第二次南巡时,为惠山周敦颐祠御书匾额“光霁祠”并题诗,此举极大地提高了惠山祠堂的地位。

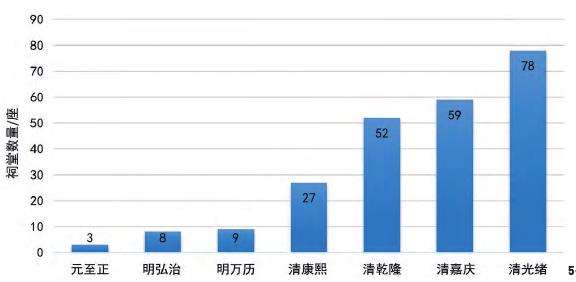

此外,寄畅园作为无锡秦氏家祠得到康乾二帝的11次巡幸,在欣赏园林胜境的表观之上,更重要的是帝王对明清重臣世家的殷切希望。由帝王祭拜行为带来的是惠山兴建祠堂数量陡增并持续高涨(图5),祠堂群渐成惠山名胜的特色。