双碳目标下“土壤肥料学”教学改革:碳循环认知与创新创业体系构建

刘合满1,曹丽花2,李传保1,肖荣英1

(1信阳农林学院农学院,河南信阳464000;2信阳农林学院林学院,河南信阳464000)

摘要

“土壤肥料学”是以“土壤-养分-环境-气候”为核心内容的一门理论性和实践性极强的课程。紧密围绕这一系统内容,以“双碳”为目标,构建土壤有机碳含量与关键组分构成、不同土地利用方式下土壤有机碳含量或活性响应、农业土壤管理措施与碳响应、土壤有机碳周转及关键影响因子、农业碳足迹评价等方面的教学内容体系,提升学生对陆地生态系统碳储量、碳周转与调控的认知。以“双碳”目标为指导、以土壤肥料学课程内容为基础,提出围绕农业秸秆资源综合利用、保护性耕作和有机肥开发等的创新创业方向与体系。围绕“双碳”目标进行土壤肥料学教学内容及创新创业体系的科学构建,可以提升学生围绕国家战略学习和创新创业的能力。

在全球气候变化背景下,CO2排放和调控成为政府和学者关注的一个重点问题。联合国政府间气候变化委员会(IPCC)发布《气候变化2021:自然科学基础》指出,目前全球地表平均温度较工业化前高出约1℃,人类活动已造成大气、海洋和陆地变暖,且除非在未来几十年内大幅减少二氧化碳和其它温室气体的排放,否则21世纪全球变暖将超过1.5℃甚至2℃。《中国气候变化蓝皮书(2021)》亦指出,气候变暖仍在持续,极端天气事件风险进一步加剧。为此,低碳减排成了各国政府和产业发展的一项重要任务,并力求通过各项措施改革减少CO2排放,减缓气候变化压力。2020年9月中国向世界明确作出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”的“双碳”目标的郑重承诺,为我国各行业持续向绿色低碳发展指明了方向。

面临“双碳”目标战略,高校应将专业或课程与这一战略需求结合起来,进行相关人才的培养。目前,已有学者开展了“双碳”目标下专业人才培养或课程体系建设方面的探讨,如王林等[1]以同济大学环境工程专业为例,开展了“双碳”背景下环境类专业实践课程模块化教学探索,胡堃等[2]对电气工程及其自动化专业人才培养模式进行研究,谢果等[3]在“双碳”背景下开展了新能源传热学课程启发式教学模式的探索,旨在提升人才解决“双碳”目标实际问题的思路和能力。“土壤肥料学”是基于土壤-肥料-植物-环境系统为核心的一门理论性和实践性均极强的课程,在农学类、生态学类专业中具有非常重要的作用。相关教师对“土壤肥料学”课程的实践教学内容、实践教学方式等展开了研究和探索。如刘合满等[4]针对应用型本科院校,对“土壤肥料学”课程实践教学内容体系进行了探索,张阿凤等[5]从加强实践教学重要性认知、实践教学体系、实践教学基地和教师队伍建设等方面系统分析了“土壤肥料学”课程学生实践能力培养与提升的途径。然而在“双碳”背景下,关于“土壤肥料学”课程相关内容体系设置和创新创业实践研究还非常少,这将不利于我们培养基于土壤肥料科学管理的低碳农业专业人才。

关键词

双碳目标;土壤肥料学;教学体系;创新创业;碳循环;低碳农业

目录

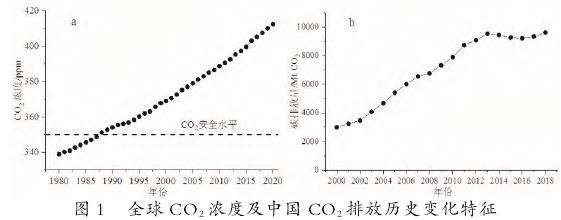

1 大气CO2浓度与中国碳排放特征

由图1a可知,1980-2020年间,全球大气CO2浓度以年均1.82mg/kg的速率呈极显著线性趋势增加(R=0.9952,P<0.001),由1980年的338.9mg/kg增加到2020年的412.4mg/kg。自1988年开始,已超过科学界认定的350mg/kg安全水平,这将加剧气候变化进程和固碳减排压力。从中国尺度来看(图1b),2000-2018年间,CO2排放量呈线性趋势增加,由2000年的3003.4Mt增到2018年的9621Mt,以年均411.64Mt的速度增加。其中,在2000-2013年间增加趋势更为显著,以年均529.84Mt的速度增加。在这种碳排放和大气CO2浓度显著增加的趋势下,了解碳源与碳汇的关键过程,进一步调控对于减缓碳排放则显得尤为重要。

2 围绕“双碳”目标,构建土壤肥料学相关教学内容体系

土壤肥料是农业可持续发展的重要基础[6],“土壤肥料学”课程主要包括土壤和肥料两个大内容体系。土壤是陆地生态系统最大的碳库,碳储量约是大气碳库的3倍、陆地植被碳库的2.5倍,土壤碳库微小变化即能引起大气CO2浓度的显著改变。肥料通过影响植物生长速率、土壤微生物区系构成及酶活性等而影响碳循环。围绕“双碳”目标,开展“土壤肥料学”相关教学内容体系的科学构建,将有利于提升对碳循环关键要素的系统性认知,促进“双碳”目标的实现。

2.1 构建土壤有机碳含量与关键组分教学内容体系

土壤有机碳是土壤质量的一个重要属性指标,其含量及不同活性组分构成是碳周转数量和速率的关键基础。根据有机碳活性和周转周期,一般将土壤有机碳库分为活性库、缓性库和惰性库。这些组分相对含量在很大程度上决定了土壤CO2排放速率和排放量,从而直接影响了“双碳”目标的实现。开展土壤有机碳含量及关键组分的教学实践,有助于增加对土壤有机碳稳定性与碳周转的认知,并指导增加土壤稳定态有机碳含量,减少碳排放的科学实践。

2.2 构建不同土地利用方式下土壤有机碳含量及关键组分变化教学内容

土地利用方式通过改变地表植被条件及土壤状态而影响土壤有机碳输入数量和有机物质周转特征,并进一步影响土壤有机碳的含量和稳定性。据统计,土地利用方式改变引起的碳排放量占人为碳排放总量的11%(4.1GtCO2/yr),尤其是由林地、草地等自然生态系统向农田的转变可引起土壤结构破坏,增加土壤有机碳微生物分解或氧化分解损失,并进一步破坏土壤质量。陆地植被和土壤是大气CO2重新被吸收固定的一个重要方向,占人为总碳排放量的29%,通过科学改变土地利用方式和构建植被系统,则可有效增加土壤生态系统碳的固定潜力。故针对“双碳”目标,应加强不同土地利用方式或不同管理措施下土壤有机碳含量及稳定性动态变化特征教学内容体系的构建,让学生能基于土地和土壤的科学管理,提升土壤固碳能力和固碳量。

2.3 构建土壤碳排放与关键影响因素的教学内容

土壤碳平衡及碳排放的定量评估是“双碳”目标的重要基础,而碳循环过程深受土地利用、植被、气候等因素的综合影响,其变化是一个缓慢的过程。通过对土壤碳排放因子的识别及定量评价,加深对碳“源”和碳“汇”的定量化研究,从而可以精准定量化评价土壤碳净排放。比如,设置不同温度、含水量条件下土壤CO2排放的模拟实验,以分析土壤碳排放温度与湿度影响效应,促进对土壤碳过程的理解。加强未来温度变化情境下土壤有机碳稳定性的模拟与评价,提升学生认知与掌握基本研究方法,以提升碳动态模拟和预测的技能。

2.4 构建不同施肥、耕作管理策略下农业碳效应教学内容

农业生产系统是受人为扰动和干预最大的一类系统,在工业大规模减碳、固碳技术突破之前,农业土壤固碳可以为“双碳”目标赢得10~20年的缓冲期[7],理应为实现碳达峰、碳中和作出应有贡献[8]。土壤固碳的主要潜力在于农田土壤[9],农田土壤固碳亦被认为是一种有效缓解气候变化的重要手段[10]。张卫建等[11]认为中国种植业碳排放已基本达峰,农业碳达峰进程主要取决于畜牧业发展。卢东宁等[12]对陕西农业碳排放驱动因素进行了系统研究,并表明陕西省采取的农业低碳发展策略取得了一定成效。

高晨曦等[13]采用排放因子法测算河南省农业碳排放情况,并表明河南省农业已实现碳达峰,下一步应将农作物土地利用及大型畜牧粪便管理作为农业碳减排的重点。在土壤肥料学教学过程中,重点开展不同农业生产系统、不同施肥和耕作管理措施下土壤有机碳动态特征、碳平衡管理及固碳减排策略内容的教学和实践,将有利于促进学生从理论到实践、从现象到本质的碳管理认知。

2.5 构建围绕“碳足迹”开展农业物质碳过程教学内容

碳足迹是从生命周期角度分析产品或活动直接和间接相关的碳排放过程。农业碳足迹是农业生产过程中所有温室气体排放统一采用CO2来评价,包括农业物资生产(如化肥、有机肥)、运输、施用、农业耕作管理等过程中的碳排放。从农业生产碳足迹的角度开展不同物质投入水平、不同耕作管理情境下碳评价的教学,有利于使学生系统理解农业生产是一个与碳循环有关的综合过程,促进对低碳农业的理解和实践。

3 围绕“双碳”目标开展创新创业教育

3.1 秸秆资源综合利用与保护性耕作的创新创业教育

农作物秸秆是农业生产上一类重要的副产品,对秸秆的科学合理化利用则成为农业固碳和农业可持续发展的一个重要问题。目前对农作物秸秆的利用主要有“五化”途径,即肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化,然而除肥料化外,其他4种途径均是秸秆离田的利用方式。如何科学高效地实现农作物秸秆的直接高效还田或生产高效的秸秆生物有机肥,这将会直接影响未来土壤改良和农业的健康发展。如研发生产秸秆田间自然快速分解的秸秆腐解剂,不但实现秸秆养分的直接还田,而且还可以起到增加土壤有机碳库、降低秸秆发酵或燃料化等过程中的碳排放。目前,秸秆生物有机肥通常是采用秸秆+畜禽粪便+有益微生物发酵的方式进行,但主要存在发酵进程较慢、养分有效性相对较低等问题,如何解决这些问题是土壤肥料学领域的一个创新创业切入点。

保护性耕作即少耕或免耕,是在大量耕作扰动增加农田土壤碳排放背景下所实施的一种耕作模式。但与这种耕作模式相对应的尚有一系列问题需要解决,如高效免耕播种机、保护性耕作模式下专用肥的研发与生产、保护性耕作模式下秸秆原位高效腐解产品研发与生产等,亦可成为大学生创新创业的一个方向。

3.2 新型有机肥产品开发的创新创业教育

有机肥是有机农业的重要基础,也是降低农业碳排放的重要途径。但由于原材料、生产工艺等因素的影响,使有机肥生产存在着产品质量差、施用针对性不强等问题,从而在一定程度上限制了有机肥的推广和施用。开展有机肥的标准化生产,针对不同种类作物对养分的需求情况开发专用有机肥,以及针对主要作物病虫害开发专用功能性有机肥等,将是未来有机肥发展的重要方向,作为大学生创新创业的切入点,可以使学生更加系统地了解有机肥与高效有机农业,提升有机肥创业的技能。

4 围绕“双碳”目标,增强“土壤肥料学”教学内容体系的预期效果

4.1 促进学生对双碳目标下“土壤肥料学”知识的系统认知

以“双碳”目标为切入点,以“土壤肥料学”课程内容为基础,开展系统的碳循环关键环节、关键影响因素、碳循环调控内容的教学和实践,可有效实现专业课程与思政的结合,使学生树立为国家战略需求、经济发展而不断探索、学习和实践的思想。

4.2 有利于提升未来低碳农业发展的创新创业能力

“土壤肥料学”涉及到农业高效生产、资源高效利用、生态环境安全、农业机械配套等多个领域,在各个环节均可以低碳发展为核心,开展相关环节研究和产品开发,进行低碳农业产业的创新创业实践,可以增强课程内容在社会生产中的实际应用,提升专业认知和社会认同,提高创新创业的思维和能力。