云杉梢斑螟生物学特性及综合防治技术探究

摘要:云杉梢斑螟是祁连山自然保护区最常见的一种虫害,会对云杉新生的嫩叶与树梢造成为害,若不及时处理,会造成云杉枯梢,树冠秃顶,甚至死亡。为实现对云杉梢斑螟的有效防治,简述了云杉梢斑螟生物学特征,包括形态特征、生活史、生活习性、天敌种类,以及其发生的影响因素,并在此基础上,探究云杉梢斑螟综合防治措施,旨在提高云杉梢斑螟防治成效,为后续防治工作的开展提供参考。

关键词:云杉梢斑螟;生物学特征;综合防治;化学防治;生物防治

云杉是我国的特有树种,是祁连山林区最主要的森林更新树种与荒山造林树种,近年来,随着云杉面积的不断增长,云杉梢斑螟虫害频发暴发。云杉梢斑螟属于鳞翅目螟蛾科,是一种小蛾类害虫,以云杉新发的嫩芽或嫩梢作为食物来源,不仅会造成云杉枯梢,树冠光秃,还会抑制云杉幼树生长,导致枯灌木丛的出现。同时,还会破坏林区生态平衡,严重影响云杉林的生态效益和经济效益。对此,有必要详细了解云杉梢斑螟的生物学特点和发生规律,并从综合治理角度提出有效的防治措施。

1云杉梢斑螟的生物学特征

1.1形态特征

云杉梢斑螟1年繁衍1代,共具有4种形态,分别是卵、幼虫、蛹与成虫。

(1)卵:初产呈乳白色,椭圆形,产后其表面会出现不规则的橙红色斑纹,并逐渐转变为樱桃色,长径0.7~0.8mm,短径0.5~0.6mm。

(2)幼虫:孵化之初为红褐色,随生长逐渐向淡黄色转变,虫体分布有黑色斑点。幼虫虫体长12.4~17.6mm,具有黑色的头部以及黑褐色的前胸背板,背板前缘为淡黄色;两侧前腹背具有棕褐色纵带及淡红色纵纹,胸足与腹足分别为棕褐色与淡黄色。幼虫具有明显的完整器官,包括消化道、呼吸道、神经系统与生殖系统等[1],由于虫体较小,口器发达,能够钻进梢部进食,生长速度较快。

(3)蛹:初期呈赤褐色,长11~13mm,羽化时转变为黑褐色;腹部具有6根钩状刺,两侧分布的4根较短,中间分布的2根相对较长。

(4)成虫:翅展24~26mm,前翅为淡黄色或灰褐色,翅上分布有灰白色锯齿状的内外横线,于中室处存在肾形白斑,外缘灰黄色;后翅黄黑色,外缘灰褐色;胸腹灰白色,身体上覆盖一层灰白细毛。须自上唇向上弯曲直至头顶,通常雌性成虫体型更大,且触角为丝状,而雄性成虫触角1~6鞭节处是锯齿状触角,剩余部位为丝状。

1.2生活史

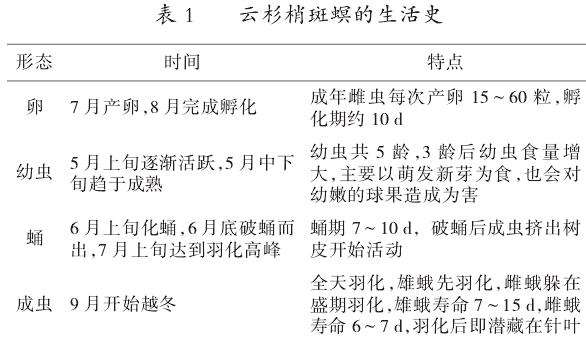

根据调查统计数据可知,祁连山林区中的云杉梢斑螟1年仅繁衍1代,秋末时1龄幼虫开始繁殖,以中空针叶或新萌发的基部作为食物,翌年5月上旬开始活动,啃食叶肉,5月中下旬开始进食新芽,形成虫害。6月上旬,幼虫开始化蛹,6月下旬为化蛹盛期,6月底成虫逐渐破蛹,7月上旬达到羽化高峰。一般情况下,7月中旬为成虫产卵高峰期,成虫破蛹后的3~4d逐渐开始产卵,卵期持续时间约10d。7月下旬卵开始孵化,8月为孵化盛期,幼虫破卵后会向云杉梢部攀爬,藏于针叶内取食,此时为云杉梢斑螟的轻度为害期。9月下旬,大量幼虫开始越冬,此外,受成虫体型较小的影响,在自然风作用下,成虫可以在短时间内实现远距离的传播与扩散。云杉梢斑螟的生活史如表1所示。

1.3生活习性

云杉梢斑螟全天都可进行羽化,羽化过程中成虫破蛹后经过短暂的静止,一般为40min,即可展翅飞行。成虫破蛹后,残留下的蛹壳并不外露,留在茧壳之内。云杉梢斑螟在羽化时,雌蛾早于雄蛾,且数量更多。因成虫具有趋光特性,白天藏匿于树冠外缘的针叶中,一旦受到惊吓会快速飞离,18:00-20:00时,成虫活跃度最高,开始寻找配偶。雌成虫会将卵产在粪便、残叶堆积处和芽鞘等相对荫蔽的地方,散产于各处,卵数2~7粒不等。幼虫共5龄,生长至3龄后,食量开始增大,幼虫在越冬期间会选择在新梢部吐丝结网,后进入针叶中部或基部取食,潜居,待整个针叶全部被蛀空后则会转移至邻近的针叶。云杉梢斑螟一般不会取食超过2年生的针叶,幼虫在蛀食3~5枚针叶后即可长至3龄,开始取食嫩芽梢和幼嫩的球果。幼虫为害后会出现下垂、弯曲,甚至干枯的情况,若存在长期为害,云杉林会出现枯梢遍布、树冠秃顶的现象。云杉梢斑螟卵期的天敌主要为七星瓢虫,可取食卵粒;幼虫阶段,天敌主要有红蚂蚁、蜘蛛、鸟类等,可捕食幼虫[3]。

1.4云杉梢斑螟发生的影响因素

云杉梢斑螟多发生在夏季或秋季,会受到多种环境因素的影响,例如,光照、温湿度、土壤、林分密度、林分结构、人类活动等。

1.4.1光照

会对云杉梢斑螟的繁殖造成影响,由于成虫具有趋光性,日常活动与繁殖更倾向在光照充足的环境下进行,而云杉林分结构变化会改变林间日照条件,从而影响云杉梢斑螟的正常繁殖。

1.4.2温湿度

适宜的温湿度会促进云杉梢斑螟生命周期加快,造成大规模的繁殖与扩散。例如,温暖、干旱天气有助于云杉梢斑螟繁殖,易发生虫害,而相对潮湿的天气则不利于其繁殖与扩散。

1.4.3土壤

若云杉林地土壤质量不佳,会造成云杉植株免疫力和抗病能力下降,从而加剧虫害为害。

1.4.4林分密度

云杉林密度是影响云杉梢斑螟繁殖的关键因素,通常情况下,郁闭度相对较低的云杉林更易发生严重的虫害。

1.4.5林分结构

云杉纯林虫害发生概率及为害程度均高于混交林,同时,低海拔地区虫害发生往往比高海拔地区更为严重。

1.4.6人类活动

人类活动造成的土地退化、环境破坏,会影响云杉梢斑螟的生存环境,从而对云杉梢斑螟的发生与扩散造成相应的影响。

由此可见,防治云杉梢斑螟需要遵循“预防为主、综合防治”的原则,充分考虑各类因素的影响,根据虫害实际发生情况,选择最为有效的防治策略。

2云杉梢斑螟综合防治措施

2.1化学防治措施

采用化学防治措施,在防治实效性和广谱性方面更具优势,可实现对已发生虫害的快速控制,但也面临着明显的缺陷,即存在一定的药剂残留和害虫产生相应的抗药性。化学防治实施要点:首先,合理选择药剂的种类及施用时间,按规范严格控制药剂施用量,注意药剂的轮换使用,在确保环境安全和人身健康的同时,尽量规避抗药性的生成。其次,实施化学防治前,需监测区域内虫害发生情况,明确虫害分布范围及种群密度,并将这些信息作为用药依据,提高防治效果。最后,加强对云杉梢斑螟天敌或其他益虫的保护,尽量避免对周围的生态环境造成影响。

具体来讲,云杉梢斑螟幼虫的理想防治阶段是在5-6月,此时大多数幼虫处于2~3龄,食量较小,为害较轻,且自身抗性较弱。可交替喷施5%高效氯氰菊酯乳油800倍液、1.8%阿维菌素乳油2500倍液、2.5%天王星乳油4000倍液。同时,阿维苏云菌可湿性粉剂1500倍液、25%的灭幼脲Ⅲ号悬浮剂3000倍液等药剂也是不错的选择,能达到良好的防治效果,且不会对天敌造成伤害[4]。对于郁闭的云杉林,可选择专用型粉剂,选择多云或阴天的清晨,采用自上至下的顺序进行间隔性喷施,若条件允许,也可引进无人机进行喷粉作业。

2.2物理防治措施

针对处在越冬期的云杉梢斑螟幼虫,先清除已经受到为害的树梢、针叶及林下各类杂物或枯落物,集中烧毁,减少越冬幼虫数量。同时,加强云杉林卫生管理,为次年药剂喷施提供便利,提高防治成效。针对云杉梢斑螟成虫,利用成虫趋光性的特点,可于6月中旬设置高频自控杀虫灯进行诱杀;根据成虫趋黄性的特点,设置黄色粘板进行诱杀,以减少成虫基数。在此过程中需安排专人管理,统计杀虫情况,便于实时调整防治策略。此外,有条件的林区,可在成虫为害盛期进行人工降雨,通过提升林内湿度降低成虫交配和繁殖数量。

2.3生物防治措施

生物防治措施具有良好的安全性和环保性,不会对林区生态环境造成较大影响,但需要长期积累才会达到较为理想的效果,同时,需要在防治过程中持续性地完善与优化防治措施。首先,积极推广营造混交林,避免纯林,在促进优化立地条件的同时,依托对空间、光照、水分及养分等要素的控制,进一步提高云杉林抗虫害能力[5]。其次,造林时尽量选用高质量的树种或苗木,在保证苗木成活率的基础上,确保其具有较强的生命力及抗病虫害能力。再次,保护或适量释放云杉梢斑螟天敌,且害虫不同为害时期,天敌也不同,卵期天敌有七星瓢虫、异色瓢虫等,蛹期天敌有寄生蜂,幼虫期天敌有鸟类、蜘蛛和红蚂蚁等,以实现对虫源的控制,减少害虫数量。

2.4其他防治措施

首先,加强对虫害的监测,采取精准防治措施。针对规模较小的林区,需重点开展巡查工作,一旦发现虫害及时上报,尽早防治,注意防治不留死角,做到应防尽防。针对规模较大的林区,可采用3S、遥感、物联网等先进技术,进一步提高虫害监测水平,确保监测的准确性和高效率。其次,加大对云杉梢斑螟防治的宣传,实现群防群治。在云杉梢斑螟已经发生的区域,加强对虫害为害及特点的宣传,同时,向当地林农及时公布虫害发生情况,为科学防治提供可靠依据。最后,相关部门做好联防联控工作,尽快形成合力,实现防治意识与行为之间的有效联动,以控制虫害发展。

3结语

综上,云杉梢斑螟作为祁连山林区云杉林一种常见且为害较为严重的虫害,具有传播性强、繁殖快、为害范围大的特点。云杉受到为害后,枯梢明显增多,严重时造成树冠秃顶或植株死亡。为进一步提升云杉梢斑螟防治效果,需详细了解其生物学特征,总结发生规律及影响因素,在遵循因地制宜原则的基础上,采取综合防治措施,以提高防治的规范性,确保云杉林资源价值得到充分发挥。