北京小微水景设计攻略:打造自然与艺术融合的城市绿地

北京地区小微水景的应用

摘要与目录

摘要:水能以动态的美感及千姿百态从视觉上拓展空间,在园林景观中广泛使用。相反,水生植物虽然是园林植物中重要的元素,但由于其特殊的生物属性导致在城市绿化中的使用率低,水景较少。以适合生长在北京地区的水生植物为对象,讨论在不同城市场景中小微水景的设计方式和策略,并提供一定的实践参考。

关键词:小微水景;北京园林;水生植物;景观设计;乡土物种

“园无水不活”,古来中国园林景观便注重水景。水在园林景观中承载着“点睛”的作用,但是在北方园林中使用较少。目前北方常见的水景通常是在河流、湖泊等水域栽植水生植物[1-2],而非水系内水生植物景观的建造缺少突破,或过于依赖喷泉、雕塑、假山、建筑等,轻视植物,缺乏自然气息[3];或以盆栽的方式小范围堆植,景观结构单一;或打造中式古典园林水景,但占地面积相对较大,水景趋于雷同。城市园林景观中应用自然水景少,“东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声”的美景更是少见,越来越无法满足人们内心对现代化城市水文化的渴望和对自然的精神寄托,对自然水景的要求更加多变,可以通过小微水景造景手法,在有限的空间发挥想象。因此,本研究着重讨论如何利用水景改善北京地区传统园林景观,以期打造更加具有自然气息的绿色城市。

1 水景配置实体要素

1.1 植物

常见水景植物包括挺水、浮水、漂浮、沉水等,广泛义上还包括生长在水岸边的湿生或半湿生植物。常见的挺水植物如荷花、千屈菜、芦苇、香蒲、水葱等,其特点是仅茎叶能够露出水面,以观花、叶、梗为主;浮水植物如睡莲、泽泻、芡实等,无法看到明显的茎,仅叶片和花漂浮于水面上;漂浮植物如凤眼莲、浮萍等整株均浮于水面;沉水植物如苦草、藻类等沉入水中,以观叶为主。另外湿生和半湿生植物如红蓼、美人蕉、水生鸢尾、狼尾草等喜潮湿环境,多生于堤岸、湿地。

在水生植物配植上,应着重考虑植物的线条和形态。如荷花因花型大、茎高的形态特点,通常作为主景群植,因其自身特点突出,无法与其他植物的形态达到和谐状态,导致杂乱无章;如菖蒲、千屈菜等植物通常为丛植,因高度相差不多,需要与较高的植物芦苇、美人蕉等在高度上形成对比,突出植物高低起伏的变化,才能丰富景观层次感。在植物选择上,乡土物种是较优选择。乡土水生植物具有较强的生命力,能够真实地反映出当地的季节变化,以及形成真实的季相景观,是体现地方景观风格特征的重要层面[4]。缺乏乡土植物的景观,会导致自然景观与城市环境整体产生不协调感,同时可能因引进的植物对自然环境的不适应,造成其大量死亡;或因生长环境适宜,造成引进的植物成为入侵生物。

1.2 水

水在中国古典园林景观中一直占有一席之地,而中国古典园林景观设计深受中国传统山水画的影响。中国山水画将水体分为3个类型:平静的水体、流动的水体和跌落的水体。平静的水体在风、阳光因素的影响下,产生波光粼粼的效果,为周围景观增添光影感;流动的水体跟随地势自发地流动,充满动势,给人以节奏感,呈现韵律和节奏的变化;跌落的水体极富个性和张力,成为静态空间中的亮点,给人以强烈的视觉冲击[5]。这3类水体类型在现代城市园林景观中同样适用。平静的水体用于面积较大的区域,如河流、池塘等,能够充分利用水面产生碧波荡漾的效果,营造与天空相互映照、水天一色的美景。流动的水体因自身的律动给人以生生不息之感,这类朴素的情感能够激发人亲近自然的意识,因此流动的水体多用于呈现涓涓细流、营造动势满满的场景。跌落的水体多与地势、山、石结合展示,不仅将动态的水与静态环境形成对比,以动衬静,跌落的水声更为园林景观增添了自然气息。因此,水不仅局限于中式园林景观,在现代化城市园林景观中同样发挥水的特质,提供满足条件的自然生态环境,增加自然之感,激发人主动亲近自然,沉浸于自然之中。

1.3 石

石是园林景观中打造意境常见的元素,“一林幽竹几时栽,怪石花砖砌绿苔”鲜明地体现了中国古典园林“无园不石”的说法。石在园林景观中具有深厚的意义,能够做到似真非真,寓人以情。《长物志:水石》卷:“石令人古,水令人远”。石生返璞之感,水则宁静致远。常见的石有假山和置石2类:假山的特点是“有真为假,作假成真”,贵在由小见大,用假见真,用模仿、提炼和局部夸张的手法完成写意;置石的特点是不具备整体山形、具有独特个体美的零星山石[6]。置石的形态和质地也有章可循。苏东坡提出“清、丑、顽、拙”,郑板桥也曾就石进行描述:“燮画此石,丑石也,腴而雄,丑而秀”。园林景观中多用有特点的石作为点缀,或瘦、或透、或丑、或奇,总之应能够与景观融为一体,在形态、质地、布局上符合审美,通过情景交融和虚实结合生成意境。在园林水景设计中,应加入石元素,丰富景观内容,但以石的点缀功能为主,避免“喧宾夺主”。

2 水景配置的形态要素

2.1 色彩设计

视觉吸引力是园林景观的基础,色彩作为影响视觉的主要因素,不仅能够在视觉上吸引人,在情绪和精神方面对人也产生一定的影响,因此在色彩设计上,可以从色彩的3个变量,即色相、明度、饱和度进行整体协调。色相由光波的长度决定,是色彩的主要属性,但园林景观中色彩不宜过于复杂。格特鲁德·杰基尔[7]提出植物色彩对景观整体效果影响的重要性,提倡造景时应当注重色彩简洁。过多的颜色会使人产生杂乱无章的视觉效果,尤其是对小微景观而言,颜色类型不应过分杂乱,应保留景观的主色调。对较大的景观群而言,可以分区域、分单元将颜色有序分离,也可以使用过渡色,避免进入颜色错乱的误区。但若希望打造色彩艳丽的景观,可以遵循景观主客体色彩的规律性,即在主客体之间从颜色层面突出主体,增加吸睛度,以客体的颜色点缀,避免多种颜色体量均衡,过于斑驳陆离。吴梦[8]就曾在花境的研究过程中提出,“选择颜色、花型突出的花卉画龙点睛,以小型水生彩色花卉和绿色植物点缀。植物的变化和重复使用可以呈现多而不乱、和谐统一的美”。想要在色彩上吸引人,除了色相外,明度和饱和度也常常运用到配色中。明度即色彩的明暗度,颜色的明度越高,如黄色,植物就格外醒目。饱和度即色彩的鲜艳程度,饱和度越高,如红色,会使色彩更加鲜明,产生兴奋的视觉感和色彩的张力,这通常能够使人产生热烈、愉悦的心理活动。

除此之外,不同的颜色给人以不同的冷暖感受,暖色系如红、橙、橙黄、黄、紫,使人感到温暖、高贵、热情,冷色系如绿、青、蓝、黑色,使人感觉凉爽、素雅、冷淡。将暖色调植物(主体)和冷色调植物(客体)配植在一起,能够突出暖色调的颜色,突出主体,产生的视觉效果更为鲜活、生动。

2.2 空间结构

空间结构的合理布局能够保证景观连而有界、隔而有序。在空间布局上需要集多样性、统一性与连续性为一体[4]。多样性是园林景观设计的基础,单一或少量的物种等不能称为景观,除此之外,植物质感、线条、颜色的多样和差异,是丰富园林景观的重要手法;统一性是在多元素、多物种情况下,园林景观能够保证错落有致,基调植物能够发挥主体作用;连续性是点状、带状或面状的空间连续,以相同或相似的元素来表现,统一性和连续性既有区别又有联系,区别表现为统一性以差异为前提,联系是统一性可以以连续性表达,二者均可服务于景观的调和,在一定程度上使园林景观产生舒适感和美感。

英国风景园林师雷普顿很好地运用三分法则阐述了三者的关系。通过对林地和开敞空间的划分,种植区中有2/3是一个品种占主导地位,其他1/3由多个品种组成,以满足物种多样性。若主体物种过多,会使人产生拥挤、不堪重负之感,所以在空间布局中,要避免主体物种数量过多,同时由于主体物种的群状、带状或点状栽植,又能够形成景观清晰的轮廓,突出主体,避免杂乱。要充分理解和运用多样性、统一性和连续性的关系,才能达到整体的和谐状态。同时需要注意,通用美学原则具有一定的局限性,如多样统一原则、调和原则等,对造景都有一定的指导意义,但是具体到园林景观规划中要具体把握。

3 水景配置的文化要素

打造园林水景离不开中国古典园林的设计宗旨,以文化为特征的中国古典园林,通常将思想及其产生的文学艺术融入其中,实现意境输出。比如中国古典园林将“天人合一、道法自然”的道教思想表现在植物个体和景观环境中,将“智者乐山,仁者乐水”的文学思想用于人格化山水,再比如用莲“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的文化内涵抒情言志。以思想指导景观设计,以景观托志、言情,在虚实中输出意境的园林景观表现手法,对中国古典园林产生了深远的影响。

孙筱祥[9]先生的“三境论”指真正的园林必须达到生境、画境和意境要求,而其中的“意境”即理想美和心灵美的境界,是最为复杂的一种境界,是情与景的交融,能让人感受到意味无穷却又难以明确言传。邬丛瑜[10]基于马斯洛需求层次理论将意境的实现归结于内在因素和外在因素的构成,内在因素包括生理需求、安全需求、归属需求、尊重需求和自我实现需求,外在因素归结为文化需求。二者对意境的解释均可归结为由客观存在到精神层面的升华。如巧妙地利用空间排布,展现“一卷代山,一勺代水”的意境,以小见大,咫尺山林,引发无限想象。如利用冬季雪的特征,将文化、情、景结合,呈现“日暮诗成天又雪,与梅并作十分春”的诗情画意。总体来说,意境是将营造的客观景观与所表现的精神境界融为一体,这一过程需要将思想、情感、文学作品等与客观实际有机结合,与景观相适应。

4 水景的不同适用场景

打造水景时,要根据环境、营造的氛围和表达的主旨等进行设计。就环境而言,园林水景需要与其相辅相成,高质量的景观不应该与环境产生违和之感,应将水景与周围环境融为一体。在城市园林景观中,要避免与高楼大厦、商业街区、广场等格格不入。《园冶》提出,夫借景,林园之最要者也。借景,可以借地势、借建筑、借自然景观等,与周围环境和谐为一体,避免景观突兀的问题。除此之外,每个水景要有一个主题,可以活泼或庄重,也可以自然或匠意,还可以是表达“出淤泥而不染”的精神品质或“山不在高,有山则名,水不在深,有龙则灵”的安贫乐道,总之,有主题才能使景色有脉络、不杂乱。

4.1 开阔空间的水景设计

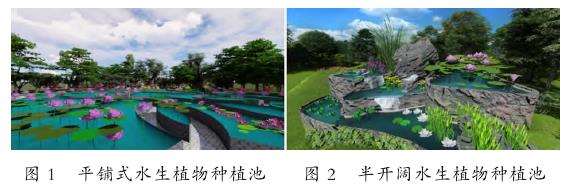

对于开阔空间而言,小型水生植物景观群是一个较好的选择。如图1所示,在开阔的广场上采用平铺式搭建水生植物种植池,水池由具有弧度的器具组合而成,以迷宫式排列,每一个水池为一个单元,在整体上保留各个单元的独立性。水池之间保留游人穿行的小路,以小路为视觉线索,同时利用迷宫视觉上的闭塞,形成隔而有透、连而不通的效果,而迷宫式分布又增加了水景的神秘感和人游园的乐趣。以植物种类和颜色将水景分区划片,每一单元为一类植物,以花型较大、花色丰富、形态各异的荷花为主体,以泽泻、睡莲等矮生植物为客体,同时适当保留“空白”区域,避免过分拥挤和产生压迫之感。

在颜色上,每一单元使用同一颜色或近似颜色,以颜色分区使水景保证色彩艳丽但错落有致,感受植物景观色彩和光影的变化;在明度和饱和度的使用上,应将鲜艳、高亮度的颜色分散开来,避免某一片区域颜色过于五彩斑斓,产生视觉疲劳,而其他区域略显失色。借用广场开阔的空间,平静的水体映射天空,从视觉上拓展空间,打造“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的景观效果。

4.2 半开阔空间的水景设计

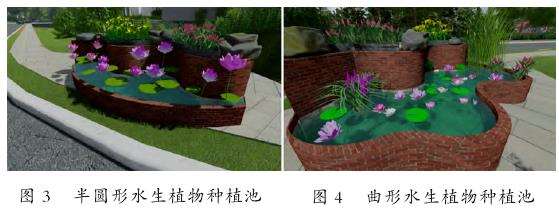

公园、小微绿地等半开阔的空间可以借助小微水景,与周围自然环境营造具有野趣的景观效果。如图2所示,利用置石和石质的水池构成整体布局,打造循环水系统,在各个水池之间形成叠水,利用水的连通和流动性,渲染景观的灵动感。

石的刚性、水的流动性和柔性,使得二者各自实现互补,突出生气。以花型较大的荷花、睡莲为主题花卉,在2个水池分别形成主景,颜色上以粉色及相应过渡色为主。在此基础上添加千屈菜、黄菖蒲、泽泻、芦苇、菖蒲、常春藤等,通过植物种类和颜色的不同将景观多样化,形成“疏影横斜水清浅”的自然状态。除此之外,利用地形的起伏、水池和水生植物高度上的差异,增加景观效果的层次感,在视觉上更易融入周围自然环境。

街区、住宅区等半开阔拥挤空间也可以利用小微水景,在生活区增加自然景观,丰富空间层次。因街区、住宅区等较拥挤,而植物景观的建造可以起到空间分隔功能和视线引导作用[2],所以在生活区应多使用植物景观改善空间环境。如图3、4所示,生活区中以水生植物景观进行街区的方向引导,同时在转弯位置将机动车和人群隔离,在充分发挥景观观赏、绿化作用基础上,丰富视觉效果,提升绿色空间感。

水池由石砖垒砌成不同规格的双面水池,一面(图3)为与马路弧度契合的半圆形水池,空间较大,种植花型大的荷花,简单明了地突出主题花卉。另一面(图4)为曲形水池,与人行道相邻,种植中小型花卉睡莲、千屈菜以及观叶植物芦苇和泽泻等。在色彩使用方面,紫色、红色的千屈菜,黄色的黄菖蒲,粉色及相近色系的睡莲,营造艳丽的场景氛围,青色置石和红色水池的肌理表现出的折旧感,与竞相开放的花卉形成鲜明对比,突出水景在炎炎夏日表现出的活力。

5 结语

园林水景是中国古典园林的重要形式,承载着古人的思想、文化、艺术,符合现代大众的审美,同时又是城市化生活环境所缺失的景观类型。打造水景观时,在考虑水、石、乡土植物等实体要素时,还需要充分衡量色彩、空间方面的设计,以及将水景观与环境融合为和谐整体,打造具有鲜明主旨和特色的城市园林水景观。