昆山大渔湖公园海绵技术实践:源头减排、过程控制与系统治理

摘要:海绵公园是海绵城市的重要组成部分,以昆山市大渔湖公园为例,探索了如何运用源头减排、过程控制和系统治理的海绵技术,将海绵城市理念融入城市公园建设中,充分发挥海绵公园下渗、调蓄、净化雨水等功能,保障区域水生态安全。通过对海绵公园设计方法的探索和总结,以期为海绵公园的建设提供一定的参考和借鉴。

引言:水问题与海绵城市

改革开放以来,中国的城镇化进程逐渐加快,但由于粗放的城市发展模式,不合理的开发和利用水资源,导致越来越多的水问题逐渐凸显出来。主要表现在3个方面:

一是中国是水资源相对短缺的国家,城镇化进程的加快加剧了水资源供需压力,并且严重制约了经济建设和可持续发展;

二是污染物排放量增加,大量的污染物直接或间接进入水体,超过了水体的承载能力,导致水质下降,部分水生态系统严重退化,

三是城镇硬质铺装越来越多,严重挤压绿地面积,导致存蓄水面积不足,同时现有的雨水收集管网不发达,不能及时排放地表径流,导致多地出现“城市看海”现象[3]。

在分析日益严重的水问题成因时,城市建设者们逐渐认识到水生态系统及城市生态基础设施的重要性。在处理水问题时,不能再依靠传统的单一“快速排放”理念的灰色雨水基础设施与管理模式[4],而应引进一种全新的理念和技术———“海绵城市”。海绵城市,是以“自然积存、自然渗透、自然净化”的理念,将城市建设成为海绵体,通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等过程,调蓄和利用雨水,提高城市的“弹性”[5]。作为新型的城市发展方式,海绵城市能够系统地解决城市发展中的水生态环境问题,对促进城市可持续发展具有重要的意义。近年来这一理念及指导方针也屡在政府公文和政策中提及[6]。

公园绿地既是城市建设项目,又是海绵城市技术应用的载体,大型的综合公园又以“分布点位少而占地面积大”尤其备受关注。昆山市水网密布,水资源丰富。作为江苏省首批海绵城市建设试点城市,昆山市在边探索边应用的模式下,先后建成或改造完成了夕露园、阳澄湖公园、星溪公园、康居公园、森林公园、核心区景观、大渔湖公园、东尤泾社区公园等大中型公园,这些公园在海绵城市的应用上各具特点。现以昆山市大渔湖公园为例,探析海绵城市建设背景下,如何将海绵技术融入到城市公园绿地中,从而实现水文的良性循环。

1项目概况

昆山地处太湖下游碟形洼地中部,市域内水域面积154.42km2,占全市总面积的16.58%。大小河道2815条,其中骨干排水河道将市域分割成98个小块。为保证行洪和防涝安全,通过修筑堤防,将每个小块区域变成独立圩区,每个圩区作为独立的排水分区和水环境治理分区[7]。大渔湖公园位于西部偏北的庙泾圩区。

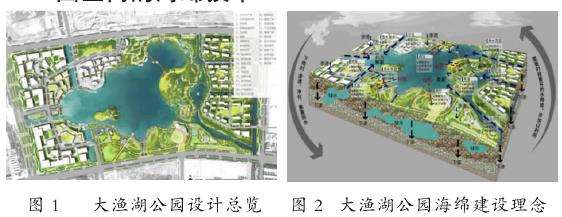

在地理位置上,大渔湖公园位于昆山市智谷小镇,北接昆山杜克大学。区域总面积约90万m2,其中公园依托原有的大渔湖进行了扩建和改造,面积约50万m2(图1)。经过设计改造,目前绿地面积约20万m2,绿地率达到了40%;水体面积增加至约24万m2,约占公园总面积的48%;其余(道路、广场、建筑等)面积约6万m2,约占公园总面积的12%。

2园区内的海绵技术

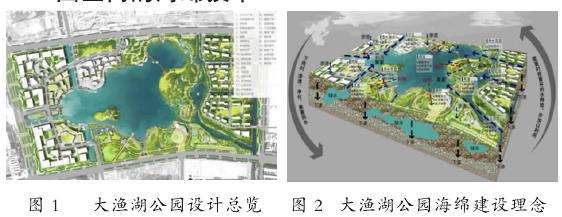

大渔湖公园的设计目标是为了提高大渔湖适应环境变化和应对自然灾害的能力,实现地块内雨水自循环,减轻城市管网负荷,并净化排放进大渔湖的雨水,从而保证湖体的水质要求,最终提升城市生态系统功能及减少城市洪涝灾害的发生。在设计上,不仅兼顾了景观效果,同时融入了“海绵城市”理念(图2)。在原有的地形地貌及湿地资源等有利条件的基础上,采用源头减排、过程控制及系统治理的方法,融入了“渗、滞、蓄、净、用、排”的海绵技术,旨在提高大渔湖公园对径流雨水的调蓄、渗透、净化、利用和排放能力[8]。

在圩区尺度上,大渔湖的海绵功能起到了举足轻重的作用。根据昆山市海绵专项规划,庙泾圩绿地面积和水面面积指标分别为205万m2和167万m2,大渔湖绿地面积是20万m2,湖面面积24万m2,分别占庙泾圩绿地和水面指标的10%和14%。通过大渔湖公园内大面积的海绵设施,可以有效地调蓄圩区内的径流雨水。

2.1源头减排技术

在项目设计之前,有关部门和单位对大渔湖公园周边污染排放情况以及公园附近的排水及污水处理情况进行了调查分析。经过调查得知,公园周边现有的建设规划较少,污染源主要是公园外围道路,通过截污纳管措施,将雨水和污水进行了分流,分流比例达到了100%。污水通过污水管网进入污水处理厂,处理达标后排放;雨水通过雨水篦子进入植草沟和下沉式绿地等海绵设施中,经初步净化后通过雨水管道排入周边水体。通过这一措施,保障了园区内的水质。

此外,得益于昆山市近些年的海绵建设,目前大渔湖公园周边的小区和道路均已进行了海绵化设计或改造。如公园周边的道路分车带中设置有植草沟、下沉式绿地等海绵设施;同时部分人行道采用了透水铺装,既增加了雨水下渗,又有效缓解了市政管网的排水压力。公园北边的昆山杜克大学已全面完成了海绵改造,并成为了海绵建设的典型案例。公园周边的小区在建设过程中设置了多种海绵设施。这些措施极大地减少了大渔湖公园的面源和点源污染。

2.2过程控制技术

大渔湖公园的建设目标一方面是增加雨水调蓄面积,更重要的是通过海绵化改造后,全面消除区域内的黑臭水体,保证湖区水质不低于Ⅲ类水质标准,且优于改造前的水质。因此,设计时充分利用现有的绿地及水体,在园区内设置大量的海绵设施,如透水铺装、下沉式绿地、雨水湿地、渗渠、植草沟、植被缓冲带、雨水花园等,旨在最大程度调蓄和净化雨水。

通过过程控制措施,在大渔湖周围不同区域针对性地设置海绵设施,对进入湖体的径流雨水进行净化。如在东区沿湖设置了植草沟,通过植草沟的下渗、滞留和净化作用,削减了径流雨水中的固体悬浮物、化学需氧量、总氮、总磷等污染物(设计径流污染物削减率不低于45%),避免雨水中的污染物直接入湖。经过处理后的雨水通过雨水管网汇入湖体,也可补充湖体水量。同时东区还设置了较大面积的雨水花园,一方面对径流雨水进行净化,另一方面存蓄的雨水也可用于绿地浇灌、道路和广场冲洗及水景补水,提高了雨水利用率。目前设计的雨水利用替代城市供水的部分(包括用于绿化灌溉、道路浇洒等市政用水)比例不低于3%。

大渔湖公园内设有水岸观景平台、景观廊架、生态停车场、智慧卫生间及运动场等多种设施,是一座集生态、休闲、娱乐于一体的综合性景观公园,为市民和游客提供了观光、休闲和娱乐的场所。公园建成后,园区内的径流雨水能够有序汇流和传输,通过各项海绵设施的净化处理后排入湖体,形成了公园的“海绵体系”,一方面提升了园区生态环保的形象,另一方面又提高了市民的生活环境质量。

2.3系统治理技术

经过源头减排和分区控制措施,公园内综合径流系数达到0.473,实际年径流总量控制率超过80%,总调蓄能力超过4100m3,能容纳和调蓄较大量的降雨。

公园里的河道及湖泊的驳岸均设计或改造为生态驳岸,主要形式有自然形式驳岸、格宾石笼网驳岸等,通过合理配置多种植物,既丰富了园区的景观效果,又增加了生物多样性,更提高了水体净化能力。

大渔湖驳岸上及水域内种植了大量的水生植物,湖中设置了多处人工岛,岛上种植了多种具备净水功能的植物,此外,湖中设置有大型喷泉,喷泉定期开放,可以增加水体中的溶解氧,增加水体的流动性,防止水体发生富营养化。这些措施提升了湖泊生态系统的稳定性,提高了水体自净能力。整个园区内使用了大量植物,以乡土树种为主,有乔木类(香樟、垂柳、水杉、重阳木等)、灌木类(红叶石楠、红花檵木、金边胡颓子、杜鹃、大叶黄杨、海棠、樱花、南天竹、月季等)、草本类(红花酢浆草、剪股颖、金叶芒、花叶芒、绣球等)、水生植物类(花叶芦竹、鸢尾、雨久花、再力花、苦草、轮叶黑藻、莲等),这些植物的配置既丰富了景观,又有助于净化水质。

此外,大渔湖区域内除公园外,另有35万m2待开发地块,分别分布于公园的东侧和西侧。在公园扩建前,这些地块呈分散状态,环境脏乱差。结合公园改造扩建,将这些地块分别按照低成本营造方式建设为临时绿地,土方就地平衡,撒播宿根花卉,景观节点处铺设草坪,为游人提供休憩空间的同时,也增大了雨水调蓄面积。

3建设成效与结语

建成后的大渔湖公园总调蓄能力超过4100m3,下沉式绿地率达到25.4%,透水铺装率超过了55%园区内风景秀丽、景色宜人,各项海绵设施运转正常,有效地调蓄和净化了区域内的降水。

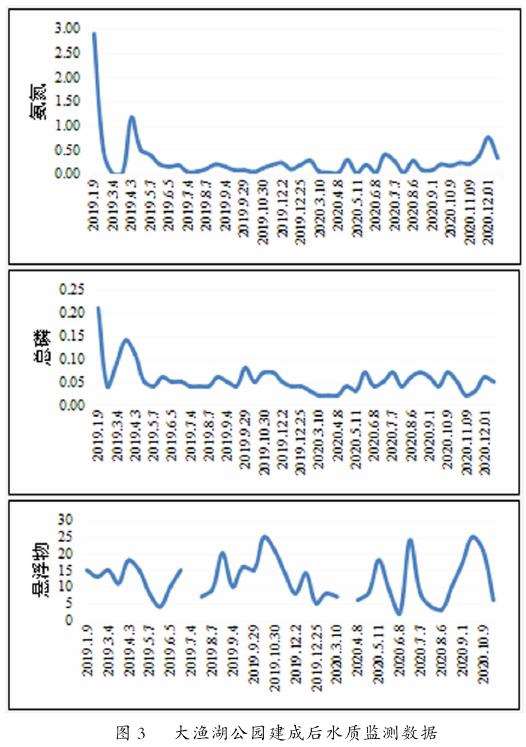

根据昆山市建设工程质量检测中心对大渔湖公园水质的跟踪监测,2019-2020年期间,大渔湖公园整体水质有明显改善,并且在后期能持续保持较好的水质状态。氨氮指标改善至3类水质标准以内,并能够在2020年全年保持在111类水质以内;总磷指标改善至Ⅱ类水质标准以内,同样能够在2020年全年保持在Ⅱ类水质标准以内。悬浮物数值始终≤25mg/L,一直保持在较低水平(图3)。

大渔湖公园在设计和建设过程中融入了海绵城市理念,将海绵设施和景观有机结合,为市民和游客提供了一处集休闲、观光和娱乐于一体的综合型公园绿地,为缓解城市洪涝灾害、城市中的湿地保护和利用等提供了借鉴。