银川区域风景系统营建:从西夏宫陵寺塔到明清河滨胜景的历史演变

在以贺兰山为屏障、以黄河为水源的天然山水基础上,通过修筑引黄灌溉水利工程、调整地表水网结构,形成了良好的区域风景营建基底。在此基础上,经西夏、明、清的经营,城郊山水风景、灌区水利风景及城内风景相互渗透融合,逐渐形成了城郊一体的由贺兰山、黄河、人工水网、园林、亭台楼塔及桥梁津渡等要素构成的区域风景系统。兴庆府(银川城西夏旧称)的城郊水网与城内空间不可确考,因而,“灌溉水网下的人文化育”与“城内风景营建”的探析主要聚焦于明清时期。

4.1山水形势下的风景经营

银川城西可见贺兰山中段主山,山体平均海拔在3000m以上,有大小山峰19座及沟谷50余条,山体有着环抱如屏、峰峦叠嶂、绝壁耸立的景观特征,清人形容其为:“连峦峭耸,萦塞极天……形如偃月,环蔽郡城,俨若屏障。[2]63”贺兰山既是区域中的视线焦点,又是邑郊风景营建的重要地区。城东的黄河干流形成“紫澜浩瀚,晃日浮金,萦回数百里,望之若带”[2]74的平阔景观,为寺庙高台及渡口景观的汇聚之地。

4.1.1西夏的山河图景

西夏时期,京畿的山麓河滨营建离宫、寺塔与陵园,形成以兴庆府为中心,宫、陵、寺、塔四位一体、互为补辅、城郊融合的布局模式。

1)谷口宫苑,遥相列峙。

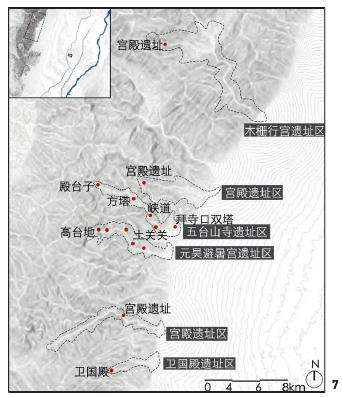

贺兰山东麓中段的10余道大沟谷深邃幽静,水源充沛。西夏开国国君李元昊择山谷之形胜,兴建大规模的林苑和避暑宫[17],以供狩猎、避暑和军事防御等,史料记载,其“大役丁夫数万,于山之东营离宫数十里,台阁高十余丈”[18]。根据20世纪70年代的贺兰山考古调查[19-20],由南及北的贺兰山滚钟口、黄旗口、镇木关口、拜寺口、贺兰口、西番口、大水口7个山口内有西夏宫殿遗址10余处,印证了史料的记载。

贺兰山各谷口的宫苑建筑遥相联络,形成庞大的离宫群(图7)。离宫建筑群或集中分布于沟口平地上,或顺山势呈几组错落分布,均与周边山体、水系、植被等自然环境紧密结合,依凭奇险秀丽的山势和幽深静谧的山谷环境得景成景。大多建筑台基后端将山坡劈去,前端以石块砌筑成直壁,台两侧或正中筑石台阶。遗址上还发现大量的绿色琉璃砖瓦、鸱吻、滴水等建筑残件,足见当时宫殿群的富丽堂皇。

贺兰山离宫群不仅是西夏皇室宴游避暑的胜地,也是会盟议事、皇族狩猎、幽禁皇帝等政治事件的发生地。由现有遗址、谷口自然环境及西夏社会背景推测,宫殿群可能为皇家宴游的宫苑、皇家佛寺或王公贵族的别院等;加之贺兰山军事地位险要,遗址中还可能有军队兵营、粮库等[21]。结合宋代官绘的《西夏地形图》[22]与相关考古调查,推测了各宫殿遗址的主要功能如表1所示。

2)寺塔林立,人居胜境。

西夏尊佛教为国教,京畿的贺兰山东麓及黄河河滨的佛寺营建最为兴盛。兴庆府远郊的皇家寺院有戒坛寺、高台寺、大佛寺、北五台山寺、佛祖院等15座,余者小型寺庙及未记录名称者更是数量繁多,正所谓“云锁空山夏寺多”[23]380。西夏远郊佛寺可分山林型与滨河型2类。山林型佛寺多建于贺兰山谷口的北侧山腰或山口附近,具有负阴抱阳的良好形胜与幽深静谧的环境氛围。滨河型佛寺则常借水得景,如李元昊“役民夫建高台寺及诸浮图,俱高数十丈”[18],有“大湖千倾,山光水色,一望豁然”[23]154的优美景致,体现此类佛寺借水得幽静的意趣。

远郊各寺及山腰谷口多建佛塔,如拜寺口双塔、拜寺沟方塔等,起补辅山势、增加人文意象的作用。同时,佛塔在水平天际线的塑造上增加了垂直的划分,具有高低错落、气势恢宏的意象特征,与贺兰山、黄河及城池交融一体,构成了融合东方山水与人居新气象的理想图景。

3)依山为陵,琚高俯原。

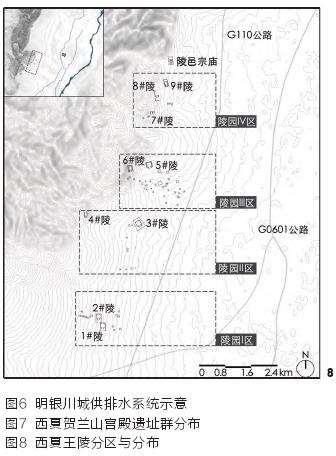

兴庆府西南30km的贺兰山洪积台地上修筑西夏王陵。陵区总面积约5万km2,以山洪沟为界,陵园分为4个区域;陵园内共有帝陵9座、陪葬墓208座、陵邑宗庙1座[24],陵园分区及帝陵分布如图8所示。

陵园的选址形胜与贺兰山地势及其山地环境紧密相关,其特征有三。

(1)依山为陵,高琚开阔。陵园位于贺兰山中段东麓的洪积扇缘上,海拔为1150~1220m,其地势高爽,俯原面川。

(2)背风向阳,坚固高敞。陵园背靠贺兰山,附近山口较少,因而陵区风缓而温暖,小气候适宜。

(3)筑于高地,不受山洪。山麓的焚风效应导致降雨更为稀少,从而减少了雨水对陵园建筑的侵蚀,且各帝陵均选址于台地上缘,避免山洪冲刷。

4.1.2明清的河滨胜景

明代,贺兰山作为军防重地,除利用山险构筑防御工事外,少有人工营建活动。至清代,随着贺兰山的军防职能减弱,山中的插旗口、苏峪口等多个谷口又成为佛寺聚集之地。与山林经营的失色相比,明清时期的河滨风景更为突出。

随着黄河水运的发展,黄河两岸的渡口数量大幅增加,银川城附近的主要渡口有横城渡、李祥渡等。各渡口作为东西交通的枢纽,也设商品交易的集市,人流络绎不绝,商贸繁荣,成为新兴的公共空间。明代为卫护重要渡口,常建造戍台。如横城渡口建宁河戍台,“台高五丈五尺,周环四倍以上,构亭三楹、厢房四墁”“前施迤桥数级,上嶟嶟翼翼如也”[11]267。

高台矗立于平漫开敞的黄河之滨,堪称一大“胜景”,文人渡河时多登高赋诗,久而久之,渡口高台景观渐被凝练为区域的一大风景意象,明“宁夏八景”中便有“黄沙古渡”一景。