恐龙杉被人类发现的历史有哪些 图片

2021-07-03

12

核心提示:恐龙杉又名凤尾杉、瓦勒迈杉或瓦勒迈松,但它并非属于杉科或松科,而是南洋杉科的瓦勒迈属(Wollemia)。南洋杉科植物虽现今分布很有限,但在2亿年前的恐龙时代却是森林的主要树种。该科是最原始的松杉纲类群之一

众所周知,恐龙现早已灭绝,人们只能通过各类化石来推测它们史前的外貌与生活状况,而与其同时期的许多古植物也同样如此,今天我们就一起来认识一种来自远古时期的植物恐龙杉。

恐龙杉又名凤尾杉、瓦勒迈杉或瓦勒迈松,但它并非属于杉科或松科,而是南洋杉科的瓦勒迈属(Wollemia)。南洋杉科植物虽现今分布很有限,但在2亿年前的恐龙时代却是森林的主要树种。该科是最原始的松杉纲类群之一,起源于近三亿年前的石炭纪晚期;而瓦勒迈属植物的化石最早可追溯至两亿年前的三叠纪,消失于200万年前,可以说它们见证了恐龙的出现与消失。

1994年的一天,在澳大利亚的新南威尔士州一个叫瓦勒迈的国家公园(WollemiNationalPark)内,公园工作人员戴维·诺博(DavidNoble)和他的同事MichaelCasteleyn,TonyZim merman正进行着与往日一样的日常巡视。在公园西北150公里处的一个狭窄陡峭的砂岩峡谷中,他们偶然发现了一种之前从未见过的树木(26株成体,14株幼苗),身为植物分类爱好者的戴维·诺博很快就意识到了这种树木的与众不同,并采集了标本,希望带回进行鉴定。

然而经过比对,人们震惊地发现这种植物竟然和两亿年前瓦勒迈属(Wollemia)植物的化石相吻合,这如同在地球上发现了活恐龙—此前人们一致认为该物种在200万年前就早已灭绝,植物学家只通过该类物种的化石对其有所了解。这是继自上一个世纪在中国发现水杉之后,又一个被发现的植物活化石,所以恐龙杉的再现引起了植物学界极大的震动。为了表彰戴维·诺博的卓越发现,该植物以公园和诺博的名字命名为‘W o 1 1 e m i anob们is,野生的恐龙杉在工UCN的红色名录中被列为极度濒危,并在澳大利亚受到严格的法律保护。

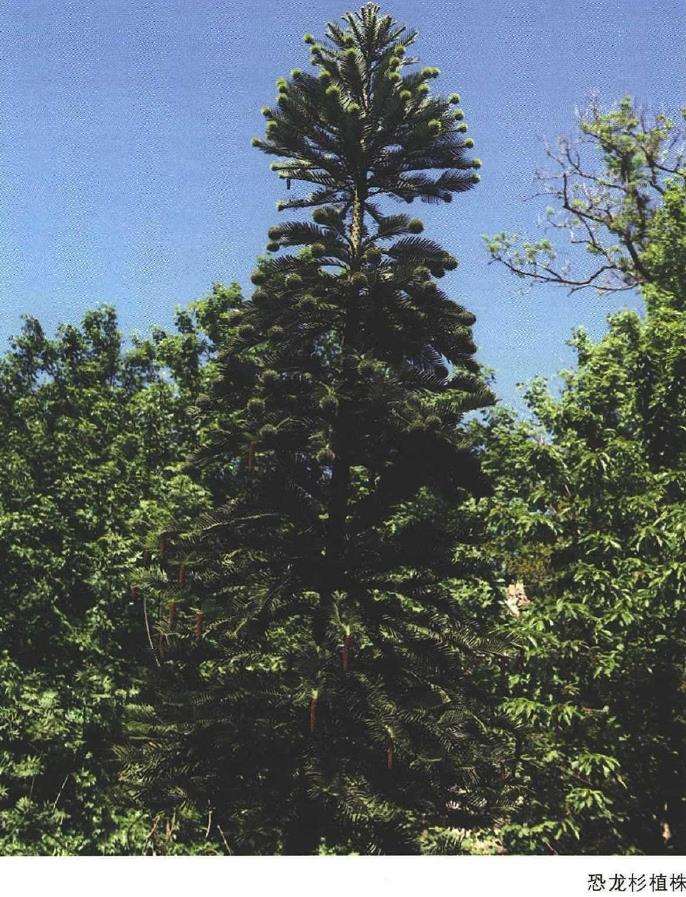

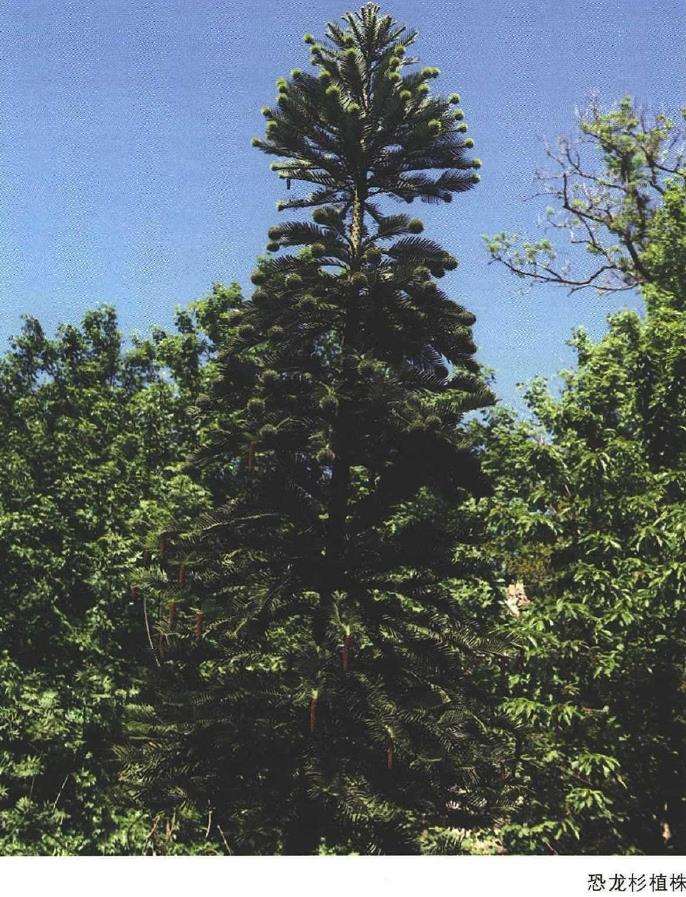

恐龙杉(Wollemianobilis)为常绿大乔木,成年植株高25米至40米,其叶片扁平线形,呈假二列状,雌雄同株,花期5至6月,果实约18-2 0个月才成熟;种子有翼,有利于风媒传播。恐龙杉的树干结构非常特别,几乎所有的枝条都是直接从主干上长出,这些枝条能不断生长变长,但却极少分支,当顶端长出雌球花或者雄球花时枝条就会停止继续变长;而当顶端的球果成熟时,枝条也会慢慢死去并脱落,然后从附近树干上重新萌发出新的枝条来填补原来的空缺位置。

这种独特的现象令恐龙杉的树型显得十分奇特,但也有植物学家指出,这或许就是恐龙杉逐渐消亡的原因之一,过细的枝条直接从主干上长出不利用其供水,这种结构在距今6000至8000万年前的环境中并没有问题,当时的澳大利亚温暖湿润,二氧化碳含量很高,然而随着澳洲大陆变得越来越热和干燥,这种结构就可能会给植物带来一些问题,令其难以与其它更适合干燥环境的植物竞争。

这种独特的现象令恐龙杉的树型显得十分奇特,但也有植物学家指出,这或许就是恐龙杉逐渐消亡的原因之一,过细的枝条直接从主干上长出不利用其供水,这种结构在距今6000至8000万年前的环境中并没有问题,当时的澳大利亚温暖湿润,二氧化碳含量很高,然而随着澳洲大陆变得越来越热和干燥,这种结构就可能会给植物带来一些问题,令其难以与其它更适合干燥环境的植物竞争。

1998年2月,在悉尼皇家植物园种植了第一批人工扩繁的恐龙杉,随后在澳大利亚和海外的其他植物园也陆续开始了种植。在栽培方面的研究目前还处于初步阶段,人们发现其对温度的适应能力很强,在零下6摄氏度至45摄氏度的环境中均能正常生长,在全阳光和半阴环境中也均表现良好。繁育则可通过播种或扦插,种子在播种前的2至3周需要进行低温沙藏处理,从播种至发芽有时需要6个月。恐龙杉在每年最寒冷的冬季会处于休眠状态,而在春季至初夏,是它生长最为迅速的时期。

由于全世界都对这种植物感兴趣,同时为了避免盗挖,悉尼皇家植物园与一家商业苗圃合作,进行了大规模的繁殖,但价格依旧是非常昂贵:单株一米高的幼苗盆栽售价高达1000元人民币。随着人工扩繁数量的不断增加,相信未来其育苗成本和种苗价格会不断下降。目前恐龙杉已经被很多国家、地区引种栽培并用于园林景观,其独特的树型与历史故事深受人们的喜爱。