新农科插花艺术课程思政实践:传统文化融入与就业导向教学改革

魏海霞,种培芳,韩蓉,宋捷,史毅(甘肃农业大学,甘肃兰州730070)

摘要:新农科背景下,课程思政对卓越地方农林人才的培养具有重要支撑作用。针对农林类院校开设“插花艺术”课程教学面临的问题,分析课程内容和教学模式现状,提出课程教学实践改革的基本策略,并进一步结合农林院校的特点,阐述课程教学改革的具体实施措施,主要包括优化教学内容、把握行业前沿,优化实验模式、革新教学手段,完善考评体系等,以期为思政教学融入插花艺术课程提供参考依据。

新农科背景下插花艺术课程思政实践路径探究

教育部新农科建设研讨会《安吉共识———中国新农科建设宣言》中指出,新时代新使命要求高等农林教育必须创新发展,培养新型农林人才。插花艺术是融植物美学、文学、艺术美学、陈列美学等于一体的创作课程,作为园艺、园林、风景园林等相关专业的专业核心或一般选修课,具有非常强的实践性,对提升学生专业的美育素养及实践能力有重要的作用。

同时,行业对插花艺术人才的需求量不断增大,能力要求也逐步提高[1],而学生择业现状与社会产业发展需求不完全适应。因此,在新农科背景下,插花艺术课程集思政、美学等为一体的建设与研究是非常必要的,不仅从现实角度增强学生艺术修养,以较强的综合素质适应行业需要,提升理论转化为实践的价值能力,还是高等教育的使命与担当,也是人文情怀的体现。

1插花艺术课程思政建设现状分析

1.1教学设计与课程思政教育融合不紧密

课程传统教学设计以授课习惯为主,以“教”为主,对于课程思政关注度不高,且教学过程中对学生学情变动状况的关注度不够高,尤其是近几年的国潮热深受青少年的热爱,未能准确挖掘如汉服、国产动漫等当代大学生的兴趣点与插花艺术的连接点融入课堂当中,未能调动学生自主学习的动力。课堂内容相对独立,存在重知识讲解而轻文化价值的现象,因此内容的设置存在功利化的现象,知识性与传统文化融合度不高。

1.2课程思政教育素材陈旧与当前行业融合度不高

插花艺术课程的开设与行业需求的契合度在逐渐提高,而现有插花艺术思政教学资源及应用场景处于探索与积累阶段,面向新农科、虚拟仿真等最新应用场景的课程思政资源素材较为缺乏。内容未能凸显装置艺术、庭院设计等花艺行业新的手法与行业实际需求现状的特征,存在教学素材与行业融合度不高的现象。

1.3实验教学与行业实况契合度不高

花艺作品实际创作要经历花材的筛选、修剪、整理、保鲜、养护等过程,而实际教学中以展示为主,大多数学生并没有经历实践准备的体验过程。同时,传统课堂考核方式较为单一,以理论考察和实验实践成绩为主,忽略了学生专业学习与行业适应能力的训练,导致学生作品与行业需求不相适应的局面。

综上所述,“插花艺术”课程的开设虽然已取得一定成效,但仍然存在教学设计与课程思政的融合度不深、课程思政素材迭代更新缓慢、实验教学与行业实况不匹配等问题。因此,提升高校插花艺术课程质量,进行课程的改革与思政的融入非常必要,这对提高育人实效也非常重要。

2教学实践探索与具体措施

2.1内容改革——选取、融入思政元素,弘扬传统文化

“插花艺术”课程教学内容包括理论教学与实践教学两部分,其中理论教学20学时,实践教学12学时,实践内容安排在理论教学内容之后。理论教学以东西方插花艺术为主,包括基本原理、表现方法及造型技法与插花艺术流派及其风格特点、现代插花艺术及花艺作品的鉴赏与解析。

该课程基于自然科学课程的特点和课程思政的教育理念,本身蕴含着丰富的思政教育元素。以课程教学中蕴含的思想政治内容为切入点,通过对课程教学内容和教学环节的梳理,开展课程思政教育教学改革,有助于挖掘课程特色,推进构建“插花艺术”课程教学新模式。具体来看,中国传统花材识记部分注重传统中《诗经》《楚辞》等诗文的引用,以体现中华传统花艺的人文之善,从而形成对文化沉淀基因的认可和信任[2]。

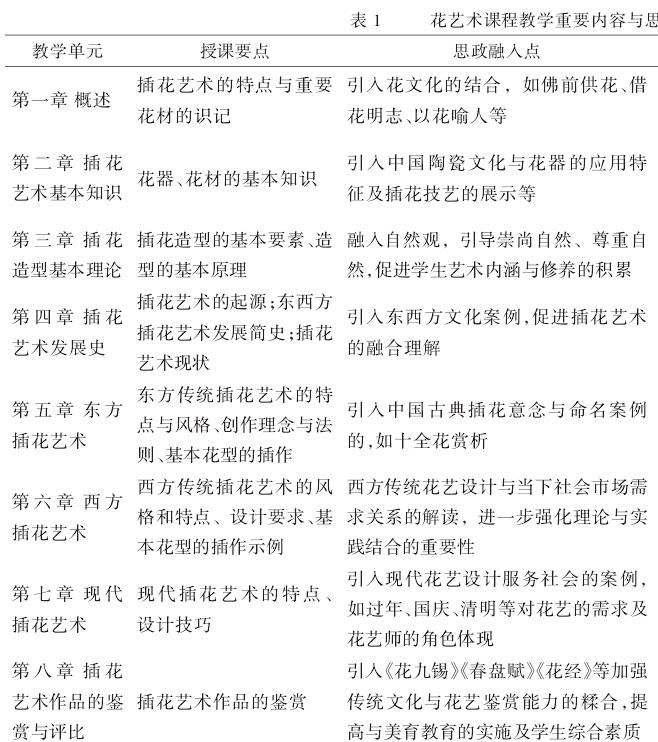

如荷花的识记中引用“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植”的传统诗文表达烘托中国传统文化的浓郁氛围,通过寓意加强理解其圣洁、清廉、高洁、纯洁等品性;而牡丹、松、竹、梅、菊等植物的识别与应用注重“花德”、花卉人格化的方式实现抒怀明志、赋予作品主题,充实插花艺术作品内涵美与意境美的表达。插花艺术课程教学内容融入思政元素与预期成效具体内容见表1。

2.2教法改革——理论结合实践,课堂模块化、丰富化

“插花艺术“课程教学注重教学一体,理论讲授结合实践教学,注重培养学生的实践能力、审美意识,同时适当增加实践教学的比重,以适应课程较强的实践性、趣味性和艺术性。课堂教学常采用多媒体手段及实操演示、结合专业实践赛事等方式,拓宽理论结合实践的途径,使学生在艺术鉴赏中学习、在学习中被熏陶。

插花艺术实践教学内容体系庞杂,插花的风格、花型繁多,花艺设计的种类和技巧不断推陈出新。因此,将实践教学内容模块化,让学生自主选择所感兴趣的模块,相互联系和作用,可以促进构成教学活动中的稳定结构形式[3]。教授过程中穿插美学原理与色彩理论,充分发挥西方几何式基本花型制作步骤相对固定、容易掌握、色彩丰富的特点,激发学生学习兴趣,更利于学生掌握插花基础理论与插制技巧。同时,本地区鲜花行业畅销插花作品以花束居多,结合大二年级创新创业课程与训练的展开,更有助于激发学生的思考与学习热情。

2.3学法改革——重视意象表达,场景融合诗情画意

风景园林、园林专业二年级学生本身具有植物学、花卉学等专业课课程基础,对植物有一定的了解和认知,因此插花艺术实践所用花材不仅可以从鲜花市场选购,也可以让学生投身校园、植物园等自然场所自行采集。再者,中国传统插花的特点以线条造型为重,构图自由洒脱,讲究韵味和意境,色彩淡雅,多以木本花材为主。因此,实践课程带领学生进入实践基地修剪枝条,挑选花器、基座,根据季相特征进行创作,将丰富多样的中华优秀传统文化融入中国插花艺术活动之中,实现润物无声的思政教育目标[4]。

同时,中国传统式插花注重将创作者意念情思、人生哲理寓意于花艺作品中,不仅在它的“四两拨千斤”中蕴含着古人的智慧,更是通过花器形态、枝叶线条造型、古人十大雅(如品茗、闻香)等古典文化精华中体现着中国花文化的独特性,如“华之为言获也”“与华相宜”“与华无极”等字样是中华民族繁衍生息过程中对花卉重视的体现[5],因此,传统画作、诗词的赏析也不断融入课堂当中。

实验课分为基础性实验与设计性实验。如西方几何式花艺结构、东方式基本结构(直立式)的插制与练习为基础性实验,而情境创作与场景设计属于设计性实验,研究发现,传统的实验模式以教师为主体,学生参与度不高、积极性不够。因此,为更好地适应花艺行业的需求与专业特点的需求,插花实验课程模式可以教师设定为前提,学生自主设计为主,以小组讨论—花艺作品方案的推敲—分工合作—作品理念分享、互评—学生总结—教师点评—修改的流程进行,激发学生小组间、学生之间、师生之间积极讨论,有助于培养学生的创新思维和独立思考能力[6]。其中,风景园林空间学习更注重空间结构的营造与层次的区分,情景式创作、场景式制作更有利于风景园林专业学生空间感与美感结合的创作。同时,也应紧扣农林院校的办学特色,把握园林、风景园林专业本学科就业方向和行业动态,拓宽学生视野,增强学生专业综合竞争力。

3思政教育融入插花艺术课程教学的主要成效

2年来,插花艺术课程融入思政教育的教学过程,使学生对于本课程的积极性有显著提高,也证实了理论结合实践教学的适应性更强。通过插花艺术的形式、花文化、中国传统插花花器、发展状况等内容的学习,使学生对中国的传统文化有了更加深刻的认识和理解,对于就业选择也有了新的认知。在插花创作过程中,通过花材的选取、整形与剪,激发学生对大自然的热爱,提高学生对美的认识。

3.1教学方式适应性提高

“插花艺术”课程原理论课时为24学时,实践部分为8学时,实践部分所占比重为33%。为了更好地适应学情,“理论+实践”比理论、实践分别高出了31.34%、44.78%,此问卷也符合学生求学心理,说明学生更倾向于理论结合实践的教学方式,应通过实践与理论的比重调整,更好地推进课程内容的开展。

3.2改革前后就业意向变化

插花艺术课程教学改革旨在提高学生艺术内涵与修养,培养其艺术鉴赏能力;同时,有效提高学生花术创作的应用能力,提高学生的专业素质和就业能力。调查显示,课程开设后学生对选择花艺行业就业的占比从18.42%上升至53.73%,由此可知,理论结合实践教学方法发挥了积极的就业导向作用,同时增强学生文化自信,培养学生工匠精神、团队协作和创新创业等方面的能力。

3.3情景式创作教学——多方位融合

经调查显示,情景式创作教学结合专业特点,以课程内容为基础选择当前行业较为前沿的主题,同时融入思政主题,采用音乐、剧情等方式与课堂教学结合,突出教学方式的多样性,94.03%的学生认为能够激发其对花艺行业前沿的探索兴趣,能够充分学习体验的丰富性及课堂的活跃感。同时,中国传统式插花要做到形、景、境融合,因此,课堂教学辅以中国传统诗词文化、山水名画赏析等内容,使学生加深中国传统文化“印记”,并增强对专业的理解、应用,以及增强民族自信心,对传承中国传统文化也有很大的促进作用。

同时,课程结合赛项的方式提高大学生校园文化活动的丰富性与挑战性,不定期开展插花艺术、植物识别、花艺手作比赛等,激发学生对花艺生活的热情与兴趣,也丰富了“第二课堂”。

4结语

新农科背景下,插花艺术课程应结合农林院校的学生实际和专业特点,通过内容﹑方法等方面不断融入传统文化要素,激发学生创作灵感,拓宽学生专业思维和知识面,激发插花艺术创作兴趣。同时,多方位挖掘、多元化探索蕴含德育、美育价值的元素与案例融合专业知识,渗透于课程的教与学,发挥高校教育功能的同时提高学生专业能力,并弥补部分学生艺术及美学知识的欠缺与不足。