蓝绿融合理念在城市园林规划设计中的应用:生态与防洪平衡

目录

蓝绿融合理念在园林规划和设计层面的运用

3.1 规划层面

3.1.1 绿中藏蓝———蓝绿线融合划定

区别于传统蓝线、绿线分开画,且依据蓝线划定绿线的理念,蓝绿融合理念建议规划层面结合城市规划和城市现状市政道路划定保障河道行洪和滨水空间的边界作为绿线,再由水利部门结合河道行洪要求和河道形态及园林部门意见,在绿线内初步拟定堤顶路的位置,堤顶路的背河边界作为隐形的蓝线,即绿线先行划定,绿线内包含蓝线关系。

3.1.2 串城市绿珠———结合城市空间优化蓝绿空间

河流作为城市里的主要绿色廊道和重要生态链,规划层面应充分考虑河道本身与城市的关系,将河流功能与两岸城市充分融合,通过河道蓝绿空间向城市蔓延渗透,将重要的城市公共空间、公园绿地、景观节点通过绿线串联在这一滨水绿带体系之上,增强河流廊道的连通性,加强人、绿地与河道的联系,建立起城市内部的生态循环体系和生态绿网,从而构建城市生态大格局。

3.1.3 留足视线通廊———结合蓝绿空间完善国土空间规划

为实现城市空间结构的新发展,国土空间规划势在必行,结合城市河道蓝绿空间,在国土空间规划中,完善城区的用地布局,给河道滨水空间留足空间视线通廊,犹如给城市开一些窗口,让城市与自然互相渗透、自然演变,构建蓝绿相织、自然通透的公园城市。

3.2 设计层面

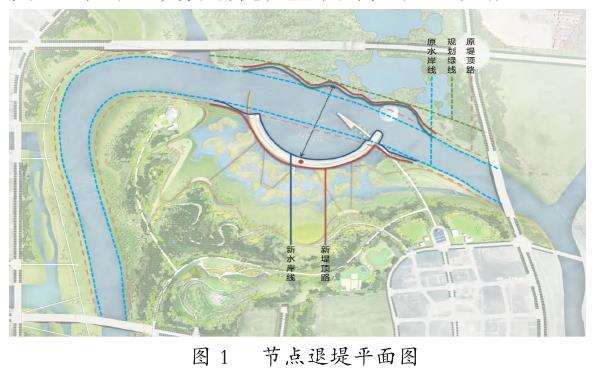

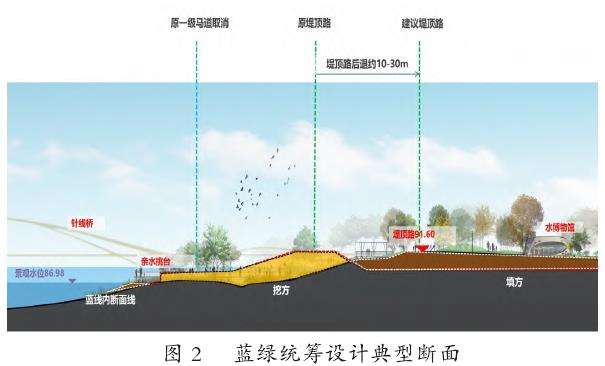

3.2.1 筑隐堤———蓝中有绿,绿中藏堤

当发生水灾时,一种观点认为堤坝修建不够高,另一种观点认为被淹没的区域本身就是被人类侵占的河流自然用地。蓝绿融合理念将两者结合,在满足河流防洪安全的基础上,根据河流自然变化规律,将堤坝设置在被人类侵占的河流自然用地之外,弱化蓝、绿设计边界,给河流留足泛滥空间,并充分结合水岸空间和城市需求,将传统工程痕迹明显的一刀切式堤顶路变为镶嵌到滨河绿地中的景观大道,形成“隐堤”,实现堤防去工程化特征。

3.2.2 做可淹没式的阶梯式景观

为防止洪水淹没,传统的滨河景观多设置在堤顶路之外,与水一堤之隔,却遥遥相望。蓝绿融合设计理念提出根据不同洪水位设置阶梯式的景观,在堤顶路防洪水位以上设置人流较为集中的景观节点及重要的景观设施,保证景观设施的永久性;堤顶路以内可根据分为5年一遇、20年一遇及50年一遇等层次阶梯式设计可临时淹没的景观场地或耐冲刷的景观设施,实现不同水位时有景可观的效果,构建景观安全格局。尤其是北方地区,季节性河道带来的水位变化更为明显,阶梯式的景观设计思路可以带来丰富的滨水空间景观活动。

3.2.3 弃土堆山造岭,留住城市中的山水记忆

河道在综合治理时,通常会因为疏浚和开挖产生大量土方,传统做法是寻找弃土场堆积或寻找洼地掩埋,无论哪一种方式都会占用土地并因运输土方产生一定的经济费用。

本着变废为宝和就地消化的原则,蓝绿融合理念提出因地制宜堆山造岭的设计思路,期望结合河道疏浚从外向内形成“山岭林堤滩水”的滨水空间格局。为此根据中国传统筑山理念,提出了滨水空间山岭设计的7个步骤:(1)相地择址,即首先选取绿地系统中底盘较宽的场地作为山的底盘,选取狭长地带作为岭的场地,疏浚河道时根据选定场地堆土,并6~8m分层碾压形成良好的山岭基础;(2)明旨立意,即立意构思,确定山岭设计的意图;(3)理脉布局,在开放狭长的滨河场地之间展千里之致,营造连绵多变的山岭效果;(4)因山构室,结合景观视线及地形特点,设置各种休息场地,形成绝佳的观景视廊;(5)取境设路,步移景异,结合地形设置木栈道、盘山路、爬山路,形成或仰或俯、移步换景、时空变幻的效果;(6)敷绿青山,在山顶、山谷、山脊、山麓等不同位置,打造不同特色的植物空间;(7)山体雨洪疏导,结合谷地形成生态旱溪,排除山体雨水,在山脚设计大地景海绵设施,接收山体雨水并进行净化[5。

相对于平整地形而言,因地制宜堆山造岭的设计思路能够有效增加绿化表面积,提高大气污染物吸收能力,并在河道两岸绿化带内建起一座座绿色屏障,阻止外来风沙,形成河流通风廊道;丰富的山岭生境,可形成不同的绿化种植环境,有效提高生物多样性。