基于GIS的城市小微绿地布局优化设计

摘要

基于GIS的城市小微绿地布局优化设计,基于GIS技术构建空间图形数据库,以数据库结果作为评价序列集,构建空间布局优化效率测度指标体系,并将指标赋予权重值,以此分析对小微绿地布局优化影响最大的指标。结果表明,现场可达性(B1)、空间服务效率(B2)、空间使用效率(B3)、城市路网整合度(C1)、服务面积比(C4)、服务人口比(C7)对空间布局效率影响最大。同时,基于GIS构建的城市小微绿地布局优化模型,在覆盖服务面积比、服务面积比、服务人口比、覆盖居民区数量方面表现最为理想。旨在提升城市小微绿地使用率,满足居民户外活动需求,改善公共绿地区域游憩供需不协调的问题。

关键词

GIS,城市小微绿地,布局优化,空间效率,层次分析法

小微绿地作为城市公共绿化空间的一部分,既可以发挥绿化、美化的作用,又能为周边居民提供灵活、小型的公共活动场所[1]。为满足居民户外活动需求,可对城市空间中面积狭小的区域进行小微绿地规划。对于居住密度较高的区域,由于用地紧张,大规模的绿地公园较少,多为口袋式、街角式的小微绿地或公园。通过建设小微绿地,既能实现对城市街区土地的合理布局规划,并慢慢成为居民户外游憩空间拓展主体,又能改善居民区生态环境,丰富居民精神世界[2]。

1 基于GIS的城市小微绿地布局优化模型

1.1 城市小微绿地布局优化模型设计

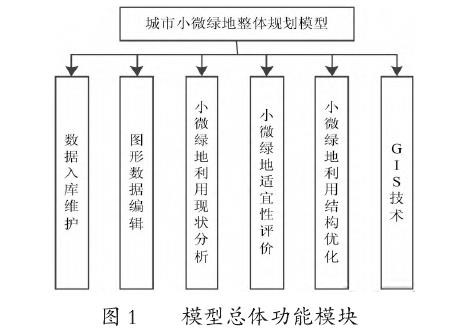

城市小微绿地布局优化模型设计包含精简和专业2个方面。本研究选择的城市小微绿地布局优化模型由6个模块组成(图1),分别为数据入库维护、图形数据编辑、小微绿地利用现状分析、适宜性评价、小微绿地利用结构优化、GIS技术。

(1)数据入库维护模块:具有导入小微绿地相关数据、数据验证与转换、数据备份与恢复的功能。

(2)图形数据编辑模块:是用于处理和修改图形数据的重要组件,具有修改、编辑、旋转和移动小微绿地空间图形的功能。

(3)小微绿地利用现状分析模块:用于收集小微绿地数据以及空间和使用模式的分析、设施和植被的评估。

(4)适宜性评价模块:用于采集与整合小微绿地数据,以及指标体系构建、数据分析与计算、综合评价。

(5)小微绿地利用结构优化模块:通过合理规划设计小微绿地,能提高其利用效率和效能,并完成绿地功能分区、空间布局、植物配置、设施配套、交通组织设计。

(6)GIS技术模块:用于采集小微绿地数据,以及数据管理、空间分析、地图制作与可视化等[3-4]。

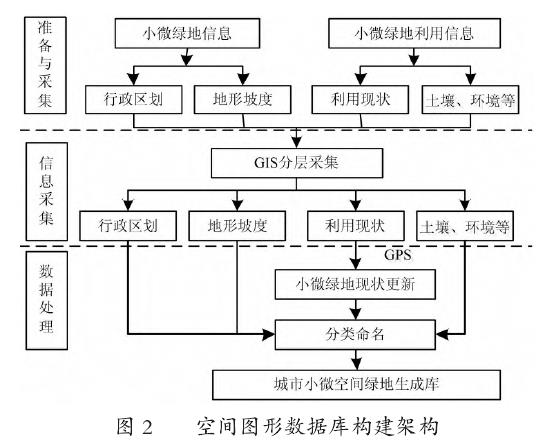

1.2 基于GIS的空间图形数据库构建

空间图形数据库构建分为准备与收集、数据采集以及数据处理3个阶段(图2)。在准备与收集阶段,完成基础小微绿地信息、基期信息的前期准备工作,然后通过GIS软件对行政区划、地形坡度、小微绿地利用现状、土壤环境进行分层采集,并通过GPS将采集结果进行现状更新,在分类命名的基础上,构建城市小微绿地空间图形数据库。在这一阶段,可将绿地图斑特征数据录入GIS软件中,也可将数据录入数据库中。

1.3 构建空间布局优化效率测度指标体系

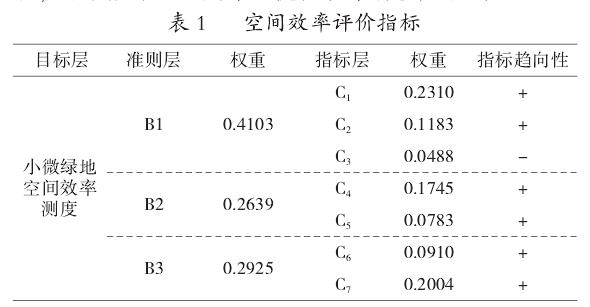

从现场可达性、空间服务效率、空间使用效率3个方面构建空间效率测度指标体系,并将这3类二级指标细分成多个3类指标,分别用B1、B2、B3表示[5]。

1.3.1 场地可达性(B1)

作为空间效率的基础指标,可用于评价空间效率和小微绿地对居民的服务情况。将该二级指标细分为城市路网整合度、路网连接度以及临近距离均值3个三级指标,分别用C1、C2、C3表示。其中,路网整合度代表路段分布或集中程度;路网连接度代表路段中多个点段之间的内在联系;邻近距离均值代表小微绿地与居民区的距离,并对多个距离取其平均值。路网整合度(C1)计算公式为:

(此处缺少路网整合度(C1)计算公式)

1.3.2 空间服务效率(B2)

其不是固定数值,受土地特征属以及居民服务受众面积的影响发生变化。因此,细分该二级指标,可分为服务面积比(C4)与服务重叠率(C5)2个三级指标。规定时间内,从绿地出发所能到达的居民区数量,汇总居民区面积,该汇总值与绿地面积的比值,即为服务面积比(C4);从绿地出发所能到达的区域面积与服务范围的比值,即为服务重叠率(C5)。服务面积比(C4)可用公式表达为:

(此处缺少服务面积比(C4)计算公式)

1.3.3 空间使用效率(B3)

可用于评价其对附近居民服务情况,将指标细分分为服务半径覆盖率(C6)和服务人口比(C7)2个三级指标。在规定时间内,从绿地出发所能到达的居民区面积与服务面积的比值,即为服务半径覆盖率(C6);从绿地出发所能到达的居民区居民数量与。(此处内容不完整)

2 小微绿地布局优化目标及原则

2.1 布局优化目标

2.1.1 开放与共享

小微绿地主要用于附近居民户外活动,要求具有开放性和共享性。在布局优化过程中,应充分考虑居民的日常活动需求,有助于提升小微绿地的使用效率,并满足大多数居民活动需求[6]。

2.1.2 均衡性、高效率

小微绿地规划需要考虑居民区区域范围,满足城市居民户外活动需求。因此,需要在不同居民区周围规划小微绿地,并确定小微绿地之间的间隔,使小微绿地能更加均匀地分布在城市内,扩大其服务范围。

2.1.3 促进公园绿地与社区的关系

将小微绿地融入居民生活中,并增设相应的基础设施,既能为居民提供活动场地,使小微绿地与社区之间的关系变得更为融洽,又能增强社区凝聚力和归属感,形成更加和谐、宜居的社区环境[7]。

2.2 布局优化原则

2.2.1 以人民为中心

规划小微绿地时,应从居民实际感受角度出发,将满足居民活动需求放在首位,提高小微绿地规划质量,打造开放、共享、更具游憩性的公园绿地。

2.2.2 因地制宜

当前,城市中的建筑越来越多,造成公园绿地可用面积越来越小,应充分考虑绿地实际情况,结合城市规划和发展需求,优化小微绿地布局。

2.2.3 瓶颈优化

布局小微绿地时,将可达性不理想的区域纳入布局范围,并以解决可达性差的问题为主要优化目标,提高公园绿地空间利用率,使居民更加公平地享受游憩服务,提高居民的生活质量和幸福感。

3 基于GIS的城市小微绿地布局优化分析

3.1 评价指标权重

由表1可知,准则层中的场地可达性(B1)权重值最高,为0.4103,其次是空间使用效率(B3),权重值为0.2925,准则层权重最低的是空间服务效率(B2),为0.2639。在场地可达性(B1)指标层中,权重值最高的是路网整合度(C1),为0.2310;在空间服务效率(B2)指标层中,权重值最高的是服务面积比(C4),为0.1745;在空间使用效率(B3)指标层中,权重值最高的是服务人口比(C7),为0.2004。由此可知,二级指标中的场地可达性(B1)、空间使用效率(B3)、空间服务效率(B2)以及三级指标中的路网整合度(C1)、服务面积比(C4)、服务人口比(C7)对小微绿地空间布局优化效率有较大影响。

3.2步行总体可达性居民在购买房屋前,会将周围公园绿地考虑

3.2 步行总体可达性

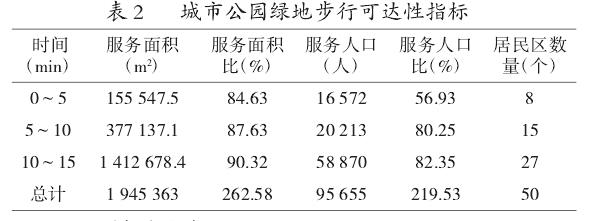

居民在购买房屋前,会将周围公园绿地考虑在内,且很多居民更愿意住在1km之内有公园绿地的居民区。居民从小区出发步行至公园绿地的最佳时间为15min,并将步行时间分为3个阶段,第一阶段0~5min、第二阶段5~10min、第三阶段10~15min。

由表2可知,小微绿地覆盖的居民区共有50个,其中,步行0~5min可达的居民区有8个;步行5~10min可达的居民区有15个;步行10~15min可达的居民区有27个。居民多步行至小微绿地进行户外活动,小微绿地可达性较佳,可用于休息游憩和观光游览的小微绿地步行可达性覆盖范围较大,且步行5min可覆盖的服务面积比为84.63%,步行10min服务面积比为87.63%,步行15min服务面积比为90.32%。由此可知,GIS技术可用于优化小微绿地布局。

3.3 优化模型性能

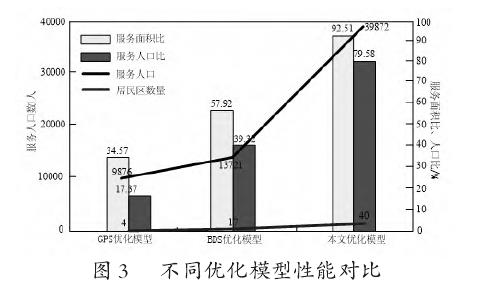

为了验证城市小微绿地布局优化模型性能,分别通过GPS技术构建的优化模型、BDS构建的优化模型,以及本研究利用GIS技术构建的优化模型,对某一街道的转角绿地进行布局优化,并分析不同方法下小微绿地布局优化后的服务面积比、服务人口、服务人口比以及覆盖的居民区数量(个)。

由图3可知,在服务面积比方面,利用GIS技术构建的优化模型表现最为理想,为92.51%;在服务人口方面,其他2种优化模型服务人口数量较少,而利用GIS技术构建的模型服务人口数量为39872人;在服务人口比方面,GPS优化模型和BDS优化模型均低于40%,而利用GIS技术构建的模型为79.58%;GPS优化模型所覆盖的居民区数量为4个,BDS优化模型覆盖的居民区数量为17个,而利用GIS技术构建的模型覆盖的居民区数量为40个。由此可知,利用GIS技术构建的模型在服务面积比、服务人口、服务人口比以及覆盖的居民区数量方面最为理想,能有效提高服务面积和服务人数。

4 结论

近年来,GIS技术多用于土地规划、园林设计等研究中,为了合理规划城市微小绿地,满足居民户外活动需求,改善公共绿地区域游憩供需不协调的问题,将GIS技术融入小微绿地布局优化中,以实现小微绿地的数据采集、数据管理、空间分析以及地图制作与可视化等目标。结果表明,居民从小微绿地出发,步行15min内的居民区覆盖服务面积比为90.32%,同时,对比3种优化模型,本研究利用GIS技术构建的优化模型表现最为理想。