西双版纳植物园5A级景观的基石 | 孙筱祥2004年总体规划与百花园设计

本文重点阐述孙筱祥先生2004-2006年间担纲中国科学院西双版纳热带植物园(总面积1125公顷)总规划设计师的工作。时年已八十余岁的孙先生,深入云南西双版纳热带雨林腹地,亲自踏勘复杂地形,完成了以建设“科学植物园”和“世界一流植物园”为目标的总体规划。他将全园科学划分为对外开放的西园景区与以科研保护为主的东园景区,并创造性设计了百花园、棕榈水景园等核心景观,将傣族文化艺术、民俗风情与科学内涵完美结合。其规划得到了中国科学院专家组的高度评价,为植物园于2011年荣获国家5A级旅游景区奠定了坚实基础,展现了其将生态、科学、艺术、民族特性融为一体的卓越规划设计能力。

关键词:孙筱祥;中国科学院西双版纳热带植物园;总体规划;热带植物园设计;科学植物园;百花园;棕榈园;5A级景区

10. 巅峰之作:孙筱祥与中国科学院西双版纳热带植物园(2004—2006年)

2004年,孙筱祥先生应中国科学院西双版纳热带植物园(XTBG)聘请,担任植物园总规划设计师兼顾问,并进行新一期总体规划和园区设计,旨在对植物园进行全面改造、发展和创新。西双版纳热带植物园位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇葫芦岛,总面积达1125hm2,共收集保存了13000个物种,是中国面积最大、收集物种最丰富的植物园,也是世界上室外植物最具多样性的植物园之一。当地的气象、水文、地质土壤、地形地貌等生境十分复杂,为植物园提供了得天独厚的良好条件,却为规划设计工作带来了极大的难度和挑战。

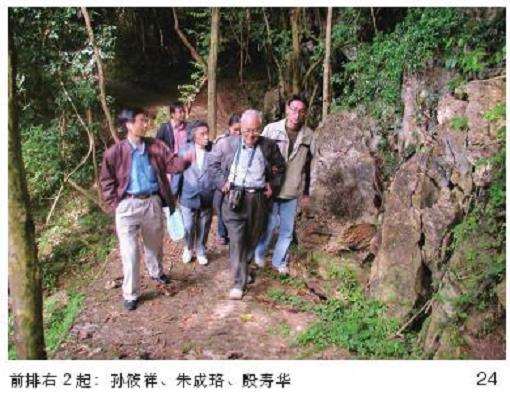

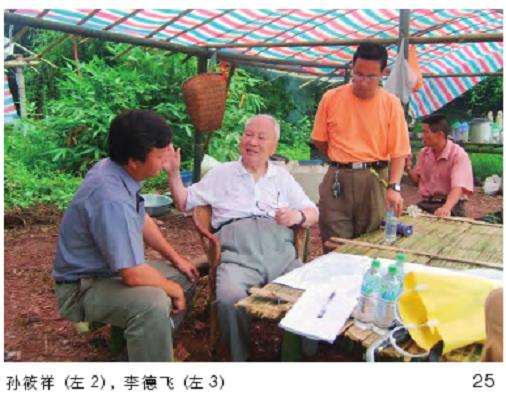

为了掌握第一手资料,孙先生和大家一起下到雨林深处,凡是山脊与沟底相对高差在100~130m之间的沟谷、山头、葫芦岛的最高山峰、每一片遗存次生林、每一个被破坏的山头,他都坚持亲自去实地考察,并亲临现场指导施工(图24~27)。

10.1 总体规划理念:科学与艺术的完美结合

孙先生在总体规划中提出:“以建设‘科学植物园’为主导,以建设‘世界一流植物园’为发展目标,景区设计力求达到‘科学与艺术完美结合’。”他将植物园划分为3个景区:园外园(大门景区)、西园景区和东园景区。西园景区规划为对外开放的科普教育和专类植物景区,供公众参观游览。他指出:“西园区在地形地貌方面缺乏多样性,所以在设计中强调科学与艺术相结合尤为重要;东园区不仅母岩、土壤、水分变化丰富,且在地形地貌、高程变化、沟谷纵横、坡度变化、坡地朝向等方面都是世界上其他植物园所不及的,所以东园区是西双版纳植物园科学性最有力的体现。”

他将东园区规划为科学研究区、物种迁地保护区、就地保护区三大部分,专为科研使用,一般不向游人开放。他提出:“遗存热带沟谷雨林和珍稀濒危植物迁地保护区的科研价值极高,在西双版纳保护区中遗存了很多热带雨林原生树以及100年以上的次生林;石灰山森林濒危迁地植物保护区也是极具价值的区域之一。”针对东园区年降水量不足、极端最低温度过低等自然条件的不足,为保障科学研究和物种保存灌溉用水,他共规划了3个人工蓄水池:红豆湖蓄水池、丁香湖蓄水池和菩提湖蓄水池[19]。

10.2 核心景区设计:百花园与棕榈水景园

在景区设计上,孙先生于2005年设计的百花园是西双版纳热带植物园的主景,包括33个园中园,收集栽植了世界上热带地区色彩最鲜艳的观花和观叶植物。他在百花园中设计了物种保存人工气候室和9个湖泊水景的水流循环系统。在造景方案上,孙先生突出了西双版纳傣族文化艺术和民俗风情的内涵,体现出鲜明的地方和民族特性。

西双版纳植物园的特色之一是其棕榈园,而棕榈园的亮点是棕榈水景园。西双版纳植物园从世界各地收集了400多种棕榈科植物,孙先生在棕榈水景园的设计中集中了其中最为珍稀的品种,例如藤本、水生、沼生的棕榈科植物等。棕榈水景园的设计湖中有岛、岛中有湖,曲桥游廊,假山瀑布,使优美的造景与丰富的科学内涵交相辉映[20]。

10.3 规划成果与深远影响

2006年3月,由中国科学院副院长陈竺院士担任组长的评审专家组对孙先生的西双版纳植物园建设总体规划给予了高度评价。西双版纳植物园在生态效应、社会效应、美学效应和经济效应上均发挥了重大的作用,于2011年被授予国家5A级旅游景区称号。

“孙筱祥先生与版纳植物园有长达十余年的合作,友谊深厚。2004年,耄耋之年的孙筱祥先生承担了中国科学院西双版纳热带植物园新一期的园区总体规划与景区设计,他几乎走遍了植物园的每个角落,所完成的植物园总体规划布局以及园外园、百花园、棕榈园二期设计与建设成果极大地提升了植物园园区景观和品质,奠定了版纳植物园作为国家5A级旅游景区的坚实基础,获得来自国内外数以千万人次的好评。”