是盆景扭曲了 人性的价值观

2016-02-17

20

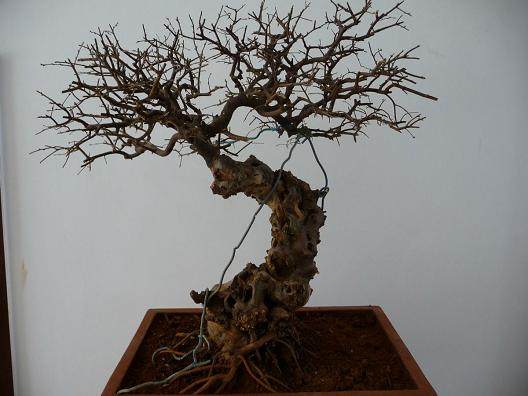

核心提示:这些村屯,美其名曰“样板”,实质上是搞“盆景”,反映出某些领导干部畸形的政绩观,扭曲的价值观、发展观,说到底是不严不实的坏作风在作祟。

青 平

在开展精准识别工作中,广大群众对扶贫干部认真负责的态度、细致严谨的作风赞赏有加,对下一步扶贫措施翘首以待。但是,也有人担忧,精准扶贫会不会像以前某些工作那样,起头轰轰烈烈,结果“光打雷、不下雨”,或者“雷声大、雨点小”?

其实,群众的担忧不无道理。因为在实际工作中,已经出现了一些不太正常的苗头。一些地方明里暗里提出要求,对上级单位、上级领导挂点的村要特别关注、抓紧抓实、保证质量,确保有亮点、能出彩、成典型。其言外之意并不难理解,领导挂点的村才是重点,至于别的村,过得去就行了。

对于一些重点工作、重大政策,确实不宜仓促上马,不能一下子全面铺开,需要“先试点后推广”。这样做,不仅有利于规避风险,避免走弯路,降低失误的代价,而且能形成一套可复制、可推广的经验,便于工作的顺利推进。遗憾的是,一些地方处心积虑搞样板,削尖脑袋抓典型,只是为了制造看点、打造“门面”。领导来了,就领着领导去“视察”;同行来了,就带着同行去“考察”。例如,有的地方为了打造扶贫“典型”,不惜花重金、下血本,把一个偏远的农村打扮得像个城市公园。这种巨大的变化,确实令人振奋,但是,这种近乎于用钱垒砌出来的“样板”,可复制吗?能推广吗?应鼓励吗?

这些村屯,美其名曰“样板”,实质上是搞“盆景”,反映出某些领导干部畸形的政绩观,扭曲的价值观、发展观,说到底是不严不实的坏作风在作祟。

强调,要看真贫、扶真贫、真扶贫,少搞一些盆景,多搞一些惠及广大贫困人口的实事。如果把心思都花在搞“典型”上,资源必然被错置,政策难免被忽悠,“等米下锅”的群众就会面临“无米之炊”,需要“送一程”的也会无“马”可上。

精准扶贫要眼观六路,耳听八方,密切注意实践动态,及时感知基层风向。对于苗头性、倾向性问题,要早发现、早提醒、早纠正、早处理。唯有如此,才能让精准扶贫更加精准、更有成效。

netease 本文来源:广西新闻网-广西日报