一位刚刚开设了盆景教学课的职业技术学院的教师告诉笔者,他讲授盆景,涉及最多的是树木盆景的造型形式和造型方法,但多着眼于树木学,往往避开高深的纯艺术理论。因为在他看来,盆景属休闲文化范畴,游离于艺术的边缘。他强调说,很多文化精英也都这么认为。

他说,艺术是日常生活中的人们进行娱乐的一种特殊方式,大多为满足主观和情感的需求,是创作者美感体验的一种升华和外化的结果,是物理性操作与精神性流变的相互转化的过程。但在文化精英们看来,艺术并不是孤立的,其本身应被视为一种社会现象或社会事物,是一种社会意识形态,是基础的上层建筑,是社会生活的全面的审美反映。而盆景恰恰缺失反映社会生活的功能,这是盆景之所以被文化精英们诟病的主要原因。

笔者认为,说盆景因缺失反应社会生活的功能而诟病盆景游离于艺术的边缘,其实是一个伪话题。举个例子,如果有一道试题,问唐代诗人位列三甲者为谁?似乎所有的人都会不假思索地回答说是李白、杜甫、白居易。其实,在唐代,事情并非如此。在唐人的眼里,王维的诗名要高于李白、杜甫,更不要说白居易了。

唐代宗在《答王缙进王维集表诏》中称王维是“天下文宗”。唐人殷璠编著的诗集《河岳英灵集》里,选了王维诗十五首,李白诗十三首,却没选一首杜甫的诗。唐时还流行有“王维诗天子,杜甫诗宰相”的说法(《围炉诗话》)。即使到了清代,文学家赵殿成还是认为“唐时诗家称正宗者,必推王右丞。”(《王右丞集笺注序》)既然如此,那么后人为什么会将王维排斥在唐诗人三甲之外呢?笔者认为,虽然其中的原因是多方面的,但有一点可以肯定的那就是艺术评判标准的分歧。

很多文化精英们更为看重艺术的社会生活的写真,而王维由于受庄、禅影响较深,其诗作往往更偏重于“雨中山果落,灯下草虫鸣”“行到水穷处,坐看云起时”等纯自然景物的描写和抒情,较少有对社会生活的关注。再看杜甫和白居易的作品,杜甫的“三吏三别”、《茅屋为秋风所破歌》和白居易的《卖炭翁》、《秦中吟》等诗,特别是杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”和白居易的“是岁江南旱,衢州人食人”等名句,无一不是深刻地写出了当时社会劳苦大众的生活艰辛和悲惨遭遇,更为关注社会人生。而杜甫、白居易的这些诗,可能更符合后世一些人的审美兴趣,更符合文化精英们的艺术评判标准。

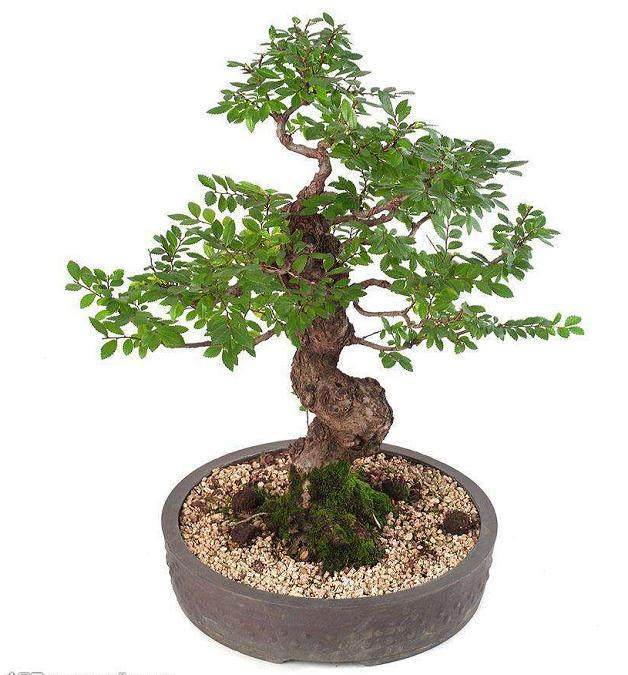

尽管王维的诗歌较少反映社会生活的本真,但依然没有人敢怀疑王维诗歌的艺术本质,也没有人敢说王维的诗游离于艺术的边缘,更没有人敢否认王维诗歌的艺术地位;与其有异曲同工之妙的是,当然也没有人敢去妄议齐白石画的虾(图5)、昆虫、大白菜等作品是游离于艺术的边缘。同理,盆景也不能因为其揭示社会生活功能的不足而去否认它的艺术性质和艺术地位。因为任何艺术门类都不可能包罗万象,十全十美。