乡村振兴必读:建立中国特色的少数民族聚落景观体系

张俊玲,张艺菲,张敏*(东北林业大学园林学院,黑龙江哈尔滨150040)

摘要

从无机到有机:少数民族乡村聚落景观保护路径研究,从政策、理论和实践3个维度探讨了乡村聚落景观保护的路径问题。在已有韧性理论的基础上,提出“有机韧性更新”的理念,并进一步提出了“有机韧性”“无机韧性”和“韧性断裂”的概念,并基于此分析了少数民族乡村聚落景观保护遇到的问题,提出了“从无机到有机”“从固化到活化”和“从孤本到范本”3条保护少数民族聚落景观的实践路径,以期推动我国乡村聚落景观保护工作,并在实践中建立起具有中国特色的少数民族乡村聚落景观保护的理论体系。

关键词:乡村聚落;少数民族;景观保护;有机韧性更新;保护路径

文章目录

乡村是文明的摇篮,是城市的故乡。乡村作为地域综合体,具备自然、社会和经济等多方面特征,同时承载了生产、生活、生态和文化等多重功能。其与城镇之间相互促进、共生共存,共同构成了人类活动的主要空间[1]。在现代社会中,伴随经济的发展、社会的进步、人口聚集和城市扩张的持续,传统的乡村生产和生活方式及其景观均在持续演变,甚至是突变,这些变化可能导致乡村失去原有的样貌、承载的物质基础甚至应有的文化内涵。这一情况在全球范围内均有表现,是在一些少数民族区域尤为明显,同时,与发达国家相比,发展中国家面临着更大的发展经济压力和保护传统挑战[1]。

我国少数民族聚居区域面积约占据全国面积的67%,少数民族文化是中华民族璀璨文化的重要组成部分,少数民族乡村聚落景观是承载其历史文脉的重要载体。随着现代化和城镇化进程的快速演进,少数民族居住区域,特别是乡村聚落及景观面临着如何保护和传承的挑战[2]。许多少数民族乡村聚落景观受到现代化进程的冲击,逐渐失去了自己原有的风格与特色,出现了景观雷同和错位的现象。因此,保护和活化少数民族乡村文化,尤其是保护少数民族乡村聚落景观已迫在眉睫。

1 少数民族乡村景观保护的政策路径

新中国成立以来,和政府始终将农业问题作为国家安全与稳定、建设与发展的基础予以高度重视。特别是改革开放以来,1982-1986年中央以5个“一号文件”的形式对“三农”问题进行政策规划和实践指导。这些政策既是服务于国家“两个一百年”奋斗目标的具体举措,也是针对农村现代化建设的具体方针。通过这一时期新农村建设、脱贫攻坚、乡村振兴等一系列具体战略的实施,推动了农村的社会变革、产业调整、生态重塑、观念重构、空间重组。其中,乡村振兴战略于2017年秋季在中国共产的十九大会议上被首次提出。2021年4月,十三届全国人大常委会批准了《中华人民共和国乡村振兴促进法》,该法规提倡根据各地实际情况,灵活采取适应当地条件、逐步推进的策略,尊重村庄的自然演进规律,结合乡村的历史、文化、地理、资源和产业特点来规划和推进发展,为乡村景观,尤其是少数民族村落景观的保护,以及乡土文化的传承提供了坚实的政策支持和操作指导,对渔猎民族乡村聚落景观的保护同样具有重要的导向作用和实践意义。

2 少数民族乡村聚落景观保护的理论路径

乡村景观既是历史的也是现实的,它是人与自然互动的产物,是时代变迁与历史文脉的缩影。它因让人看得见山、望得见水而具有多彩的自然价值,也因具备令人难以割舍的乡愁而具有多样的历史和文化价值。同时,它又承载着生产、生活和生态等多重功能,具有重要的政治、经济和社会价值。正因为如此,作为乡村景观重要部分的聚落景观的保护不仅需要国家政策层面支持,还需要有多学科的理论指导,其中文化遗产保护理论、韧性理论等可以为保护实践提供理论指导。

2.1 遗产保护理论

少数民族乡村聚落景观是乡村文化基因库的重要组成部分,是宝贵的历史文化遗产,故此,遗产保护理论也是探寻保护路径的重要理论来源[3]。2001年11月期间,联合国教科文组织在第31届会议上批准了《世界文化多样性宣言》,该宣言凸显了文化多样性对维护人类社会稳定的关键作用,将其比作生物多样性对生态保护的必要性,并将文化多样性认定为全人类的共有遗产[4];2005年10月,联合国教科文组织通过了《保护和促进文化表现形式多样性公约》,呼吁保护各地区、各民族不同形式的文化,尊重文化的差异性与多样性,认为文化多样性是人类社会的基本特征,也是人类文明进步的重要动力[5]。就乡村景观保护而言,2017年12月,国际古迹遗址理事会和国际风景园林师联合会共同制定的《关于乡村景观遗产的准则》指出,乡村景观作为人类遗产的至关重要部分,同时也是持续性文化景观的普遍形态,世界各地的乡村景观体现出丰富多彩的特色,承载着多种文化和历史传统[6],这也为乡村景观遗产的保护提供了全面且系统的指导。

2.2 有机韧性更新理论

本研究基于韧性理论提出有机韧性更新理念,可用于指导乡村聚落景观保护与发展的理论探讨和实践指导。“有机”(Organic)是相对于“无机”(Inorganic)而言,从生物学的角度说,是指具有活力、富有生命、充满生机的生物体;“韧性”(resilience)从物理学的角度说,是表示材料在塑性变形和破裂过程中吸收能量的能力[7]。对乡村聚落景观保护而言,引入“韧性”的概念则是用以衡量景观演变或改变对原生态景观造成的影响程度。“更新”是指从文化遗产和景观保护的视角妥善处理好对原有村落进行改造、改建的活动,即在处理好保护与发展关系的情况下,使少数民族聚落景观的原有风貌、风格在发展中得以传承、在创新中得以升华、在新建中得以守序。

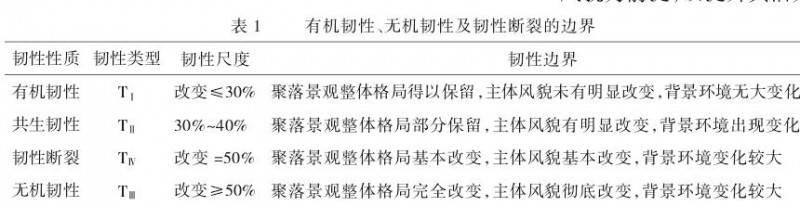

在这一理念中,“有机”是目标,追求的是保持乡村聚落景观具有的活力与生机;“韧性”是标准,追求的是保护乡村聚落景观特有风格与风貌的完整性和延续性;“更新”是途径,遵循的是保留乡村聚落景观纹理与文化的统一性和有序性。正如吴良镛[8]提出的“有机更新”主张,即“采取适当规模、合适尺度,依据改造的内容与要求,妥善处理目前与将来关系”。三者是统一的整体,相互关联,互为表里,但“韧性”是其核心,是考量景观演变是否超出限度的标准。这里引入“有机韧性”与“无机韧性”以及“韧性断裂”的概念。“有机韧性”和“无机韧性”是相对而言的,即指景观演进可以被接受的程度与范围。“韧性断裂”是指“有机韧性”与“无机韧性”的临界值,超过了“有机韧性”的程度与范围即为“韧性断裂”,即景观演变出现了异化———景观的原真性被新建筑、新规划所覆盖,甚至所取代,出现无法改变的逆变化,即失去了作为文化遗产保护的价值与意义(表1)。

| 韧性 | 韧性状态 | 可接受程度 | 景观演进状态 | 保护的价值与意义 |

|---|---|---|---|---|

| 有机韧性 | 正向 | 高 | 适应性与利用性 | 保护 |

| 无机韧性 | 负向 | 低 | 释放与重组 | 利用 |

| 韧性断裂 | 临界值 | 零 | 异化与错位 | 丧失 |

表 1 有机韧性、无机韧性和韧性断裂的特征

“韧性”这一概念由来已久,1973年,加拿大生态学家霍林首次将韧性的概念引入生态系统[9]。后来,这一概念也出现在心理学、生态学等领域[10]。随着时间的推移,人们逐渐形成了不同的认知体系,包括“工程韧性”“生态韧性”和“演进韧性”等[11]。在这一基础上,福尔克等学者进一步指出,在社会生态系统中,韧性表现为3个不同的方面:即持续性、适应性和转变性[12]。霍林和冈德森提出了“适应性循环”模式[13],韧性在适应性循环系统中的不同阶段上所呈现出的不同范式和样貌,则是由生态、经济、社会和文化等因素之间的相互作用所决定的(图1)。

2007年,维姆·海吉曼[15]在乡村分析中引入韧性概念,提出了韧性乡村建设的理念,他将乡村韧性划分为生态韧性、社会韧性和经济韧性等方面。2015年,罗宾·考克斯[16]将韧性用于乡村评估和规划框架(RDRP),从社会结构、社会资源、灾害与紧急应变等3个层面来分析乡村体系的总体适应性。此外,Schouten等[17]研究了政府财政投资模式与农村韧性的关系;Roberts等[18]对欧洲和英国的“数字乡村”政策的韧性视野和执行成效进行了批判分析。针对乡村聚落景观保护而言,现有研究成果提供了有益的理论框架,由此可进一步搭建和完善适应我国乡村情况的演进韧性理论———有机韧性更新理论。

3 少数民族乡村景观保护的实践路径

本研究提出的“有机韧性更新”理念与国家“三农”问题的政策导向、可持续发展理论和文化遗产保护理论的价值取向高度契合,特别是契合了我国现有乡村保护与利用成功案例的探索方向。因此,“政策导向+价值取向+探索方向”的模式不仅构成了少数民族乡村景观保护实践路径选择的理论基础,也为制定实施方案的理论提供了依据。

3.1 路径一:从无机到有机

有机韧性更新理论以保护少数民族乡村聚落景观风貌为前提,以提升其活力为目标,以传承文脉和活化特色为手段。少数民族乡村聚落景观的形成和发展一般都经历了漫长的自组织式演进、缓慢的渐进式演进、无规划的随意性演进和有规划的理性演进等阶段。自组织式演进是在生产力水平比较低下、人口数量较少的情况下进行的,渐进式演进一般发生在生产力水平有所提高、人口有一定增长、生活方式改变和社会财富有较快增长的情况下,随意性演进则是受多种社会因素的影响而出现的无序化发展,理性演进是根据社会发展规划确定的目标而有计划、有步骤地演变。在自组织式演进和渐进式演进过程中,由于受到交通、信息、人员流动不畅等因素的限制,乡村聚落景观呈现适应性和利用性阶段的特征明显。但在生产工具出现革命性改进、人口规模较大增长、乡村外部的社会变化影响和科技进步等因素的作用下,随意性演进和理性演进则更多地呈现出释放与重组阶段的特征。同时,乡村聚落景观的演进具有持续性和不确定性的特点,这会导致演进出现“有机演进”和“无机演进”2种情形:前者在保护与发展之间取得一定的平衡,即乡村既保持了应有的生机与活力,又维持了原有的文脉与特色,后者则因重发展轻保护,使乡村虽有发展但失去了原有的文脉与特色。

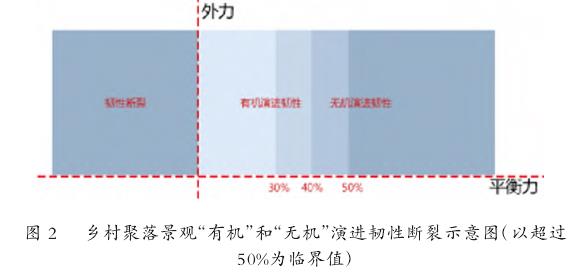

要避免乡村聚落景观演进的“无机化”现象,就必须增强保护意识,减少发展中的随意性和无序性,运用有机韧性更新的方式,审视新建筑、新街区、新道路对原有建筑、街区、道路等风格、文脉、特色的冲击,并将其控制在合理的韧性范围内,防止“韧性断裂”现象发生,其表象上是失去了原有布局、风貌、肌理、文脉,实质上是失去了文化遗传的价值。许多古村落风貌得以保存的重要原因,就是守住和维持了韧性的“有机”底线。因此,在发展实践中,应坚持在物质形态上看得见传统的影子、文化层面上感受到传统的影响、工艺技法上体验到传统魅力的路径,不断增强乡村“有机体”的活力,降低“无机化”的风险,在不破坏、不降低其文化遗产属性和价值的基础持续发展(图2)。

3.2 路径二:从固化到活化

目前,在少数民族乡村聚落景观保护实践中常见2种路径,一是复古途径,即仿照古风或传统建筑风格、街区风貌、道路格局等样式进行建设———成为徒有其表的新“古董”、假“古董”;二是创新之路,即遵循推陈出新、古为今用的原则进行创新式赋能———赋予传统景观以新生命、新活力及新功能。前者可被视为对传统乡村聚落景观的“固化”,即拘泥于形式上的尊古、崇古、复古;后者可被视为对传统乡村聚落景观的“活化”,即使乡村聚落景观推陈出新,增进活力和特色,进而成为新“古典”。

在少数民族乡村聚落景观演进的过程中,生态韧性和社会韧性通常起着重要的作用,二者之间既有同频共振,也有异频共振,还有非同频非共振的现象。通常,生态韧性具有较强的自我恢复性,而包含生活方式、风土习俗、思想观念等在内的社会韧性则由于演变原因的复杂性、元素的多样性、结果的多发性而较难进行自我恢复,而当它以物化形式呈现出来后还会产生或有机或无机的影响。因此,景观“活化”的根本在于对社会韧性的深入探究,即对“精、气、神”的探究。所谓“精”,即乡村聚落景观自组织式演进和渐进式演进所形成的包含精致、精美、精巧、精简等特质的物化成果;所谓“气”,即乡村聚落景观演进中所形成的包含气场、气氛、气节、气态等特质的精神成果;所谓“神”,即乡村聚落景观在演变中形成的包含神秘、神奇等特质的文化成果。掌握了“精、气、神”的本质,就可以将注重对传统景观外在的固化形态,变成富有“灵魂”的活化形态。

3.3 路径三:从孤本到范本

少数民族乡村聚落景观形成于其山水林草湖田沙之间,形成于先民与后人的劳作之间,形成于历史的变迁之间,构成了富有“天人合一”理念的各美其美、美美与共的丰富历史文化遗产。因此,每一处具有保护和保存价值的少数民族聚落景观都是一个孤本。从无机到有机的路径,强调的是增强有机韧性对聚落景观保护的重要性;从固化到活化的路径,强调的是推陈出新、创造新古典对聚落景观保护的意义;而从孤本到范本的路径,则强调的是探索和推广聚落景观保护成果经验的价值。

随着我国现代化的进程不断加快,乡村振兴战略实施的不断深入,少数民族聚落的发展也越来越受到重视。与此同时,村民们渴望改善生活、改变环境的愿望也越来越强,这一切都使聚落景观也面临着巨大的冲击,事实上,部分无序开发已经对传统景观造成了难以挽回的损失。

而随着国家传统村落保护、历史文化名村保护计划的开展,一大批特色鲜明的村落得到了很好的保护。这些案例能够带给我们有益的启示,可以起到一花引来百花开的示范作用。由孤本到可学、可鉴的范本就需要找出其在保护方面的成功经验,并转化为可以实施的具体做法。从有机韧性更新理念的角度看,孤本案例都能够把保护放在首位,把可持续发展作为重要原则,把历史文化遗产价值视为重要财富,这样就使其发展所实施的更新措施和活动能够被有效地控制在有机演进韧性的范围内,即做到新旧形式统一、新旧功能互补、新旧景观和谐。

需要指出的是,从孤本到范本,其指导原则和行动导则可以相同,但具体的行动方案与计划则需要因地制宜,一村一策。在我国广袤的国土上,少数民族乡村聚落的自然条件、生态环境、产业类型、风土习俗等各不相同,建筑的形制、结构、材料、色彩、院落等千差万别,遇到困难和问题的也不尽相同。因此,在发展过程中,应该广泛听取当地村民的意见和建议,从当地的生产、生活、生态实际情况出发,采取慎重有序、循序渐进、就地取材的策略开展好更新建设。