杭州市居住区植物资源及绿视率现状调查

2025-09-28

刘淑丹0

核心提示:浙江农林大学刘淑丹、王颖对杭州市19个居住区进行冬夏绿视率(VGI)调研分析。研究发现,杭州居住区绿视率基底值处于中等水平,且冬季绿视率比夏季显著下降10%~20%。点群式布局和绿色休憩空间绿视率最高。文章建议通过控制常绿落叶比例、合理选择落叶乔木树种、以及针对不同空间类型制定精细化绿化提升策略,以塑造健康公平的居住区绿地景观。

刘淑丹,王颖(浙江农林大学风景园林与建筑学院,浙江杭州311300)

摘要:居住区绿地品质影响着城市居民的生活健康与福祉,绿视率是量化植物景观视觉效果的新型指标。本研究选取杭州市19个居住小区476个点位进行冬夏绿视率调研,分析植被应用现状和绿视率水平。结果表明,杭州市居住区常见绿化植物125种,隶属58科100属,多属于蔷薇科、木犀科、木兰科,以常绿植物为主;杭州市居住区绿视率基底值均处于中等水平(40%~60%),且夏季与冬季绿视率具有显著差异性,冬季绿视率水平较夏季下降10%~20%;各布局类型小区的冬夏绿视率水平为:点群式>围合式>行列式>混合式,各空间类型的冬夏绿视率水平为:绿色休憩空间>道路通行空间>硬质休憩空间。在此现状上,为塑造更加健康公平的居住区绿地景观、提升绿化空间品质,提出居住区植物景观应控制绿视率水平,根据不同布局形式及空间特征丰富绿化内容,注重落叶乔木的树种选择并及时对居住区植被进行绿化养护管理。

关键词: 绿视率、居住区绿地、杭州、冬季绿视率、植物景观

城市绿地有助于维护城市生态系统可持续发展以及城市居民的日常健康与福祉[1]。居住区绿地作为城市绿地类型之一,是居民日常接触最为频繁的绿地类型,其质量与数量同人居环境健康密不可分,营造舒适的居住区环境是提升人居环境健康的重要环节[2]。

1绿视率概述

绿视率(Visible Green Index, VGI)是用于量化人体视野中绿色植被的占比[3]的新型指标,更能从人体视觉感知的角度出发,以舒适的视觉感受指导环境中绿化植被的规划与设计。以往大量研究选择夏季绿视率作为绿化评价标准[4-6],然而单一季节绿视率并不能完全代表绿化水平[7],与春秋两季节的绿视率相比,冬夏绿视率更能体现全年尺度下的绿量极限值,可以囊括环境绿化的整体变化水平。本研究调查杭州市19个居住区的植物资源情况和绿视率水平,结合居住区特点考虑与总结季节变化下的绿视率特征,为居住区绿化评价与提升提供参考。

2材料与方法

2.1研究区域概况

杭州市是浙江省省会城市,地处中国华东地区,浙江省北部,是国务院批复确定下浙江省的经济、文化、科教中心,也是长三角洲中心城市之一[8],地处亚热带季风气候区域,四季分明,有利于绿视率的冬夏调研。

2.2研究对象

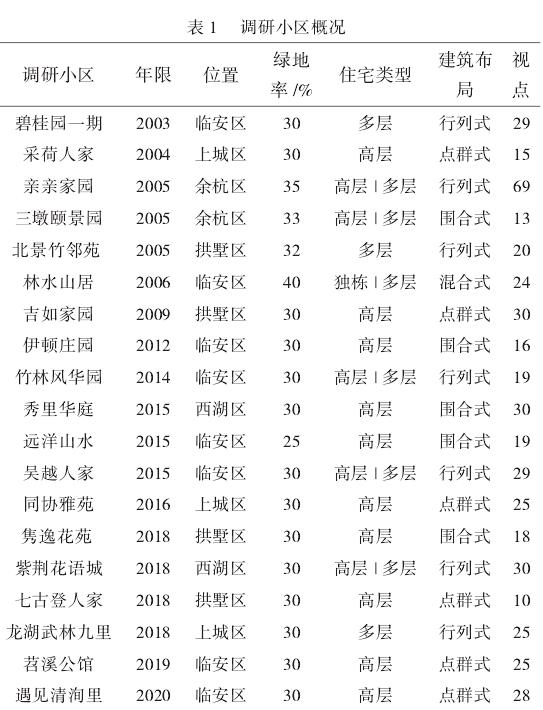

由于社会经济水平、绿地形态与建筑密度等对绿视率均存在影响[9-11],因此调研小区根据建成年代、规划结构、建成布局、住宅类型、绿化投入及疫情期间可进入等原则,随机选取了位于杭州市下辖的西湖区、上城区、余杭区、拱墅区、临安区内的19个小区,共476个点位作为研究样点,涵盖点位类型分为道路通行空间、硬质休憩空间和绿色休憩空间[12],布局方式涵盖点群式、围合式、行列式、混合式,基本情况见表1。

2.3研究方法

2022年8月中旬和2023年2月中旬,对19个居住小区进行球形全景绿视率影像采集,并同时记录植物种名及其生活型,此后根据人体视野界面进行二次裁切[13],转换影像格式进行绿视率自动化识别[14],获取各点位绿视率水平。

3结果与分析

3.1植物资源现状

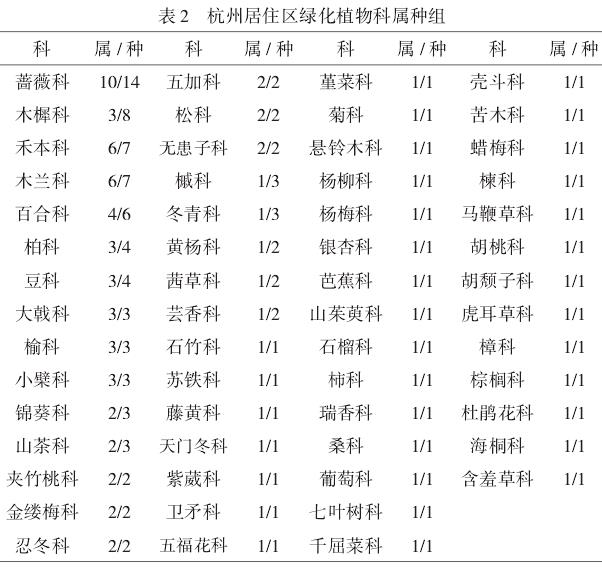

以人眼视野可识别尺度为标准,对476个样点全景照片范围内的植被进行识别整理,得出杭州市居住区常见绿化植物125种,隶属58科100属(表2),其中常绿乔木14种,落叶乔木23种,常绿亚乔木7种,落叶亚乔木14种,常绿灌木28种,落叶灌木14种,草本15种,藤本5种,竹类4种。其中,超过5属的植被有4科,含25属36种,占总属数的25%和总种数的28.8%;2~4属的植被有14科,含35属41种,占总属数的35%和总种数的32.8%;仅包含1属的植被有40科,含40属48种,占总属数的40%和总种数的38.4%。其中,蔷薇科(10属14种)、木犀科(3属8种)、木兰科(6属7种)、禾本科(6属7种)和百合科(4属6种)的植物种类较为丰富。

此外,本研究对各生活型与植被常绿落叶属性进行分类,根据植被出现于点位中的次数占总点位数的比值作为出现频率,得到各类型下最为常见的10种植被,并按出现频率从高到低排序(表3),总体而言,频率最高的10种植物为:香樟、桂花、鸡爪槭、沿阶草、杜鹃、紫薇、海桐、榉树、无患子、日本樱花,常绿落叶树种比例为1︰1。

3.2绿视率整体水平

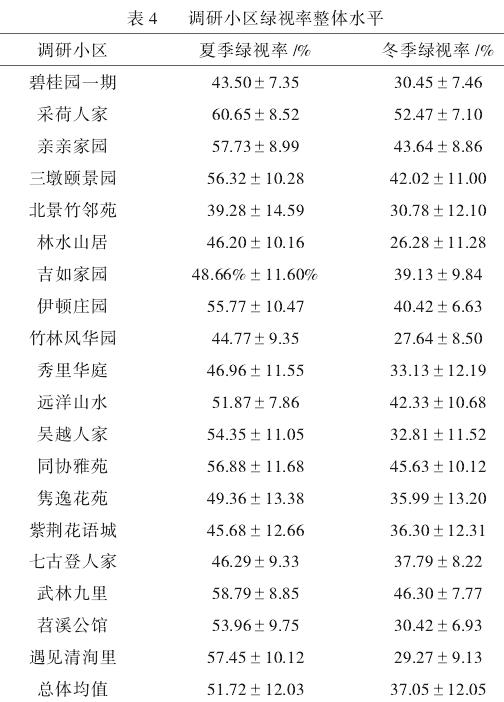

由表4可知,夏季绿视率平均水平为51.72\%\pm 12.03\%,其中最高值为60.65\%\pm 8.52\%(采荷人家),最低值为39.28\%\pm 14.59\%(北景竹邻苑),各小区平均绿视率均处于40%~60%区间内。冬季绿视率平均水平为37.05\%\pm 12.05\%,其中最高值为46.30\%\pm 7.77\%(武林九里),最低值为26.28\%\pm 11.28\%(林水山居),各个小区(32.50%)的绿视率水平处于20%~60%区间,无小区的冬季绿视率水平大于60%。

冬夏绿视率均处于较高水平的前5个小区为:采荷人家、龙湖武林九里、同协雅苑、亲亲家园、远洋山水,且31.58%的小区绿视率年差值小于10%,36.84%的小区绿视率年差值介于10%~15%之间,31.58%的小区绿视率年差值大于15%,分布相对均匀。

总体而言,杭州市居住区绿视率夏季基底值均处于中等水平,根据绿视率理论,该绿化程度能够良好满足人体视觉在全年时间段下的感受需求,且通过差异性比较发现,冬夏绿视率具有显著差异性(P=0.000 < 0.05),冬季绿视率较夏季下降10%~20%,这表明所调研的小区植被景观存在明显的视觉季相变化,符合杭州地区气候条件下的植被变化规律。

3.2不同布局类型绿视率特征

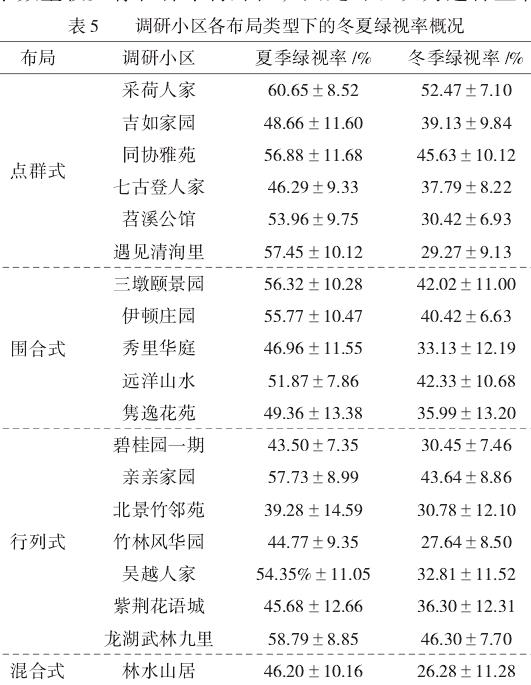

由表5可知,冬夏绿视率均值排列均为:点群式>围合式>行列式>混合式。

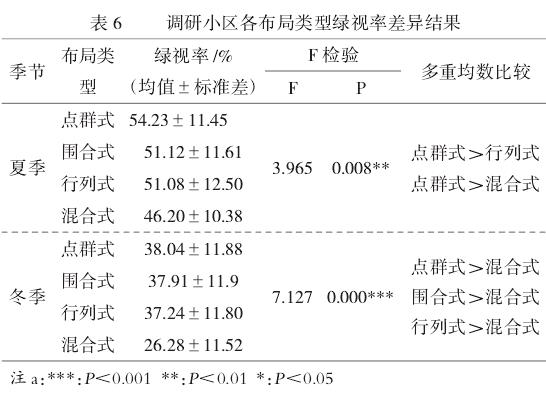

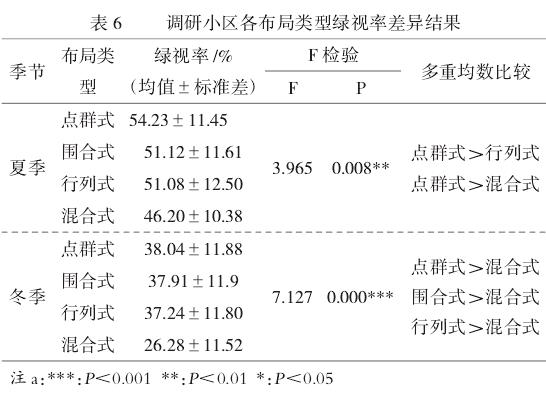

表6 不同居住区布局类型绿视率差异性检验

由表6可知,夏季时,4种布局类型下的绿视率存在显著的差异(P < 0.01),其中点群式布局的夏季绿视率最高,并与行列式布局(P=0.017)和混合式布局(P=0.003)存在显著差异;冬季时,混合式布局与3种布局形式下的绿视率均存在显著差异(P < 0.001)。

由表6可知,夏季时,4种布局类型下的绿视率存在显著的差异(P < 0.01),其中点群式布局的夏季绿视率最高,并与行列式布局(P=0.017)和混合式布局(P=0.003)存在显著差异;冬季时,混合式布局与3种布局形式下的绿视率均存在显著差异(P < 0.001)。

居住区建筑布局形式可以影响绿视率水平,且点群式与其他布局类型的冬夏绿视率水平差异较大,两季节绿视率均为4种布局类型中的最高值。结合实地调研情况发现,点群式小区的绿地分布相较于其他布局类型更为灵活,视野面也远大于其他类型小区,宅间可利用空间更为广泛,因此整体绿视率也最高。而各布局类型小区冬季绿视率间的差异,由于混合式小区样本数量较少存在样本特殊性,因此可以认为这种显著差异是由于林水山居小区多为独栋住宅,小区绿地以庭院绿地为主,设计养护管理多受住户个人行为影响所导致常绿落叶差异较大。

3.3不同空间类型绿视率特征

本研究认为,空间类型对于绿视率数值可能存在一定影响,因此对各样点进行空间类型划分,分别为:道路通行空间、硬质休憩空间和绿色休憩空间3个部分,以对应居住区各类绿地类型,其中道路通行空间对应小区道路绿地,硬质休憩空间和绿色休憩空间则分别对应组团绿地、宅旁绿地和配套公建绿地。

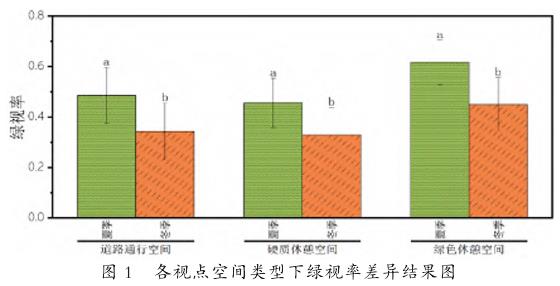

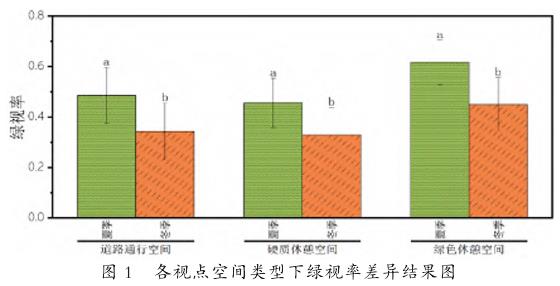

图1 三类空间视点的冬夏绿视率均值

利用单因素方差分析对三类视点的冬夏绿视率进行了差异检验(图1),结果显示,三类空间视点的冬夏季绿视率间存在显著差异;夏季绿视率下,绿色休憩空间显著高于道路通行空间(差值为0.137044,P=0.000)和硬质休憩空间(差值为0.121099,P=0.000),而道路通行空间与硬质休憩空间的夏季绿视率无显著差异(P=0.064>0.05);冬季绿视率下,绿色休憩空间显著高于道路通行空间(差值为0.106835,P=0.000)和硬质休憩空间(差值为0.160744,P=0.000),而道路通行空间与硬质休憩空间的夏季绿视率无显著差异(P=0.934>0.05),冬夏季绿视率大小排序均为:绿色休憩空间>道路通行空间>硬质休憩空间。

4居住区绿化提升建议

4.1考虑空间布局特征,合理视觉绿量

道路通行空间可通过对路侧绿地的植物组团配置和增加绿地连续性来提高整体绿视率水平,可以采取常绿落叶间隔种植的方式在保证冬季绿视率基线水平觼訆訑訛的同时,使道路通行空间的绿视率季节变化显著化;休憩广场、硬质休憩空间等尺度大且建造材料质感偏硬的区域,可以采取丰富空间边界的林冠线、合理增加广场内部绿地及着重空间下的景观主题营造;绿色休憩空间、宅旁绿地等植被数量本就丰富且空间郁闭度相对较高的区域,应在设计阶段依据植被生长特性,提前预留好空间及选择动态减少冠幅较大、生长速度较快的植被来平衡过高的绿视率。

规划或建设中的居住区应考虑植物生长过程中对绿视率的影响,避免为追求初期景观效果而堆叠多个层次的植被,整体绿视率水平应以60%为衡量指标[15];老旧小区由于缺乏集中片状绿地,绿视率相对较低,可考虑增加爬藤类植物运用于已有景亭、连廊等公共区域,在公共空间内增加立体绿化墙面,或充分引导居民自主利用阳台绿化以提升绿视率。

此外,不同布局类型的小区也应结合其自身特点调整其绿视率环境,点群式小区更应注重植被种类的丰富多样,以求在高水平绿视率条件下进一步提高绿化视觉质量;围合式小区以中心公共绿地为主,整体尺度大,更应注重绿地与住宅楼间、主要道路两侧的绿化水平,合理分布植物组团与开放草坪面积尺度;行列式小区相对来说缺少公共绿地空间,因此应加强住宅楼栋间的宅间与宅旁绿化,可以考虑加强该空间与道路通行空间绿化的连续性。

4.2满足多样群体需求,加强养护管理

充分考虑多群体在居住区绿地内活动时间地点的选择。老年群体夏季多为清晨在道路绿地活动,白天在宅旁绿地附近活动,冬季多为白天在公共硬质休憩空间绿地活动;儿童群体冬夏季均多为傍晚在儿童活动场地、人车分流下的道路通行空间活动;中年群体与青年群体在居住区内的活动频率较低,在该情况下更应注重提高居住区绿化的吸引力与丰富度,适用于人群聚集休憩的空间应选用高大乔木搭配中小型乔木及丰富的草本地被,在常绿落叶上应注重冬季充分日照的需求,避免过多常绿大乔木的使用,使该空间满足居民社交、家长儿童可以视线交互的需求。此外,需注意居住区内植物景观的管护,对生长过快的植被进行及时的修剪,满足人对绿视率数值上的需求,提升绿视率质量。

4.3合理选择搭配树种,打造丰富动态景观

考虑居住区内常绿落叶树比例。同一场地内常绿落叶树种比例应与冬夏绿视率年差值标准相对应达到3︰1~4︰1。此外,人体对乔木层与地被层的落叶与色彩变化效果感知最佳,可设置草坪、种植高大的落叶乔木和常绿亚乔木,以达到夏季高绿视率、冬季中等绿视率的场景。

注重落叶乔木的树种选择。不同树种的落叶期限存在明显差别,如从早秋以二球悬铃木、红枫为代表,深秋时期枫香、三角枫、榉树等开始落叶,冬季银杏、樱花等逐渐落叶,因此可考虑在满足环境绿视率60%基底值的情况下,配合不同落叶期的树种组合搭配,达到色彩与绿视率感知在时间变化上的动态舒适性。

5结论

本研究对杭州市居住区绿化情况进行了细致的调研分析,以绿视率为绿化衡量指标,得出居住区特征下的绿视率状况,并提出了满足绿视率标准的居住区绿化提升策略。研究表明,杭州市居住区常见绿化植物125种,隶属58科100属,多属于蔷薇科、木犀科、木兰科,以常绿植物为主;居住区内存在显著的冬夏绿视率差异(均值差值为14.67%),不同居住区布局类型通过影响居住区绿地分布及形态从而影响绿视率水平,点群式相较于其他形式具有显著高水平冬夏绿视率(夏季均值54.23\%,冬季均值38.04\%),各布局冬夏绿视率排序为:点群式>围合式>行列式>混合式;绿色休憩空间冬夏绿视率均高于道路通行空间与硬质休憩空间(P=0.000<0.01),且道路通行空间与硬质休憩空间的冬夏绿视率间无显著差异。

此外,根据现状,研究建议居住区绿化需控制常绿落叶比例为4︰1~3︰1;高硬质占比区域应结合空间尺度确定周围植被体量、植物组团配置及绿地连续性;规划建设中的居住区要避免为追求初期景观效果而绿量堆砌,老旧小区应充分运用已有构筑及发动居民自治增加阳台绿化、立面绿化而提升绿色视觉质量;可根据树种不同的落叶期合理衔接、错层达到绿视率在时间尺度上的动态平衡。(收稿:2024-04-02)

常见问题 (FAQ)

-

什么是绿视率(VGI),它如何应用于居住区绿化评价?

- 绿视率(Visible Green Index, VGI)是量化人体视野中绿色植被占比的新型指标。它从人体视觉感知的角度出发,用于评价和指导环境绿化规划,特别强调通过测量冬夏绿视率来反映全年尺度下的绿化水平。

-

杭州市居住区冬夏绿视率的平均水平和差异性如何?

- 杭州市居住区夏季绿视率平均水平约为51.72%,冬季绿视率平均水平约为37.05%。总体基底值处于中等水平(40%~60%),但冬夏绿视率具有显著差异性(P=0.000),冬季水平较夏季下降约10%~20%,这与杭州地区的季相变化规律相符。

-

不同布局类型的小区中,哪种绿视率水平最高?

- 研究结果显示,在四种布局类型中,点群式布局的小区冬夏绿视率水平均最高(夏季均值54.23%,冬季均值38.04%)。这主要是因为点群式小区的绿地分布更为灵活,宅间可利用空间更广,视野面较大。

-

如何通过控制常绿和落叶树种的比例来优化居住区景观?

- 为了实现绿视率在时间尺度上的动态平衡,研究建议同一场地内常绿落叶树种比例应控制在3︰1到4︰1之间。这有助于在保证冬季绿视率基线水平的同时,通过落叶乔木的季相变化,提供丰富的动态视觉效果。

-

不同空间类型的绿视率水平排序是怎样的?

- 不同空间类型的绿视率大小排序为:绿色休憩空间>道路通行空间>硬质休憩空间。绿色休憩空间(如宅旁绿地、组团绿地)的冬夏绿视率均显著高于其他两种空间,反映了其在提供绿色视觉体验中的核心地位。