杭州良渚随园基于持续照料理念的养老社区园林适老化研究

2025-10-06

王慧倩0

核心提示:本文深入研究内蒙古呼和浩特市昭君墓(青冢)的选址特征与空间环境,揭示其作为内蒙古早期典型郊野园林的文化与景观价值。研究分析了昭君墓背山面水、三面环山的地理环境,以及与周边盛乐古城、三娘子城形成的交通联系。

王慧倩(浙江农林大学,浙江杭州330112)

摘要:基于持续照料理念的养老社区园林适老化研究———以杭州良渚随园嘉树为例,在日益严峻的老龄化背景下,建设养老社区,为老年人提供高品质的养老服务是顺应养老需求转型的重要举措。以杭州良渚随园嘉树养老社区为研究对象,通过行为观察得到老年人户外活动数据,分析自理型、介助型和介护型3类不同自理能力的老年人的活动情况与园林环境的关联,提出“构建多层次的步行系统、打造功能复合化的活动空间、满足老年人对空间的差异化需求”3条养老社区园林适老化的设计策略,以期为养老社区的建设提供参考思路。

关键词: 养老社区、园林适老化、持续照料、老年人活动行为、良渚随园嘉树

我国自1999年进入人口老龄化社会以来,老年人口的数量和人口老龄化的程度在快速发展,根据第七次人口普查数据显示,我国60岁以上人口2.64亿,占18.7\%,其中65岁以上人口1.9亿,占13.5\%。预计到2048年前后将超越发达国家人口老龄化的平均水平,跨入全球人口老龄化水平最高的国家行列。因此,科学合理地规划好“老有所居”的健康宜居环境,是当下老龄化趋势对风景园林学科提出的新的挑战和要求,对增进老年民生福祉、推动老龄事业全面协调发展具有重要意义。

1研究基础

1.1持续照料的概念持续照料概念

起源于美国的持续照料型养老社区(ContinuingCareRetirementCommunity),该理念是指为老年人提供长期和健全的养老服务,以应对不断下降的健康状况和自理能力,其核心是尽可能满足老年人医疗、保健、娱乐等的多元化需求,使不同认知能力和自理能力的老人都能得到充分的照护[1]。

1.2养老社区的概念和分类

“养老社区”是指为老年人提供相对集中的生活和完善的老年物业及医护服务的居住区,包含多种类型的建筑以及配套的公共服务设施,是一个集居住、餐饮、医疗、娱乐、学习等功能为一体的养老场所[2]。目前市场上已有的养老社区可以归纳为3种主要类型:一类是配建于普通居住区的养老社区,一类是专门建设的综合型养老社区,还有一类是结合旅游、养生地产开发建设的度假型养老社区[3]。

综合型养老社区相较于其他两类养老社区而言,服务对象更专一和稳定,便于对老年群体进行研究。社区内的设施、布局主要围绕老年人开展,更能集中体现出适老性。因此,本研究聚焦于综合型养老社区(以下简称“养老社区”),探究其园林环境对促进积极老龄化、营造良好社区氛围的作用,通过环境干预提高老年人户外活动自主性,为未来养老社区的建设提供设计策略。

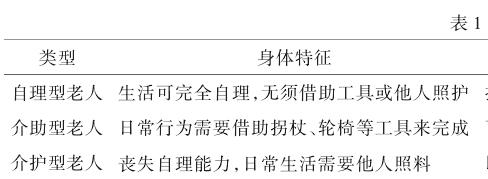

1.3老年人的分类及特征

老年人的衰老是动态变化的,不同时期会提出不同的健康需求、情感需求和社会需求。适老化设计需要考虑到渐进式衰老过程中老年群体内部的差异性,并提供相应的资源,从而实现老年人从入住到生命周期结束全过程的一站式、全方位的照料。本研究基于持续照料的理念,将老年人动态衰老的过程具象化为自理型老人、介助型老人和介护型老人(见表1),分析这3类群体对环境的需求。

2研究方法

2.1调研场地的选取

本次调研场地选取浙江省杭州市余杭区良渚随园嘉树养老社区,该社区位于良渚文化村内,紧邻文化村核心配套区,距市中心约20\text{km}。社区包含16栋长者公寓、1栋护理院、“金十字”休闲区以及公共配套区,总建筑面积约6.4万\text{m}^2,绿地率约35\%。随园嘉树从2015年开业运营至今,在住长者达1100余人,人口数量多,接近满租,是国内公认的成功的养老项目之一。

2.2调研内容及方法

本次调研旨在探究园林景观与老年人行为活动特征之间的联系,于2023年7月采用实地调查法对随园嘉树的园林环境现状进行记录,并通过行为观察和交流访谈等方式,了解老年人户外活动情况以及需求。

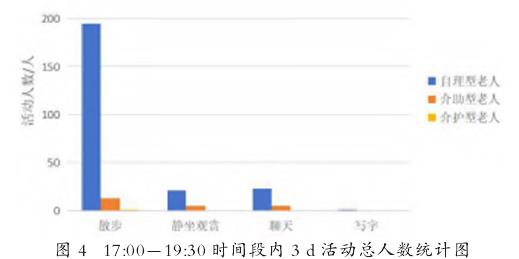

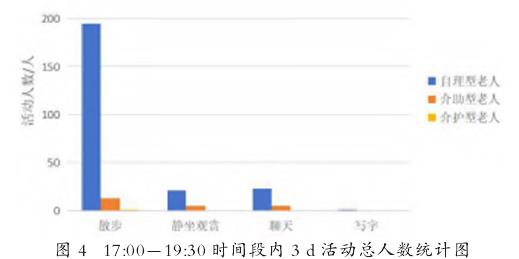

考虑到杭州夏季中午户外温度炎热,鲜少有人外出活动,因此选择6:30-9:00和17:00-19:30这2个相对适宜活动的时间段进行,并记录不同户外空间中老年人的活动类型和人次,总计观察时间为3\text{d}。

3随园嘉树养老社区园林环境现状

3.1整体布局

随园嘉树养老社区的布局中心是公共服务与休闲区,该区域平面呈中轴对称,四面围合,为老人提供生活配套、休闲娱乐、健身锻炼等服务,布置在社区中心可以使得功能尽可能地辐射整个小区,方便集中管理和服务。建筑层数控制在5层内,与良渚文化村的建筑体量相协调,建筑前后位置错开,不仅保证了充足的日照和通风,还开阔了视野。护理院布置在社区西南角,靠西侧原生态的山林,环境清幽安静。

3.2道路系统

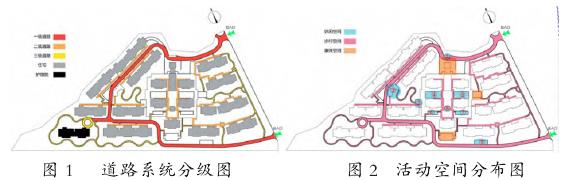

随园嘉树内的道路系统可以分为3级:一级为车行道,主要布置在建筑群外围,呈环状;二级为风雨连廊下的步行道,有效连接各个建筑体到中心服务区;三级为景观散步道,分布在宅间庭院内。道路系统分级见图1。

3.3活动空间

根据场地性质以及实地调研中记录的老年人活动类型,将社区的活动空间分为3类:一是休闲活动空间。在该空间可进行静坐休息、闲聊社交、观赏等轻体力的活动。二是步行空间。步行空间除了满足散步的需求,还承担了部分交往、锻炼和休憩的功能。三是康体空间。可开展太极、早操、器械锻炼等活动。3类空间的分布情况见图2。

4老年人活动行为特征与分析

4.1活动类型特征

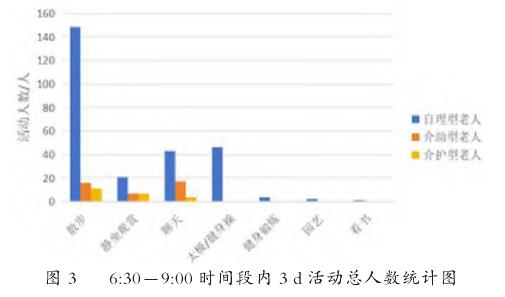

由于社区的中心服务区为老年人提供了老年大学、多功能厅、健身房、棋牌室、阅览室等室内活动场所,因此,观察到的户外活动类型以低强度的康体活动以及观赏休憩等静态类活动为主。由图3、4可知,散步是参与人数最多的活动,且覆盖人群广,自理、介助、介护3类老人均有参与。对于老年人来说,散步是保持健康的低成本运动方式[4],在带来健康效益的同时,散步还能增加社交机会,促进邻里关系。现场观察发现,老年人在步行道上相遇后,会进行短暂的交流。此外,不同自理能力的老年人选择户外活动的偏好不同,自理型老年人参与的活动类型比介助和介护型老年人更丰富,最主要的区别在于康体类活动的人数明显更多,而介助和介护型老年人的活动受到自身和外界环境的限制,更偏好静态舒缓类的活动,如观赏、交谈和休息。

4.2活动空间特征

4.2.1老年人对步行空间的选择偏好。

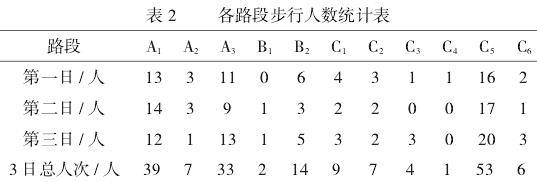

步行空间是三类活动空间中人流量最大的空间,为了进一步调查老年人对步行路线选择的偏好,对社区内的步行道路分段标记,统计3\text{d}内6:30-9:00时间段里经过的总人次(见表2),在PS软件里用线宽代替人次绘制出路线图,根据路线图的线性粗细即可得出通行人数最多的路径。

老年人步行路径人次图(图5)

由图5可知,A1-A3-C5即环绕社区的道路是老年人选择最多的步行路径。

步行路线舒适性与安全性分析图

由图5可知,A1-A3-C5即环绕社区的道路是老年人选择最多的步行路径。

从步行舒适性的角度分析,介助老人通常需要拄拐出行,拄拐方式有腋托式和手握式,通行宽度在0.75\sim0.95\text{m},介护老人出行时多需要陪护人员,通行宽度不低于1.5\text{m}才能保证出行无障碍[5]。社区中老年人散步人数通常为2\sim3人,A1和A3的平均宽度为6\text{m},相较于其他路径有足够的宽度保障散步的舒适性。

老年人随着年龄增长对空间的认知会逐渐衰退[6],复杂曲折的道路会增加不安感,而环状、向心的闭合道路有明确的方向指向性,在一定程度上提高老年人对于环境的控制感与安全感[7]。虽然C5的道路宽度较窄,为1.2\sim2\text{m},在实地调查中,常观察到迎面相逢时出现避让的行为,但C5与A1和A3共同形成了环绕住宅区的闭合型散步道,因此人流量也较多。人在步行中时对周围的信息80\%是由视觉获得的,丰富的景观可以产生良好的视觉体验,有利于消除步行过程中的枯燥和疲劳。

空间环境的多样性决定了视觉丰富性,建筑的类型和数量、景观元素、人的活动等空间环境都会影响视觉丰富性[8]。A1-A3-C5的路线经过了2处康体空间和3处休闲空间,不仅丰富了散步途中的视觉变化,还提供了更多观察和活动的机会。综上,A1-A3-C5同时满足老年人对舒适性、安全性、观赏性的需求,因而成为了社区中活动人数最多的路径。

社区道路较平缓,基本满足无障碍的要求,而C1和C2(见图6)段坡度较陡,最大坡度分别为8.3^\circ和12.9^\circ,且配备了双层扶手,可以同时满足正常步行的老人和轮椅使用者不同的人体尺度。

C1段位于一处绿地斜坡上,现场将其设计成“Z”型道路,在消解地形高差的同时,还能为老年人提供不同难度的步行路段,并通过立体的转折关系,达到了移步异景的视觉效果。调研发现,选择C1为步行路径的通常是喜欢锻炼的自理型老人,他们表现为步行速度快,通过提升心率以达到锻炼的目的。

C2段位于护理院附近,此处介护型老人活动占比较多,一是靠近护理院出行方便,二是因为地段偏僻、静谧,符合介护型老人的环境选择偏好。为了让介护老人有更舒适的步行体验,C2段采用了塑胶材料作为铺装。介护型老人会在护理人员的陪同下,沿着C2段缓坡进行步行复健训练。通过在步行空间中设置一些难度不同的坡道,可以激励老年人挑战自我,身体机能得到锻炼的同时,还能减轻身体衰弱带来的负面情绪。

4.2.2老年人对休闲空间的选择偏好。

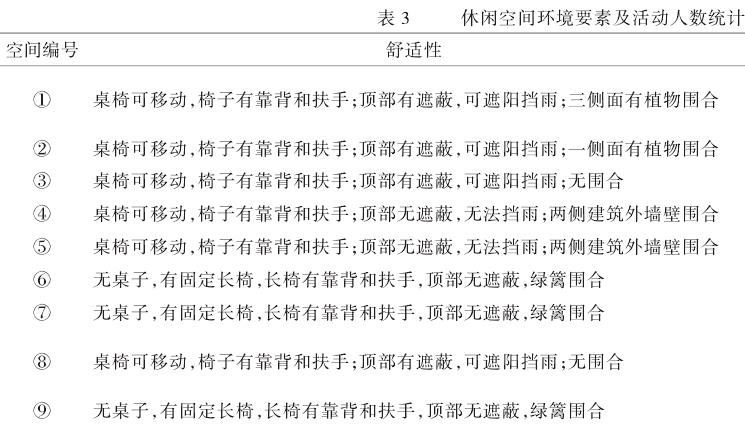

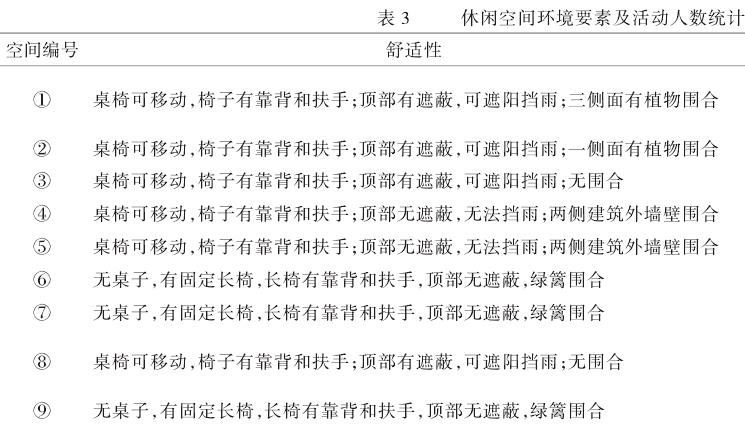

养老社区内有9处可供休憩的户外空间,空间分布见图2,这些休闲空间存在人流量的差异,为探究造成这种差异的背后因素,从而获得老年人的选择偏好,将这9处空间的具体环境要素以及观察到的日平均活动人次进行对比。

休闲空间环境要素及日平均活动人次对比表(表3)

由表3可知,老年人更乐意去空间顶部能遮阳挡雨的场地,尤其是夏季,无遮阳的场地鲜少有老人会长时间停留。社区放置在户外空间中的多是可移动的轻质桌椅,方便老人根据使用场景灵活布置,增强老人对空间的参与度和信赖感。老年人在休憩时,会优先选择观赏质量良好的场地,观赏对象包括景观和人流活动。例如空间①观赏视线正对入户大门和一个康体空间,

又有散步道经过此处,可以观看到丰富的人流活动。此外,住宅区建筑、康体空间中心的镜面水景以及两侧的挡墙和植物,组合形成了远景、中景和侧景的观赏搭配,更具观赏性。老年人在心理上害怕孤独和寂寞,但同时又希望所处的空间有一定私密性,因此,他们会更青睐半私密性的休憩空间,一方面既可以退居不被打扰拥有个人空间,另一方面又能适度接触公共环境获取信息[9]。空间①和②中的座椅背靠植物形成的围合面,既保证视线可以看到他人活动,又能防止被他人看到,而空间⑨大而空旷,缺少庇护和围合,缺乏安全感,因此成为了老年人较少使用的消极空间。

5设计策略

5.1构建多层次的步行系统

养老社区中步行道的设计应更多采用环状放射式路网,环状式的主路更容易被老年人感知,放射式的支路能丰富空间关系,提供多种步行体验。设计时要充分考虑到不同自理能力的老年人的使用情景,人流量大的主路宽度应不小于2\text{m},保证两辆轮椅能并排通过。随着健康意识的增强,老年人也会选择一些有坡度的道路进行锻炼,这种情况在3类老人中都有发生。设计时,主路要以平地为主,保障日常出行的安全和舒适,在支路设计上,可以在合适的路段设计不同的坡度和长度,提供不同难度的散步道供老年人挑战,同时还要设置无障碍双层扶手,上层扶手高度控制在0.85\sim0.90\text{m},下层扶手高度控制在0.65\sim0.70\text{m}。

步行道应有效连接各功能空间,形成“点、线、面”的空间布局。“点”即供人休憩、观赏、交往的小型空间,“面”指的是场地较大的绿化及广场。由于老年人的体力运动具有疲劳极限(步行时间约为10\text{min},距离约为450\text{m})[10],“点”和“面”作为步行系统中可驻足的空间,可供老年人在散步途中停留休息。除体力疲劳会影响步行活动的积极性外,单一乏味的视觉体验也会造成疲劳感,而“点”和“面”的设计不仅丰富了步行路程中的空间环境,还能让老年人接触到其他正在活动的群体,环境和人群活动的变化提高了步行过程中的视觉丰富度和趣味性,有利于消除视觉疲劳,在心理层面上缩短了步行距离,帮助老年人在轻松愉悦的氛围中达到锻炼目的。

5.2打造功能复合化的活动空间

由于老年人身体机能逐渐衰退,他们对于外出活动的主动性会降低,设置多种功能舒适的活动空间,可以激发更多外出活动的欲望,从而吸引老年人进行多样化的活动。因此,从生理健康角度来看,空间功能的复合化能够吸引老年人参与不同类型和功效的活动,从而实现不同层次的健康促进。当老年人选择入住养老社区时,他们的社交活动范围可能会受到限制,较低的社交频率会导致各种情绪问题,而功能复合化的活动空间能够为老年人提供更多的社交机会,形成更为紧密的社交网络,营造浓厚的社区氛围,从而增强他们对养老社区的归属感和幸福感。不同自理能力的老年人对活动空间的需求不同,单一功能的空间很难满足各类群体的要求,在设计时就考虑到老年人活动特征的差异并将空间功能进行适配,体现出空间的包容性和公平性。

在设计策略方面,可以将步行空间尽可能与其他功能空间合理融合,一方面能够通过提高空间可达性充分调动活动积极性;另一方面,由于步行活动的门槛相对较低,不同年龄段和不同自理能力的老年人都能参与,因此步行空间通常承载着绝大部分的人流量,并能将其引至其他功能空间,从而提高空间活力。当场地空间尺度较大时,可以考虑将其划分成“主次空间”,主空间用于开展集体活动,如广场舞、体操等。并在其周围分割出若干个小尺度的次空间,用作休息、观赏、交流或者打太极拳、练剑等小规模的活动。老年人的社交活动空间是内聚而非疏离的[11],因此,主次空间之间不宜有明显的界线,可以通过植物、不同样式的铺装或者格栅等景观小品进行柔性分割,建立视觉联系。

5.3满足老年人对空间的差异化需求

老年人在活动偏好和空间选择上的差异很大程度上受行为能力的影响,随着身体机能的下降,户外活动类型从偏动态转为偏静态,活动范围也逐渐缩小。所以在园林景观的设计上要遵从无差别的原则,考虑不同群体之间的差异化需求,通过适老化设计使园林景观与个体需求相匹配。

介助型老人和介护型老人有着相似的活动特征和需求,他们的活动范围主要集中在住宅楼周围,因此,在针对介助型和介护型老人的户外景观适老化设计时,需重点把握就近原则。首先,要充分利用连接室内与室外的过渡空间,如半室外的走廊、架空空间、风雨连廊等。过渡空间在承担交通汇集功能的同时,能增加老年人的社交机会,还能在天气不佳的情况下保证老年人能接触自然。设计时宜突出过渡空间的社交和观赏功能,如放置棋牌桌和休息座椅,并且在视线范围内有景可赏。

介助型和介护型老人参与户外活动的方式以感受观赏为主,运动康复为辅,在设计上可以增强宅间绿地的景观感知体验。同时,不能忽略介助型和介护型老人的康体需求,此阶段他们身体机能康复的目的在于得到锻炼提升,因此设计重点在于康复性质的训练活动。可以在散步道上增加几处不同坡度的路段来提高步行难度,还可以放置符合介助和介护老人人体工学的锻炼器械,器械周围注意要预留出轮椅使用的无障碍空间。

自理型老人与介助和介护型老人的活动差异主要体现在自理型老人对健身锻炼活动的主动性和需求程度高,因此,康体空间的设计应考虑到自理型老人健身方式的多样性,提供不同强度的锻炼设施和适合不同人数规模的空间尺度。

养老社区普遍会设置康复器械,此类设备强度低,往往适合个人使用,难以形成更多互动,所以康体空间中除了配备康复器械外,还可设置一些需要多人配合、具有竞技性的活动,如乒乓球、台球、羽毛球等,丰富健身方式的同时,还能提高空间的社交属性。此类活动还兼具观赏性,在周围布置休息座椅能吸引更多老人参与。需要注意的是,不同强度的运动方式应分区设置,以免互相干扰或造成误伤。

6结语

本研究以杭州随园嘉树养老社区为例,分析了自理型、介助型和介护型老人的活动特征与园林之间的关联性,在此基础上总结出三大设计要点,为日后养老社区园林适老化设计提供了参考依据。同时,本研究也存在局限性,一是本次调研集中在夏季,对老年人全年的户外活动情况缺少全面的了解;二是本研究具有地域局限性,不同风情民俗地区下的老人对园林的需求存在差异,具体实践时需要对设计策略进行斟酌。

不同时代下的老年人会呈现不同的行为习惯,因此,园林的适老化是一项需要与时俱进的研究。本次研究的对象主要集中在20世纪20-60年代的群体,可以预见,未来人们对适老化设计又会提出新的要求,需要对这个领域不断进行探索。

常见问题(FAQ)

-

什么是“持续照料理念”下的养老社区?

- 持续照料理念(CCRC)是指为老年人提供长期、健全的养老服务,以应对他们不断下降的健康状况和自理能力。其核心是满足自理型、介助型、介护型等不同需求的老人,提供一站式、全方位的照料。

-

良渚随园嘉树社区老年人户外活动最主要的类型是什么?

- 根据行为观察数据,散步是随园嘉树社区老年人参与人数最多、覆盖人群最广的户外活动类型。它被认为是低成本且能同时带来健康和社交机会的运动方式。

-

在设计策略中,“多层次步行系统”应如何构建?

- 应采用环状放射式路网,主路(人流量大)宽度应不小于2\text{m}以满足轮椅通行;主路平坦安全,支路可设计不同坡度供自理型老人挑战锻炼,并配备无障碍双层扶手,形成“点、线、面”连接的系统,提升视觉丰富度。

-

如何通过景观设计满足介助型和介护型老人的差异化需求?

- 需遵循就近原则,将活动空间布置在住宅楼周围。重点利用风雨连廊等过渡空间增强社交和观赏功能;增强宅间绿地的景观感知体验;并在散步道上设置不同坡度、采用塑胶铺装,放置符合人体工学的康复器械,以满足其运动康复需求。

-

为什么休闲空间需要具备“遮阳挡雨”和“半私密性”的特点?

- 遮阳挡雨是必需的,尤其在夏季,以保障老年人长时间停留的舒适性。半私密性则能满足老年人既害怕孤独又希望拥有个人空间的心理需求,使他们能够退居不被打扰,同时适度接触公共环境获取信息,增强安全感。