石羊河中游红崖山示范区不同沙障类型沙丘造林优势树种选择研究

杨兵 (武威市石羊河林业总场,甘肃武威 733300)

摘要:通过对石羊河中游红崖山示范区不同沙障类型沙丘造林树种选择试验分析,结果表明,不同沙障类型中定植的树种以早生或超旱生灌木和小乔木为主,结构简单;成活率从高到低排列为玉米秸秆沙障>芨芨草沙障>土工袋沙障>尼龙网沙障沙丘造林长势最优树种为沙拐枣、其次为梭梭、霸王、沙木蓼、柽柳,沙冬青最差;不同沙障类型中树种在物种组成及生长指标方面存在差异;在0~20 cm 20-40 cm 40-80 cm 80~100cm土层范围内,梭梭和沙冬青的水分含量最高,分别为2.85%、2.72%;其次是沙拐枣、柽柳、沙木琴居中,分别为2.60%、2.43%、2.33%;霸王最低,为2.08%综上所述,不同类型的沙障植物结构简单,物种为灌木和小乔木,成活率为玉米秸秆>芨芨草>土工袋>尼龙网沙障平均盖度在不同沙障类型之间差异显著,土壤水分是梭梭和沙冬青最高,霸王最低。

关键词:石羊河流域;红崖山;沙丘造林;混交林;树种选择

为了科学造林、提高造林绿化质量,在造林过程中要充分尊重自然规律,因地制宜,科学规划,做到适地适树,调整树种结构,大力营造混交林。在树种选择上,以乔灌木树种合理配置,推进造林结构优化调整,增加树种多样性,筛选出适宜在沙丘上的造林树种,增强林分稳定性,确保造林成活率。起到保护生态环境、防风固沙、促进沙区经济发展、提高人民的生活质量的作用。

沙冬青(Ammopiptanthus mongolicus)为豆科、霸王(Sarcozygium xanthoxylon)为蒺藜科、沙拐枣(Calligonum mongolicunl)为蓼科、沙木蓼(Atraphaxis bracteata)为蓼科、梭梭(Haloxylon ammodendron)为藜科、柽柳(Tamarix chinensis)为柽柳科等,分布于内蒙古、甘肃、新疆、宁夏、青海等地,属于旱生或超旱生灌木或小乔木。在干旱缺水、土壤贫瘠和盐渍化严重的民勤地区进行混交造林,能涵养水源、保持水土和绿化环境,是理想的固沙、造林优良树种和典型的沙生植物,可阻挡风沙、减少盐碱沙尘对大气环境的污染,为石羊河流域优势树种选择和生态治理提供科学的理论依据。

前人主要对石羊河流域单株单科的树种进行沙丘造林,例如,杨巨海等探讨了石羊河下游干旱荒漠区生态公益林造林树种选择;高承兵研究了石羊河下游干旱荒漠区不同立地类型造林模式;廖空太研究了防风固沙林优化模式的树种选择及其配置;徐惠梅等开展了沙木蓼和杨柴治沙造林试验;乌日娜等回、樊文会等研究了沙木蓼蒸腾耗水特性及环境影响因子;郭跃等回研究了毛乌素沙地沙木蓼茎干液流规律。目前,对石羊河中游不同沙障类型优势树种的混交林沙丘造林试验研究较少。因此,为了更好地验证哪种植物抗害性最强,适合在未生长天然植被、严重缺水的沙丘上造林。本研究选择利用优势树种,科学合理地营造理想的混交林,探究不同沙障类型中栽植哪种植物最有利于固沙造林,以揭示混交造林对生态系统功能的稳定性及植被的演变规律的影响,旨在为科学保育研究区植物种群恢复和生态治理提供科学的理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

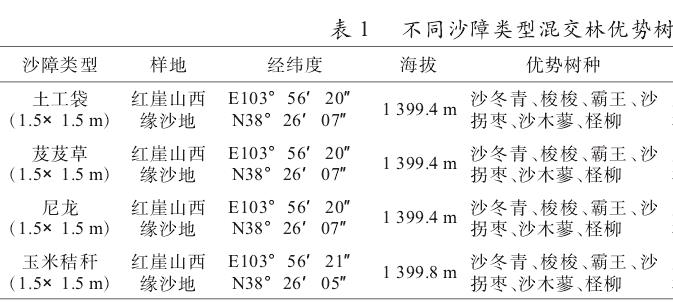

试验样地位于102°56′20″ E 38° 26' 07"N,在民勤县红崖山水库东侧的腾格里沙漠西缘,属石羊河流域的中游区域,海拔1399.4m,年均气温9.2℃,极端最高温度38.1℃,极端最低温度-28.8℃,≥10℃年积温为3248.8℃。年降水主要集中在7-9月,平均降水量111.0mm,年均蒸发量2.664.3mm,为平均降水量的23倍。无霜期167d,年日照时数3173.0h。全年风沙日数83d,年平均风速2.3m/s,最大风速23.0m/s。试验区以小乔木或早生灌木为主,其中,灌木有沙冬青、霸王、沙拐枣、沙木蓼;小乔木主要有梭梭、柽柳等典型的沙生植物。分别栽植在1.5m×1.5m的土工袋、芨芨草、尼龙网、玉米秸秆沙障中,土壤结构为风沙土,呈浅黄棕色,质地 0.25~0.35mm粗沙粒,土体结构松散,土壤有机质含量较低,不足0.10%,土质较差(见表1)。

1.2 苗木定植规格

梭梭、沙拐枣、霸王用一年生无病虫害的实生苗,苗高45cm以上,根系长25cm以上,地径0.5cm以上;沙木蓼选用二年生实生苗,苗高60cm以上,根系长25cm以上,地径0.5cm以上;沙冬青选用一年生营养袋苗,苗高20cm以上。

1.3 样地调查方法

造林年度时间为2017年,样地调查时间为2018-2019年的9-10月,土壤类型为沙土,调查地点为红崖山分场西缘沙地。在石羊河流域红崖山示范区域选择不同沙障类型地理位置相邻的4个样地。在调查地点设置 100m×100m的正方形样地,苗木定植采用行间混交随机排列方式,每行种植相同的树种,设置1.5m× 1.5 m 不同沙障类型的小样方,植株间距3.0m×3.0m,对不同的优势树种用常规的荒漠生态调查方法,调查树种、株数、成活率、冠幅、株高、新梢长度、覆盖度等指标,同时,用GPS 记录试验样地的经纬度和海拔。

1.4 土壤水分测定方法

采用烘干法测定土壤含水率。采用土钻取样的方法在 4个土层中进行取样,在不同沙障内分别钻取0~20cm、20~40 cm、40~80cm、80~100cm的样土,每个深度重复取样3次,随即称重密封,然后在试验室用110℃的恒温箱内烘干,各土层绝对含水率取平均值。

1.5 数据统计分析

统计分析采用SPSS数据处理软件,用邓肯检验法对不同沙障类型各统计指标的均值进行差异显著性检验,并进行 Excel绘图,线性回归均值分析。

2 结果与分析

2.1 降水与气温对不同植被生长的影响

由表2可知,2017年、2018年、2019年平均气温分别为8.8℃ 8.2℃、8.3℃,极端最高气温分别为40.5℃(7月12日)、40.2℃(7月17日)、39.5℃(7月26日),极端最低气温分别为-23.5℃(1月20日)、-25.0 °C (2月2日)、-21.5℃(1月31日)。通过3年各月降水量分析表明,2017年4月中旬定植的苗木,全年降水总量为95.4mm,小于多年平均降水111.0mm,日最大降水量13.1mm(7月27日),降水多集中在7月、8月、10月,分别为29.1mm、17.8 mm、14.4mm,9月仅有2.8mm,降水持续性较差,仅有8个月,限制了一年生草本植物种子的萌发,灌木层占有绝对优势。2018年降水总量为191.6mm,日最大降水量23.8mm(8月21日),降水多集中在7-9月,分别为20.2 mm 78.4 mm 35.3 mm, 4月份降水量较高,为16.4mm,全年降水超过年均降水111.0 mm;2019年降水总量为132.7mm,日最大降水量12.7mm(9月8日),降水多集中在5-9月,分别为30.1 mm 17.2 mm、13.3 mm、19.6 mm 25.7 mm,10月份降水量较高,为13.0mm。2018年降水最长有11个月,是一个特殊的年份,在一次足够长的降水过程中,可改善浅层土壤水分含量,能为2017年4月中旬定植的苗木渡过干旱季节补充大量水分,降水过后其根系既可吸收湿沙层中的水分,维护个体的成活与生长,又促进了湿沙层的形成和降水的深层渗入,有利于早生或超早生灌木或小乔木的生长发育。

2.2 不同沙障类型中优势树种成活率变化特征

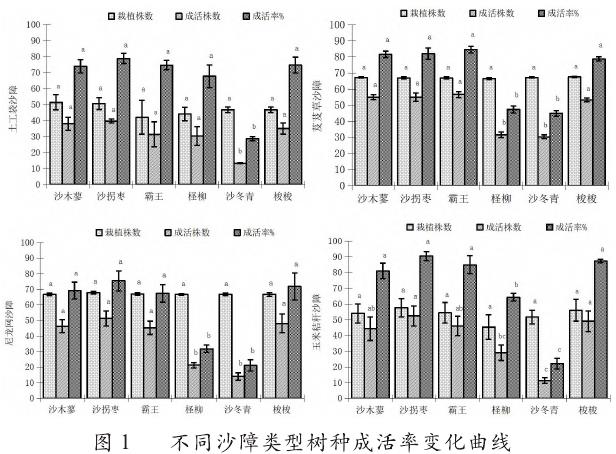

由图1可知,在土工袋沙障中沙拐枣成活率最高,为78.76%,沙冬青最低,为28.66%,由高到低排列为沙拐枣>梭梭>霸王>沙木蓼>柽柳>沙冬青;在芨芨草沙障中霸王成活率最高,为84.55%,沙冬青最低,为45.05%,由高到低排列为霸王>沙拐枣>沙木蓼>梭梭>柽柳>沙冬青;在玉米秸秆沙障中沙拐枣成活率最高,为90.36%,沙冬青最低,为22.11%,由高到低排列为沙拐枣>梭梭>霸王>沙木蓼>柽柳>沙冬青;在尼龙网沙障中沙拐枣成活率最高,为75.44%,沙冬青最低,为21.07%,由高到低排列为沙拐枣>梭梭>沙木蓼>霸王>柽柳>沙冬青。综上所述,成活率方面,玉米秸秆沙障>芨芨草沙障>土工袋沙障>尼龙网沙障。沙丘造林长势最优树种为沙拐枣,其次为梭梭、霸王、沙木蓼、柽柳、沙冬青。

2.3 不同沙障类型中树种的生长指标

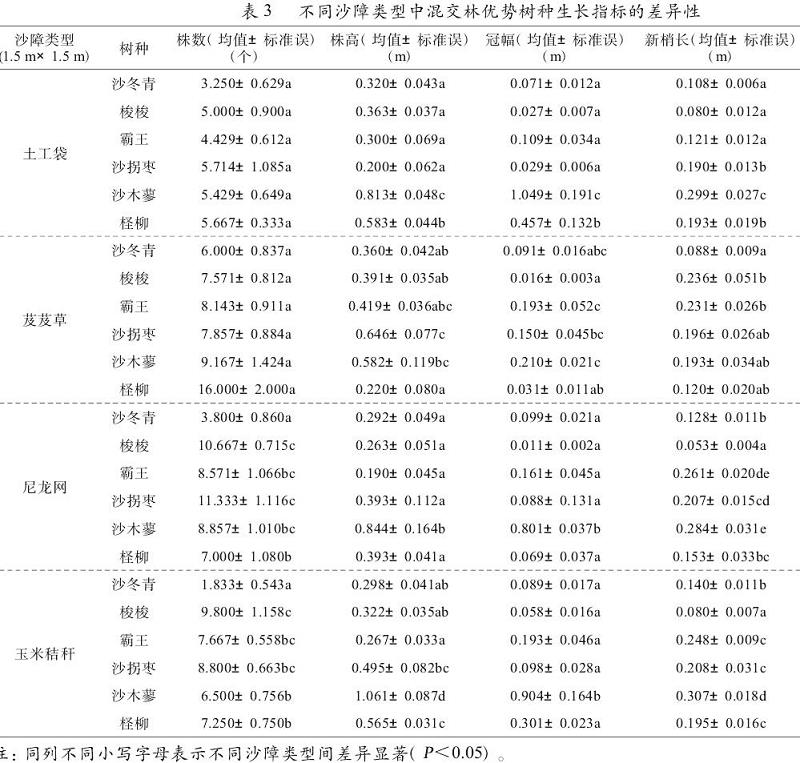

由表3可知,不同沙障类型树种株数、冠幅、株高、新梢长度、覆盖度等树种的生长指标均有显著差异 (P<0.05)。在4种不同沙障类型中 (1.5m×1.5m), 株数从多到少依次排列为尼龙网沙障>芨芨草沙障>玉米秸秆沙障>土工袋沙障,土工袋和芨芨草沙障内各植被之间差异不显著 (P>0.05),其余之间差异显著 (P<0.05);株高由大到小依次排列为玉米秸秆沙障>芨芨草沙障>土工袋沙障>尼龙网沙障,土工袋和尼龙网沙障内的沙冬青、梭梭、霸王之间差异不显著(P> 0.05),其余之间差异显著(P<0.05);冠幅由大到小依次排列为土工袋沙障>玉米秸秆沙障>尼龙网沙障>芨芨草沙障,土工袋、尼龙网和玉米秸秆沙障内的沙冬青、梭梭、霸王之间差异不显著 (P>0.05),其余之间差异显著 (P<0.05);新梢长从大到小依次排列为玉米秸秆沙障>尼龙网沙障>芨芨草沙障>土工袋沙障,土工袋中沙冬青和梭梭之间差异不显著 (P>0.05),其余之间差异显著(P<0.05);盖度由大到小依次排列为尼龙网沙障>玉米秸秆沙障>土工袋沙障>芨芨草沙障,在 4种不同的沙障类型之间差异显著( (P<0.05)。

2.4 不同沙障类型中树种土壤水分变化规律

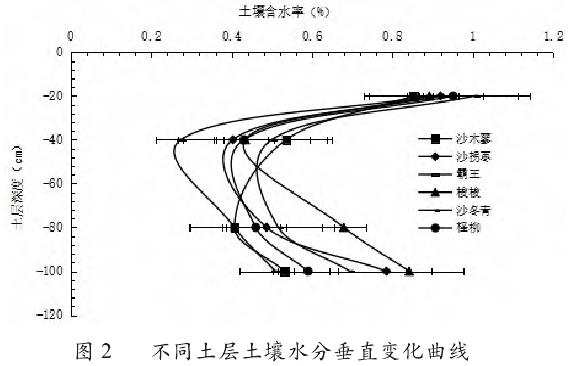

由图2可知,梭梭和沙冬青在4种不同沙障类型中,随着土层深度的增加,水分含量最高,分别为 2.85%、2.72%;其次是沙拐枣、柽柳、沙木蓼居中,分别为2.60%、2.43%、2.33%;霸王最低,为2.08%;由高到低排列为梭梭>沙冬青>沙拐枣>柽柳>沙木蓼>霸王。从不同土层深度来看,土壤水分变化差异明显,各树种均是表层深度0~20cm水分含量高,在20~40cm、40~80cm的土层中趋于稳定,80~100cm又逐渐增加;总的变化规律呈现出先升高、后降低、再升高的趋势。

3 结论与讨论

与廖空太、刘发民等的研 究结果相似;霸王排列居中,是一种超旱生的灌木,耐旱性强,不耐黏重的淤泥性或强烈的盐渍化土壤,生长与石质、砂砾质、沙质荒漠土壤生境类型有密切的关系;沙木蓼植物株高、冠幅、新梢长和盖度都高于其他树种,最适合在流动沙丘低地及半固定沙丘上造林;柽柳成活率较低,但对生境要求甚严,不适合在流动沙丘或沙地上造林,更适合在水分条件较好的河岸边或湿沙地造林;沙冬青植物在沙丘造林效果最差,虽然成活率与其他一些树种相近,由于新梢生长慢,表现为植株低矮、冠幅和盖度小,防风固沙效果较差,因此排序最后。由于地理位置或造林方法不同,在排序上也有一些误差,这说明在干旱荒漠区造林成败的关键因素是造林方法。综合上述,本研究结果与前人的研究结论基本一致。

试验区2017年4月中旬定植一年生幼苗沙拐枣、 梭梭、霸王、柽柳、沙冬青,二年生幼苗沙木蓼,立地条件相同的6种防风固沙优势树种为调查对象,定植前浇水1次(因漏沙地挖穴困难),定植后又浇水1次,6月底补浇1次,而后主要。