“风景旅游规划”课程思政教学设计:线上线下混合式一流课程实践

风景旅游规划课程思政教学设计与实践

王崑,陈鑫,丁晨旸,马珂馨,耿美云(东北农业大学园艺园林学院,黑龙江哈尔滨150030)

摘要

“风景旅游规划”是东北农业大学风景园林专业的必修课,也是黑龙江省第二批线上线下混合式一流课程。以“风景旅游规划”课程为对象,结合专业特色,基于教学内容体系,深挖各个单元思政元素,将思政教学有机融合于一流课程建设中,融合于“线上线下”混合式教学设计中,引导学生构建基于社会主义生态文明观的风景旅游规划系统思维,培养学生爱国精神、科学素养、创新意识。研究成果对于风景园林相关专业课程的思政建设具有一定借鉴与启发作用。

国以才立、政以才治、业以才兴。人才作为推动社会经济发展的战略性资源[1],如何培养高质量人才,走出“重智轻德育”误区显得十分重要。立德树人、铸魂育人,“课程思政”的教育理念,使各类课程与思想政治教育同向同行,将思政教育融入到各类专业课程中,引导学生专业能力与道德素养共同提升[2-4]。

关键词

风景旅游规划;课程思政;混合式教学;生态文明观;立德树人

目录

1 课程介绍

“风景旅游规划”是风景园林专业的核心课程之一,也可作为园林等相关专业的选修课。该课程是一门研究如何编制旅游发展规划及旅游区总体规划的专业课,实践性较强,具有风景园林与旅游管理专业交叉性质,在黑龙江省风景园林专业属于首次开设,在课程体系设置上具有一定创新意义。该课程于2021年完成学校课程思政建设,教学成果紧密结合农业大学特色,助力乡村振兴,以价值塑造、能力培养和知识传授为育人目标。既能培养学生景区(含乡村、休闲农业园区等)旅游规划设计能力,也激发学生的职业责任感、民族文化自信和“四创”精神。同时,学生也更深层次理解黑龙江的“四大精神”,并将之应用于黑龙江省景区旅游规划设计中,“五色教育”于潜移默化中实现。课程开展有利于促进具有创新意识、科学素养、家国情怀和职业责任感的新一代风景园林专业人才的培养,并于2021年获批黑龙江省线上线下混合式一流课程。

2 课程思政教学目标

“课程思政”包含专业课教学与思政教育两部分,教学目标也分为知识能力目标和思想政治教育目标。结合课程内容安排,分别制订课程理论学习和实验学习教学目标,并将专业教育与思政教育有机融合。

针对“风景旅游规划”课程理论教学而言,学生需掌握旅游区总体规划编制的理论、内容、主要环节规划要点,具有全面分析、评价旅游区开发条件、开发方向的能力,能够在旅游项目策划、旅游形象设计及市场营销等方面具有原创性。基于问题导向和目标导向,将社会主义生态文明建设、“两山理念”等内容融入其中,培养学生新时代生态文明观,以及规划师的工匠精神和职业责任感。

对于“风景旅游规划”课程实验教学,学生需掌握旅游区总体规划编制的主要环节、规划要点,旅游资源分类、评价、旅游环境容量量测技术要点,能够在景区规划实践中,全面分析、评价旅游区开发条件、开发方向及开发优势,并在旅游景点设计、项目策划、旅游线路规划等方面具有原创性。通过对实际案例中旅游资源调研,认识我国悠久历史文化以及壮美山河,培养学生文化自信以及爱国情怀;在具体旅游规划实践中,引导学生树立规范意识,培养学生科学精神。

知识能力目标和思政目标两者的结合,对教学效果提升具有较大促进作用。充分运用专业课堂优势,发挥教师“主力军”身份,将思政教育润物无声地融入风景旅游规划教学实践中,如盐入水,而不是“表面化”“硬融入”。

3 混合式教学设计及教学方法

3.1 混合式教学设计

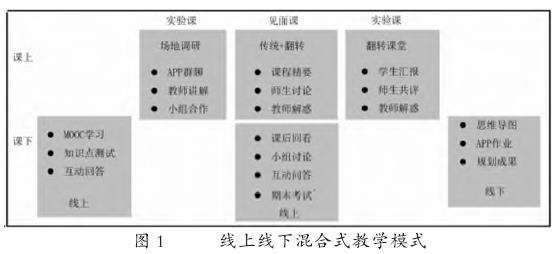

课程以学生学习为中心,做到线上线下、课上课下、思政元素密切融合,以达到课程在知识、能力和素质等3个方面的教学目标,如图1所示对本课程混合式教学模式说明。

课下进行线上MOOC学习,MOOC包括七章,52个知识点小视频。学生首先通过线上观看视频,完成线上理论学习、线上测试及互动讨论问答等。针对课程内容的重点和难点,设4次见面课,采取传统课程和翻转相结合的模式进行,学生还可以课后回看。

线上线下课堂———实验课8次共32学时,基于成果导向(OBE)理念,以学生的景区规划活动为主线,教师带领学生现场考查,采取案例式、探究式、问题式教学方法,学生自主探究、思考、讨论,课下完成规划分项作业。课堂注重发挥学生的主体作用,让学生在学习中探究、在探究中学习,培养学生实现理论知识和实践知识相融合、创新思维和计算机画图表现技能相融合的学习能力。实验课翻转课程、课下讨论、作业、互动问答等线上线下混合,全面提升学生的规划策划能力。

3.2 教学方法

3.2.1 理论教学。

以智慧树MOOC平台为基础,进行风景旅游资源分类、定性与定量评价的理论教学。思政融入科学方法及规范意识,以培养学生的科学思维,树立职业理想和职业道德。

3.2.2 案例教学。

引导学生通过乡村或农业园区现场调查进行旅游资源的区分和评价,在实际案例中深化对理论知识的掌握。思政融入学思结合,知行合一。

3.2.3 对分法。

在案例教学基础上,将课堂分为学生互动与教师点评,实现课堂翻转。引导学生灵活运用风景旅游资源分类知识,对前一堂课现场调查进行探讨和评价,深化对知识点的掌握,思政融入中华优秀传统文化及社会主义核心价值观。

3.2.4 任务式教学法。

根据各单元课程特征和各环节要点,确定不同类型的任务,以达到从浅入深,了解学生知识掌握情况,循序渐进明确成果产出,思政融入激发学生学习热情和职业责任感,坚定学生理想信念。

4 课程思政教学内容与实践

4.1 理论课程与思政融合

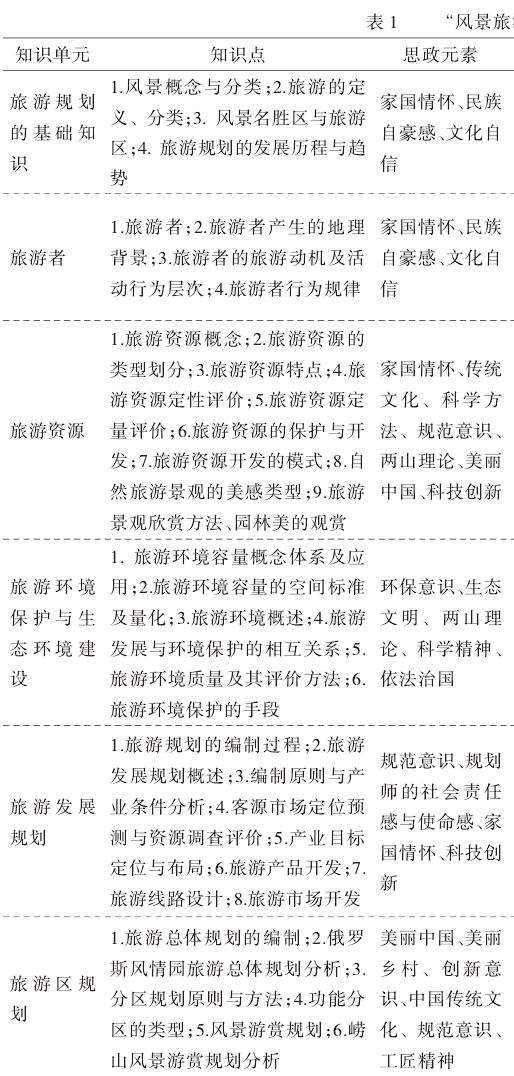

“风景旅游规划”课程已在智慧树平台上线8学期,累计选课人数9998人,累计选课学校68所,累计互动1.75万次(截至2022年9月24日)。结合自编讲义知识单元内容,挖掘出各单元思政元素,明确各个单元与之相对应的课程思政内涵(如表1所示)。

4.2 实验课程与思政融合

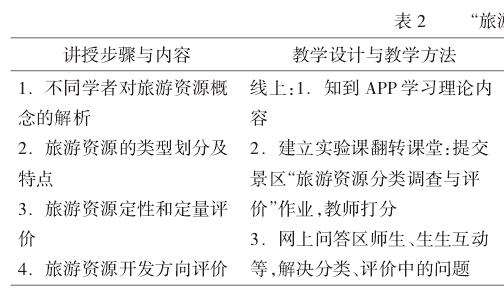

课程思政大多是通过隐性教育的传递方式实施[5],现以“风景(旅游)区旅游资源分类、调查与评价”实验为例,进行课程思政与实验教学结合研究。

4.2.1 教学整体设计思路。

在这个章节教学中,学生需要依据《旅游资源分类、调查与评价(GB/T18972-2017)》国家标准,结合所做的景区旅游总体规划进行应用。结合风景旅游资源的分类标准的变革,以旅游地发展沿革、社会功能转变和设计需求转变,引导学生思考风景旅游资源在社会主义生态发展中重要作用。通过对所选景区进行具体旅游资源的调查、分类与评价,使学生爱国情怀和民族文化自信得到强化;通过对国家标准规范的应用,使校园学生具有规范意识。这部分内容完成以及交流,使学生逐步树立规划师责任感,培养学生科学素养、掌握科学研究方法。

4.2.2 教学目标分析。

①知识与能力目标:本课程重点掌握旅游资源的概念,按照国家标准进行旅游资源调查、分类和评价;结合所选旅游区的旅游规划,要求学生掌握旅游资源的调查、分类和评价方法,绘制旅游资源等级评价图。②思想政治教育目标:旅游资源分为自然资源和人文资源两大类,调查、分类和评价中有机融入中国优秀传统文化、自然情怀、科学方法和规范意识。

4.2.3 教学过程。

基于教学设计思路,结合线上线下混合式教学,将教学过程设计主要分为三部分:讲授步骤与内容、教学设计与教学方法以及教学效果,具体教学过程如表2所示。

5 结束语

“风景旅游规划”具有风景园林与旅游管理专业交叉性质,是一门应用性极强的课程。本研究从理论教学到实践教学,从课前、课中到课后,从教学内容到教学方法,深入挖掘梳理该课程具有的思政元素,力求在每一阶段融入课程思政元素;课程促进思政教育的价值产出,将价值教育内化到学生思想中,体现在学生行动中。对本课程思政元素的资源融合,明确“生态文明”“两山理论”“文化自信”“家国情怀”“职业认同”“工匠精神”等思政教育理念是本课程的重点,并反复强化。

混合式教学将线上线下、课上课下、思政元素密切融合,润物无声地引导学生构建基于社会主义生态文明观的风景旅游规划系统思维,培养学生动手实践能力;培养学生运用科学发展观视角探索解决当前环境、资源建设问题的景观途径与方法,从而达到课程在知识、能力和素质等3方面的教学目标。

指出:“高校立身之本在于立德树人”[6-8]。对于课程思政建设的实施,高校应充分发挥课堂育人渠道,在知识传授中强调主流价值引领,教育教学全面渗透,让各个学科都体现出思政教育,培养出具备爱国精神、创新精神和专业知识的综合型优秀人才。