烟台未利用地宜耕评价模型研究

1评价指标的选取

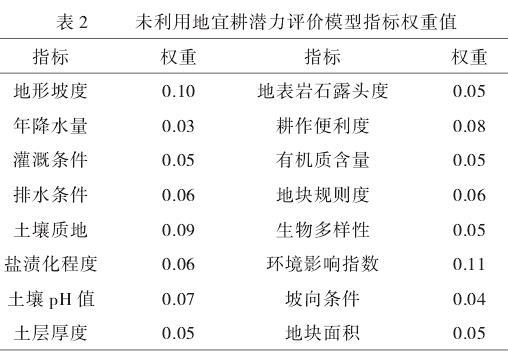

本研究选取烟台市最新年度国土变更调查成果数据库中未利用地图斑作为评价单元。整合了自然资源部的《耕地后备资源调查与评价技术规程(征求意见稿)》《土地质量地球化学评价规范》、农业农村部门的《耕地质量调查监测与评价办法》相关指标,并创新引入了地块规则度、环境影响指数、坡向条件、耕作便利度、地块面积5项指标,共计21项指标作为本项目的评价指标。

1.1整合指标情况

采用《耕地后备资源调查与评价技术规程(征求意见稿)》中的5项二元指标,分别是国土空间规划相关限制因素、土壤重金属污染状况、土源保障、≥10℃年积温、地下水埋深;整合自然资源部、农业农村部的有关宜耕评价的指标,选取了影响未利用地“宜耕”指标因子共计11项,分别为地形坡度、年降水量、灌溉条件、排水条件、土壤质地、盐渍化程度、土壤pH值、土层厚度、地表岩石露头度、有机质含量、生物多样性。

1.2创新指标情况

2023年的一号文件中拟定了土地归整和小田并大田的措施。土地归整是指对零散的小块土地进行重组,将原本分散的土地整合成为大块的土地,提高土地利用效率和农业生产效率[13-14]。小田并大田则是一种具体的土地整理方式,将零散的小田块合并成为一大田块,更有利于农民的管理和耕种。基于此,本研究引入了“环境影响指数指标”。考虑到未来机械化的生产模式,引入了“地块规则度”“地块面积”指标。本研究引入“坡向条件”,选择适宜农作物生长的方位,引入“耕作便利度”,以提高后期管护的长久性。

2评价指标的赋值

2.1整合指标赋值

本研究选取了21个与宜耕潜力相关的指标,其中5项二元指标(见表1)通过烟台市耕地后备资源评价数据库中获取属性进行赋值和评价,采用限制因子评价法,即在值域区间内保留,在区间外为不适宜耕作,进行剔除,以此来初步选取宜耕地块。

在二元评价的基础上,依据地形坡度、地块规则度、坡向条件、生物多样性、环境影响指数等16个有序指标对烟台市未利用地的宜耕潜力进行评价。利用耕地后备资源评价数据库资料,将与本次评价指标具有一致性的部分属性予以保留,如:年降水量、土壤质地、土层厚度,并按照本研究中的模型重新进行等级划分与赋值;利用耕地资源质量分类数据库资料,获取生物多样性指标、土层厚度;利用第三次全国国土调查数据库坡度图数据对地形坡度进行赋值;利用国土变更数据库中的河流、湖泊、坑塘以及沟渠、干渠等现状地类,获取评价单元至其的最短距离,以赋值灌溉条件、排水条件;将具有二维空间数值连续变化特征的数据,如土壤有机质含量、土壤pH值、盐渍化程度等,在进行空间探索确认满足正态分布后,可在ArcGIS中进行空间插值,进而给评价单元赋值[11-12]。

2.2创新指标赋值

本研究创新性提出如下的5项有序指标赋值。

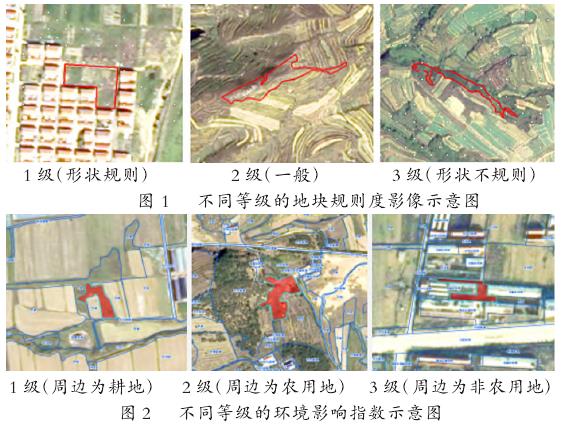

2.2.1地块规则度。

地块的形状规则度极大影响着农田设施和农机的生产效率,形状越规整的地块越有利于规模化作业。

地块规则度[15-16]的计算融入景观生态设计思想,通常用于城市规划和土地利用研究中。它可以帮助分析地块的形状特征,评估其规则度,并提供定量化的指标。地块规则度计算的常见方法包括:最小外接矩形法、圆度指数、方形度指数、紧凑度指数等,本研究结合未利用地图斑的特点,选取**圆度指数**进行评价。公式如下:

式(1)中,t为地块规则度;c为地块周长;s为地块面积。

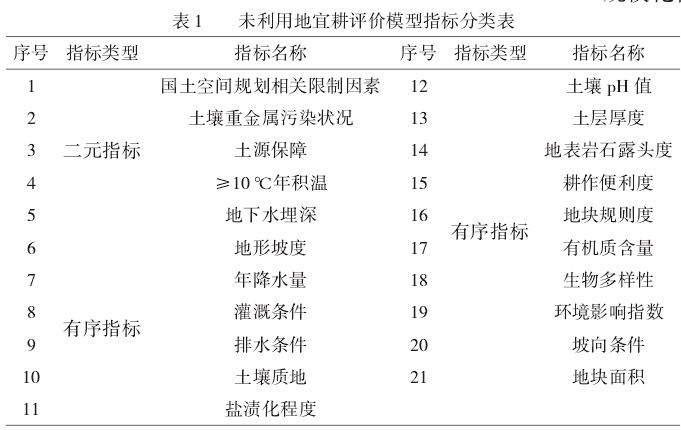

2.2.2环境影响指数。

耕地细碎化成为当前主要的土地问题之一,通常利用耕地连片度[17],即图斑与图斑的空间相连程度,运用空间相连性算法进行局部耕地连片度计算,但阈值对连片的影响性有待商榷,因此,本研究创新性引入环境影响指数。利用国土变更调查数据库中的地类图斑(DLTB),在ArcGIS平台中通过空间分析,确定未利用地周边地块(面积最大)的土地利用现状进行赋值,将其划分为“周边为耕地”“周边为农用地”“周边为非农用地”3个级别。

2.2.3坡向条件。

适合农作物生长的坡向取决于其所处的地理位置。研究区为北半球,**南坡向**更有利于农作物的光合作用和生长发育,有利于农作物的产量提高[18]。在ArcGIS平台中利用地形分析工具计算坡度,生成显示坡度的表面,并显示坡度,即数字高程模型(DEM)中从一个像元到另一个像元的高程变化率。并根据坡度分为1级(南向,坡向$\ge 113^{\circ}$且$< 248^{\circ}$),2级(北向,坡向$< 113^{\circ}$或$\ge 248^{\circ}$)。

2.2.4耕作便利度。

对于土地整理的项目后期管护尤为重要,研究表明,若距离村庄较远,农民管护的意愿不强,不利于耕地的稳定[19-20]。因此,引入耕作便利度指标。通过未利用地地块到农村居民点的距离进行量化。该数据以国土变更调查的城镇村等用地(20X)为基准,在ArcGIS软件平台利用空间分析中的邻域分析进行计算赋值。根据距离进行分级:1级(便利,$\le 50$m),2级(一般便利$50\sim 100$m),3级(不便捷,$\gt 100$m)。

2.2.5地块面积。

未利用地的**地块面积**对宜耕潜力的影响是非常显著的。在生产效率、规模经营以及农田生态平衡都起到重要作用。根据烟台市未利用地的地块面积,基于统计学原理,利用自然断点法,将其分为3个等级:1级(面积较大,$\ge 3600\text{m}^2$),2级(中等,$1200\sim 3600\text{m}^2$),3级($< 1200\text{m}^2$)。

3指标分级与权重赋值

对于选定的16项有序评价指标,参考《全国耕地后备资源调查评价技术方案》《农用地质量分等规范》等[4-5]国家方案以及利用自然断点法、区间分级法、回归分析等综合评估确定每项评价因子的分级标准。利用**德尔菲(Delphi)法**,在综合考虑了指标的重要性、影响程度、可行性等因素,确定了各项指标的权重。未利用地宜耕潜力评价模型各项指标权重详见表2。

根据表2未利用地宜耕潜力评价模型指标权重值与各项指标的分值,采用**加权求和法**确定未利用地宜耕潜力指数,计算公式为:

4结论

通过**限制因子法**评价,得知烟台市未利用地可用于复垦面积为12780.34hm2,通过对该地宜耕评价模型中有序指标的赋值,获得其宜耕潜力指数分值范围为65.5~97.8。以该范围为基准,结合其统计学规律,利用自然断点法将未利用地宜耕潜力指数分为4级,具体如下:1级指标:综合评分$\ge 90$,970个,面积共计932.61hm2;2级指标:综合评分$85\sim 90$,7038个,面积共计4738.16hm2;3级指标:综合评分$80\sim 85$,11837个,面积共计$5299.24\text{hm}^2$;4级指标:综合评分$< 80$,5659个,面积共计$1810.33\text{hm}^2$。

各级因素指标面积占比情况为:最高的为3级指标(较低适宜区域),面积占41.46%,其次为2级指标(较高适宜区域),面积占37.07%;然后为4级指标(低适宜区域),面积占14.16%;最小的是1级指标(高适宜区域),面积占7.30%。