河南理工大学教学探索:VR技术提升城市公园设计空间认知与方案推敲

摘要

杨扬1,李志刚2,王同文3,张运兴1*(河南理工大学建筑与艺术设计学院,河南焦作454000)

随着信息技术的快速发展,VR技术凭借其营造的沉浸式体验为风景园林行业所关注,为推动风景园林专业核心课程“风景园林规划与设计”的建设,需将二者有机融合。立足于VR技术与传统教学的融合,从教学模式构建,教学内容与VR技术的应用等3个方面开展教学探索,以期达到提高课程的教学效果,培养出适应社会需求的风景园林专业人才,服务行业发展。

关键词

VR技术;风景园林规划与设计;教学改革;教学模式;虚拟仿真

目录

VR技术在“风景园林规划与设计”课程中的应用研究

提出建设科技强国、网络强国、数字中国、智慧社会等发展目标,做出推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合等战略部署。信息化技术的快速发展为教育事业的改革带来了广阔空间。互联网、云计算、大数据等新技术已经广泛应用于风景园林领域。风景园林专业承担着营建“诗意栖居”人居环境的任务,要紧跟时代发展,创新教学方式,探索育人新模式。虚拟仿真技术融入“风景园林规划与设计”课程改革是一种趋势。VR技术具有虚拟世界、空间感的良好模拟以及交互操作等优点,可以极大简化风景园林领域存在的一些问题[1]。利用VR技术模拟园林真实环境,可以让体验者通过虚拟现实体验设备获得全方位的、浸入式的交互体验[2]。在教学中,有效利用技术再现理论环节难以理解的典型性场景和实践环节中因场地周边环境复杂而不能顺利展开教学的场地,学生也可以虚拟自己的设计方案继续深入推敲[3],这样可以提升学习兴趣和教学效率。现以“风景园林规划与设计课程Ⅱ”为例,分析目前教学现状,探索传统教学与VR技术的融合,尤其是疫情防控下如何利用虚拟技术和资源来配合线上教学,以期在知识点的融入、效果展示等方面更贴近当前学生的诉求。

1 课程现状

“风景园林规划与设计课程11”是风景园林专业的核心课程之一,具有很强的实践性。目前课堂教学存在尚待优化的内容和传统教学方法无法解决的问题,如基于抽象概念理论与二维图纸的教学很难帮助学生建立空间感[4],无论是教学效果还是培养学生的设计能力方面都具有一定的局限性。学生在规划设计过程中,尤其是在疫情防控下,对场地的空间认知存在不足。在教室内或线上,让学生理解所谓的空间围合、植物的空间建构等内容就成为了教学难点。课程教学目标想让学生获取空间体验感,但受制于疫情和多元化空间交互式体验和实训的缺乏,导致学生很难将自己的设计作品搭建完成。

2 VR教学模式构建

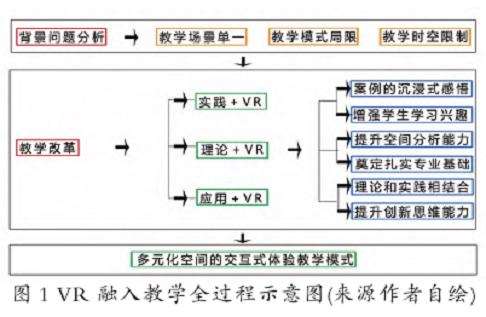

河南理工大学风景园林专业为五年制,开设了风景园林规划与设计系列课程群,其中“风景园林规划与设计Ⅱ”开设于三年级下学期,共112学时,以中尺度的城市公园设计为主要教学内容。为推动课程理论与设计实践有机融合,将VR技术与场地踏勘、项目解读、案例讲解、方案设计与汇报等教学大单元相结合,推动VR技术融入教学全过程(如图1)。在2016级、2017级和2018级学生(90人)进行了教学探索。

该教学模式通过VR技术呈现虚拟环境,让学生通过场景、地形、植物等的设计过程了解空间环境,预判游客行为和心理感受,最终完成整个VR的感知模拟。为了实现基于VR技术的实践—理论—应用相融合的多元化空间交互体验教学模式,将教学目标设定为:①提高学生的空间认知辨析能力,奠定扎实的理论基础;②增强学习兴趣,掌握实际项目的设计流程和设计方法,提高学生实践应用能力;③通过VR技术的应用,在设计方案的进程中,培养学生的计算机应用能力、写作及表达能力。

3 VR在教学中的应用

3.1 理论教学环节

风景园林设计要素、尺度和环境心理学等都是风景园林规划与设计教学中重要的基础理论知识。传统教学环节中,由于学生的空间想象能力较弱,很难通过老师的语言描述来感知这些内容。VR技术的介入增加了多元化空间的交互式体验,丰富了原有的教学方式,让学生通过自己的真实感受来理解空间差异,帮助学生理解并学习设计要素以及构建空间的方法,感受空间尺度、色调、铺装尺寸、材质质感等,为后续空间设计奠定扎实的基础。

传统教学环节中,教师会准备大量的案例来辅助教学。在该环节中,要求学生在平面图基础上将已有的设计还原为初始阶段的功能泡泡图,并通过比对图片了解整个方案生成过程,学习优秀城市公园设计案例的功能布局、流线安排、设计过程及方法等,但这种案例大多是二维以及三维空间设计,仅能运用图片,视频等方式进行展示。通过VR模拟案例,建立虚拟场景,借助VR眼镜,让学生身临其境,通过360°不同的视角来观看设计案例的细节。在虚拟现实中,学生在虚拟环境内部向外观察,而不是仅仅窥探显示器,他们沉浸其中,所以感受更真实[5]。学生借助VR技术获得更好的交互体验,可从中汲取养分释放到自己的设计中,从而提高自主学习兴趣。

3.2 实践应用环节

3.2.1 实地调研

调研是风景园林设计师开展工作的基础,也是风景园林专业学生设计的起点。实地调研可以让学生充分了解场地现状,需要学生详细记录现场情况,目前常用的手法为拍照、文字和图纸记录,这些方法虽然较全面地了解到场地现状,但是拍照记录数量、位置对应关系、记录规范程度等都可能会导致空间感受模糊、尺度感不准确等问题的存在。例如:课程中龙源湖公园实地基础调研,由于龙源湖公园是一处地形丰富、人员流动较大的区域,受制于视角、场地体量等限制,就会出现照片数量过多,与空间无法完全衔接等问题,导致调研与设计脱节,学生对空间的感知变弱,需要反复往返现场确认。利用VR全景图技术,可以使需要观看的场景数量远远小于平面照片的数量[6],再利用360°摄像机、3D扫描仪等设备,对空间进行三维扫描,学生可随时进行亲身体验,突破时间与空间的限制,让教学环节在不同的场景中展开。

3.2.2 方案推敲

在设计生成过程中,难度最大、耗时最久的莫过于方案推敲。方案推敲是学生思维最直接、最真实的记录和表现。在传统教学中,学生多采用草图和草模相结合的方式。草模虽能够发挥三维空间的优势,使学生能够进行全方位的观察和分析,但缺乏沉浸式的交互体验。比如龙源湖公园的入口广场空间,对于设计经验并不丰富的学生来讲,他们很可能立足于空间外来推敲方案,难以勾勒出建成后入口广场的尺度,以及与整个公园的空间关系、对位关系等。VR技术的介入,不仅能多角度实时展示实际场景,还能让学生可以走入自己的方案,多角度、多方位地观察方案的空间布局、比例尺度等细节,进而对方案分析、判断、抉择和优化。让设计更有落地性和可操作性。调整后的教学模式还能让学生以组为单位在虚拟空间中开展互相评价,有效地提高方案设计效率,实现师生、生生间的互动,以达到教学目标。

3.3.3 成果展示

成果展示是教学过程中最后一个重要环节。学生将各自的设计方案以直观形式呈现出来,目前成果多以图纸和PPT等形式来展示。这些只能展示固定角度、局部空间效果,无法准确表达公园中各个空间的连贯性。VR技术使参与的每个人都能在空间中自由徜徉,让整个设计效果都比以往更具真实性、科学性和准确性。VR改变了师生只能被动接受观看角度的局限性,从而能获取更多的展示信息。课程结束后,VR全景模型还可以邀请专家、老师和受众群体等通过云端开展作品评价,让评审人可置身于真实场景中体验设计,并进行深入交流,获得真实的反馈信息,实现互动。

4 课程教学改革成效

4.1 打破时空限制,激发了学生的学习兴趣

VR的介入,激发了学生们的求知欲望。学生们兴趣盎然地参与到每个教学环节,通过自己的设计创新和实操获取知识。融入VR技术的教学模式能打破时空限制,学生可以随时进行直观的分析比较,理解空间的特点与差异,畅游于自己设计的空间之中。VR的介入有效地调动了学生学习的积极性,碰撞出设计的火花,挖掘学生的潜力,激发学习的兴趣。

4.2 拓展教学应用场景,提升了课堂教学效果

在课程内容的改革过程中,将VR技术与多个教学环节交叉融合,建立了基于真实场景的虚拟空间,提高了学生参与教学的积极性。多元化的教学场景,让学生深刻地理解相对枯燥或者难理解的知识点,能更直观理解风景园林规划与设计的综合性及其复杂性,教学效果得到很大提升。

5 结语

风景园林专业在虚拟仿真技术的加持下得到很大的发展,与专业课程结合进行教学改革,最大的意义是改变了教学中单一化的教学场景,使那些学生难以理解的复杂场景通过VR技术得以身临其境,使得原本难以开展的教学环节能够顺利进行。本研究结合课程现状,从教学模式、教学内容,VR技术的运用等方面进行教学改革探讨,将VR技术运用于风景园林规划与设计的课程中,让学生参与到各个教学环节中,并能得到直观的教学体验,使学生对空间、场地、方案设计有了全面的沉浸式感悟和认识,实现实践-理论-应用的全过程闭环,提升学生的综合设计实操能力,从而培养适应市场需求的风景园林专业人才。