竹材在乡村景观中的低技术转换与升级应用

摘要:乡村景观的改造与提升是近年来的关注焦点。竹材作为一种快速生长、可再生的植物材料,在乡村景观的营建中具有很大的潜力。本研究介绍了竹材的基本性能与应用优势,分析了竹材加工的低技术转换与升级的主要方式和现实意义,通过设计案例的分析,梳理了竹材在乡村景观中应用的多种类型,总结了竹材在乡村景观中低技术转换与升级的主要路径。

关键词:竹材,乡村景观,低技术转换,结构用材,装置艺术

1 竹材的应用价值

竹材是一种可持续利用的材料,在数千年的文化发展中,作为主要的建造材料之一有着悠久的历史。竹材生长快速、成本较低,使用竹材可以降低对森林的砍伐和生态的破坏。竹材质轻、易加工,具有较好的强度、韧性和耐磨性能。此外,竹材在亚洲地区的文化中具有丰富的文化内涵和象征意义,竹材的应用可以体现、传承和弘扬传统文化。我国有着丰富的竹类植物资源,有效地开发和利用竹材资源,在降低建造成本、维护生态平衡、发扬传统文化方面有积极的意义。

2 竹材加工的低技术转换与升级

低技术指的是工业革命前的传统手工技术[1]。低技术工艺是依靠基本的手段、简单的工艺、传统的机器设备进行制作和加工的技术,这种工艺主要依赖的是匠人的手工技艺和经验。与高技术相反,低技术加工的技术含量较低、加工方式易于模仿、灵活性强,且所需的设备和投资较少,对成本的投入要求也较低。当前,在一些经济条件相对落后、技术水平相对较低的地区,低技术的加工方式仍被广泛使用。由于加工方式简单,低技术也具有能耗低、排放少甚至零排放的特点。因此,低技术这种人类早期的智慧在科技发达的今天仍有继承和发扬的积极意义,在乡村景观的营建中,利用低技术的手段体现的是对自然的回归与传统的向往。

低技术的转换与升级指通过创新设计手段、技术的提高等来提升产品的质量和附加值,以适应市场的变化和挑战,获取更广阔、更长远的发展空间。美丽乡村建设的目标要求走可持续发展道路,使生态设计理念成为一种乡村景观设计必然遵循的趋势,竹材也凭借着其出色的设计表现力和物理性能,积极回应乡村景观建设中的多方面需求。

竹材的传统加工过程不涉及复杂的技术,较容易实施。加工的对象为原竹材料,即原生竹材经过简单加工后可直接用于建造使用的材料[2]。首先需要分裁原竹,经过砍、锯、剖、切、削等机械式加工,将原竹加工成竹竿、竹筒、竹条、竹片、竹篾等构造单元。其次,还可以对竹竿、竹片等进行火烤、卷节、弯曲等塑形加工,配合开槽、打穴、钻孔等工艺,以用于各种复杂造型的装配。随后是竹材单元的组合,结合捆绑、榫卯、穿斗、拼接、编织、钉接、钢构连接等方法进行单元的组装,用于各种营造活动。

现代景观营造中对于竹材及其结构的要求远比传统竹构营建活动复杂得多,应用场景包含不同功能、不同尺度和规模的公共空间,对空间的造型、高度和跨度等都有更高需求。面对现代景观营造活动复杂多样的变化,在竹材加工的低技术转换与升级中,以传统手法为基础又升级出了新的建构方法。如为了增强竹材的支撑力,可在竹子端部灌注水泥并置入钢片;或者将竹竿捆绑成束、成组,作为梁柱构件来使用。用蒸汽炉结合钢格栅弯曲竹条可将其塑造成理想的形状。在传统搭接方法上配合螺栓、套筒、槽口等连接方式,可使其结构更加稳固。

竹材的低技术转换与升级有2个层面的意义。一是低物耗、高效益。原竹材料的利用价值极高,其可利用部位包括竹竿、竹枝、竹根等,可最大化开发其使用价值,将材料的浪费降至最低。二是低能耗、低污染。随着科技的发展,竹材的加工技术不断地得到优化与完善。原竹的加工方式除了依靠传统手工工具或机器以外,也引入了先进的设备和技术对竹材进行分裁、塑形及组合,使竹材的加工更加精细化、标准化,可以广泛应用于建筑、室内及家具等领域,其利用率和附加值也大幅提升。竹材加工过程中能源消耗较低、产生的污染物排放少。废弃物如竹屑、竹粉等可通过资源化利用技术转化为肥料和生物质能源等,实现无害化处理。同时,竹材建构的结构设计也不断创新,使得竹材在乡村景观中的应用更加多样化。

3 竹材在乡村景观中的应用

竹材可广泛地应用在建筑小品、景观构筑物、防护设施、装置艺术等设计中。

3.1 建筑小品

建筑小品集观赏性、实用性和艺术性于一体,与景观中的自然环境情景交融、密切结合,支持人在环境中的主要行为与活动。竹建筑的历史由来已久,西南地区少数民族自古以来就以竹木为材建造“干栏式”建筑,傣族的竹楼便是其中的典型。在竹资源丰富的缅甸、柬埔寨、印尼等东南亚国家,竹建筑也有悠久的历史。传统竹建筑由于原竹的加工、防腐等技术手段有较大的局限性,建筑的使用寿命有限。近年来竹材的加工工艺与竹建筑的施工水平逐渐提高,涌现出不少新颖的竹建筑作品。竹材在竹建筑中既可作为结构用材,也可作为装饰用材。

3.1.1 结构用材

东南亚地区如泰国、缅甸、越南等都是盛产竹子的国家,自古以来就有建造竹建筑的传统,尤其是当地传统民居主要用竹材作建材。东南亚地区的气候湿润、雨量充沛且阳光充足,为了应对当地气候条件,竹构建筑经常采用高脚屋的形式,即底部架空的形式,防止雨水入侵以及野兽虫害;结合开敞通透的空间形式便于通风;屋顶为坡屋顶,利于快速排水和遮阳隔热。传统竹构建筑的形式与材料的性能完美结合,是民间集体生态智慧的体现。

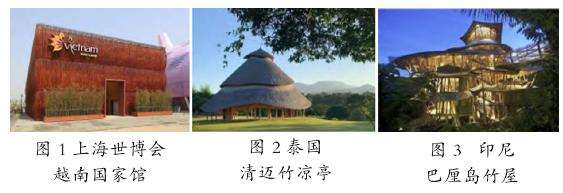

东南亚地区的现代竹构建筑以传承传统竹构建筑的建造方法为基础,结合多元文化的因素以及多样的功能需求,发展成独具一格的竹构建筑类型。著名竹材建筑师武重义先生设计的上海世博会越南国家馆就以竹子为主要建材(图1),除竹制的波浪形外墙、细竹条排列组合的内墙以外,最瞩目的要数场馆内部竹条构成的巨大连续拱券结构。拱券结构用竹束的形式增加支撑强度和建筑跨度,且与室内的展示功能完美融合,既产生出强烈的视觉冲击力,又展示了材料的韧性之美。泰国清迈“竹凉亭”一改平常横平竖直的做法,造型模仿周围起伏的丘陵山脉,三层屋顶呈伞状形式打开,边缘以自然曲线收尾(图2)。

其流畅的造型和稳固的结构兼具实用与观赏价值,与周围的风景和谐共融,浑然天成。为确保耐久性与安全性,“竹凉亭”的支撑结构和屋顶檩条、龙骨等采用的是经年竹材,且经过硼酸、硼砂处理过后再进行施工,避免被腐蚀或被白蚁为害。印尼巴厘岛绿色村庄的“竹屋”,整个建筑的地面、墙体、楼板、楼梯甚至包括室内家具都是由竹材建造而成(图3)。

建筑坐落在斜坡之上,拥有极佳的视野和风景;上下共6层,酷似叶片的有机造型与竹材的自然生动相得益彰。竹屋所用竹材都是经过精心筛选,并进行硼酸溶液和耐腐蚀性涂层工艺处理,使竹屋经久耐用且不受虫害。竹屋的四层入口处还建了一处长达15m的竹隧道,其弯曲工艺制作技术也为业内称奇。

3.1.2 装饰用材

竹材不仅具有天然质朴的色彩、质感和纹理特征,还具有吸声降噪的功能特点。竹材也是一种常见的界面装饰用材,通过对竹材的排列组合、竹编等进行创作[3],可以营造出舒适、安静、淡雅的空间氛围。王澍主张建造活动应该向传统学习,不仅提倡学习其建造观念,更应该学习其生态的生活方式,使建造活动恢复到一种自然演变的状态。

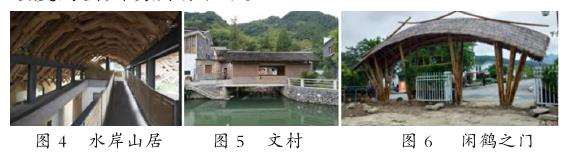

王澍的设计作品将传统营造技艺与现代建造技术相结合,并常常选择乡土材料作为表现载体,以表达建筑的地域性特征。乡土材料是会呼吸的材料,容易与自然环境产生和谐之感,乡土材料的大量应用已成为王澍作品的主要特征。竹材也同土、木、砖、石、瓦等一起被频繁应用于其作品之中。杭州水岸山居的局部在生土建造的立面上用竹材进行装饰,竹材也以拼接、编织等方式应用于客房吊顶、墙面装饰、室内家具以及贯穿整个建筑的廊道护栏等细节之中(图4)。

质朴的材料与常规的工艺演绎出丰富的质感变化,材料的原始感与建筑的自然风格完美融合。富阳文村的改造项目也采用了类似的手法,新乡村民居仿佛从老村落中自然生长出来的一般,其中乡土材料的运用可谓功不可没。杭灰石、斩假石、夯土墙等材料建造的民居建筑立面,用拼接的竹片材料制作局部的墙面装饰和护栏主材。水上廊桥是进入村庄的必经之路,也是村民休息纳凉的一处停留空间,内外立面全部采用拼接竹材,亲切的质感使这里成为村民最爱的公共场所(图5)。

3.2 景观构筑物

竹材也常被用来建造竹门楼、竹廊、竹休息亭等景观构筑物。福建永安霞鹤村的特色竹门楼“闲鹤之门”的建造采用直径8cm左右的竹子作为立柱以及屋顶的龙骨,结合芦苇帘等其他材料制作完成(图6)。竹门楼运用了部分烤弯竹子的工艺,需要技术娴熟的工匠师傅进行纯手工操作完成。广东佛山长岐球场的竹廊是一处为村民和游客遮风避雨而设计的休息场所。设计将竹材的韧性与长岐村的竹编工艺相结合,由几个连接在一起的伞状悬挑结构建成。悬挑支撑结构与编织而成的“伞”的覆盖面形成双向曲面,结构表皮一体化,尽显结构和技术之美(图7)。该设计在建造过程中更是调动当地工匠和村民共同参与项目的建造,全过程地激发了乡村的活力。

3.3 防护设施

竹篱是一种景观中常见的隔断、围合、划分空间的防护设施。竹篱在中国传统私家园林中十分常见,常常应用在园林道路、绿化的边缘,是区分空间的重要手段,同时自身也具有较好的观赏性。从苏州留园、怡园、耦园等传统私家园林中现存竹篱形式可见,中式竹篱以编篱的形式为主,以网纹图案、波浪形顶部收边最为常见,且形式与制作工艺从古至今没有太多变化。

日式竹篱通过园林造景的方式将自身提升为一门独特的工艺,不仅讲究美观,其样式做法更是丰富多样,每一种竹篱的造型特点、使用形式、材料选择、应用特征、制作方法等方面均已发展成熟。日式竹篱大致可分成以遮蔽视线为目的的“遮蔽型”和区隔庭院的“穿透型”两大类[4]。以这两者其中之一为原型并加以适当变化之后,形成种类繁多的竹篱类型。除了最为典型的建仁寺篱以外(图8),遮蔽型竹篱还有清水篱、大津篱、竹穗篱、桂篱等变化形式;穿透型竹篱以四目篱为代表,衍生出光悦篱、龙安寺篱、金阁寺篱、矢来篱等多种类型。日式竹篱使用的竹材种类也很多,刚竹、川竹、孟宗竹、乌竹等都是常见的竹材原料。并且践行“物尽其用”的环保意识[5],不光是竹竿部分,竹穗也可以作为竹篱的主要用材。竹穗即竹枝及其末端部分,常常因为使用价值不高而被忽视,甚至被丢弃。竹穗篱(图9)、蓑篱等就是主要以绑成束的竹穗编织而成的竹篱形式。细密的竹穗通过均匀地排布、捆绑固定,形成竹穗篱自然质朴且荒凉的独特气质,其工艺和美学效果令人惊叹。另外,为了延长使用寿命,日式竹篱在选材上非常讲究,以选用竹龄为3~4年的竹子为最佳,且在每年10-11月进行采伐,以免遭虫蛀;同时在建造方面,通常结合底部抬高、铺设差石、将竹篱建在石砌矮墙上以及加盖遮檐篷等做法来防雨防腐。

3.4 装置艺术

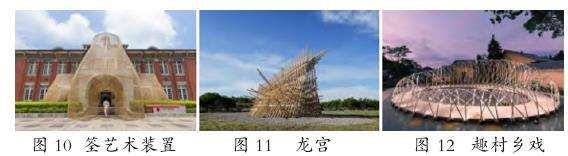

竹材也是装置艺术创作者钟爱的材料之一。台湾省艺术家范承宗擅长竹工艺设计,致力于以创作继承传统。其受邀为台北市当代艺术馆创作的“筌艺术装置”(图10),以台湾省古老的捕鱼工具“鱼筌”为灵感,用竹片和藤为主材手工制作完成,以编织和绳结为主要制作工艺。这件通透的临时艺术装置形成了台北当代艺术馆的正门,与建筑的实体门廊形成有趣的虚实对比。在这件巨大的装置中,往来的人潮替代了水中的鱼类,使人重新思考人与环境的关系。范承宗创作的“龙宫”同样以竹材为主材(图11),配合绳结、钉接等连接方式,将诸多海洋生物的形态特征进行融合,创作出造型独特且极富仪式感的艺术装置。

在江西万安县夏木塘村举办的第三届国际高校建造节中,同济大学团队以“趣村”为主题创作了“趣村乡戏”室外小剧场(图12),以激发乡村活力。利用竹材的抗弯性能,竹片两端采用活动铰接固定,形成弯曲的剧场空间。结合声光控制系统、太阳能地灯与雾喷装置,营造出变幻莫测的舞台效果。同时在设计与施工过程中,将传统竹材加工技艺与参数化设计相结合,使设计与加工更加准确与便利。

4 结语

传统竹建筑、竹工艺经历漫长的演化,其对于材料性能的把控与加工的技艺已十分成熟。在乡村景观的设计营建中,竹材与传统竹构工艺可谓历久弥新。因此,博采众长、从古今中外的传统经验中汲取智慧是十分必要的,传统工艺就是通过这样的途径得以传承。其次,竹材在乡村景观中进行低技术转换与升级需要深入研究竹材的特性,加强竹材加工技术的研发,利用竹材的柔韧性和可塑性,在考虑新功能、新价值取向的基础上,结合现代设计理念创造出新颖、实用、美观的竹材结构,以适应不同环境的需求。

积极研究竹材与其他材料的组合使用方式,拓展竹材的应用领域。另外,加强与相关企业、科研机构以及高校之间的合作,不断创新竹结构的工艺;结合数字化、参数化设计手段,提高设计与施工的效率与准确度,共同研发和推广竹材在乡村景观中的应用。同时,政府方面可制定相关政策,支持竹材在乡村景观中的应用与推广。可针对当地居民开展竹材加工和乡建方面的培训,提高他们的技能和创意水平,鼓励当地居民参与竹材的加工与乡村景观营建活动,提高居民的参与性与归属感。

通过以上策略的实施,可以促进竹材在乡村景观中的低技术转换与升级,提升乡村景观的实用性、观赏性和生态性,推动当地文化的传承与经济的发展。