乡村生态振兴研究进展(2020-2024):CiteSpace可视化分析

基于CiteSpace对中国近5年乡村生态振兴研究进展

冯浩彬(浙江农林大学马克思主义学院,浙江杭州310000)

摘要:借助CiteSpace软件对近5年乡村生态振兴研究进行可视化分析,探究其发展的历史脉络。研究发现,在党的十九大后,乡村生态振兴研究成果增长迅速,共有9个重要的研究关键词,可归纳为乡村生态振兴的内涵与本质、存在的问题与困境、对策及推进路径等三大聚类群组;研究热点呈现多元化趋势,主要有生态扶贫、三生空间、共同富裕、生态补偿等。为进一步促进我国乡村生态振兴的研究,后续应注重多学科交叉融合发展,构建多渠道、深层次的研究体系,并结合国家相关政策展开深入分析。关键词:乡村生态振兴;可视化分析;研究评述

生态振兴是乡村振兴的有力抓手和重要支撑,对建设“美丽乡村”和实现“人与自然和谐共生”的现代化国家起着举足轻重的作用。当前,中国对乡村生态振兴的研究虽多,但鲜有学者从总体上进行梳理与分析。笔者借助CiteSpace软件,对CNKI数据库中收录的670篇有关乡村生态振兴核心期刊进行可视化分析,以期把握当前该研究领域的热点前沿,并为今后乡村生态振兴的研究提供一定参考。

1数据来源及研究方法

1.1数据来源

选取CNKI数据库中2020年4月6日-2024年4月6日的核心期刊为数据来源,共得到乡村生态振兴研究相关文献1103篇。为保证数据来源的有效性及数据结果的准确性,进行二次筛选,手动删除约稿、卷首语、会议综述等无用数据信息,最终获得670篇高质量的相关领域文献作为研究样本。

1.2研究方法

本研究借助CiteSpace(版本号为6.3.R1)可视化软件对样本数据进行分析。首先,初步统计处理获取的相关样本数据,分析近5年乡村生态振兴研究的发文量情况;其次,使用CiteSpace软件中的网络共现功能,系统分析近5年乡村生态振兴研究的作者与机构合作状况,识别出近5年乡村生态振兴研究的核心力量;再次,利用CiteSpace软件中的关键词共现以及聚类算法,可视化呈现出近5年乡村生态振兴研究的主题谱系,把握其研究的主体脉络线索。最后,借助CiteSpace软件中的关键词突现功能识别出近5年乡村生态振兴研究的前沿热点。

2结果与分析

2.1发文量及作者、机构分析

2.1.1年度发文量分析。

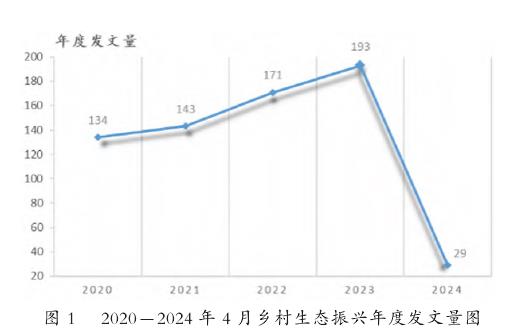

在党的十九大提出了乡村振兴这一宏大的时代命题后,学术界又进一步从生态振兴、绿色发展、生态文明等更加具化、细化的方面对其展开研究。由图1可知,2020-2023年乡村生态振兴研究的发文量稳步提升,且2024年仅第一季度就已经有29篇文章。可见,当前乡村生态振兴的研究热度依然较高,加之党的二十大又指出中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,可以预测未来较长时间内该研究领域仍然是热点。

2.1.2发文作者分析。

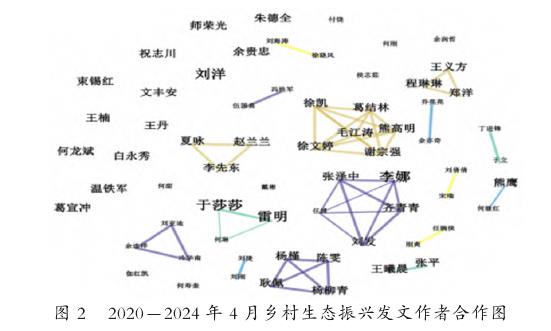

为了明晰发文作者之间的合作情况,利用CiteSpace软件的作者合作功能,可得到图2发文作者合作图。结果显示,节点数为149,连线数为58,网络共现密度为0.0053,表明该研究领域合作呈现出“大分散,小集中”特征。同时,相较于其他研究人员单打独斗零散的研究,李娜、徐文婷、于莎莎、杨柳青等学者具有小规模的合作团队,是该研究领域的中坚力量。

2.1.3发文机构分析。

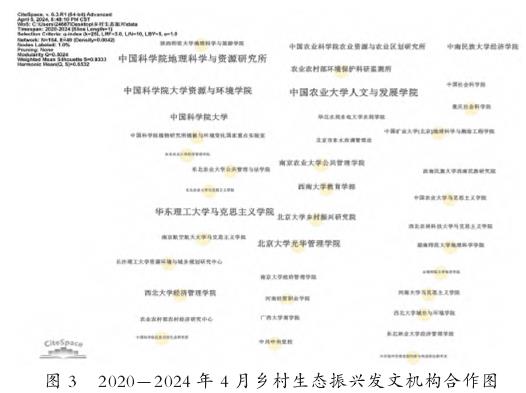

发文机构合作图呈现了近5年乡村生态振兴研究机构之间的合作情况。由图3可知,涉及该领域的研究机构有154个,它们的连线有59条,密度是0.0042。发文超过4篇的机构有华东理工大学马克思主义学院、中国农业大学人文与发展学院、北京大学光华管理学院、中国科学院大学、中国科学院大学资源与环境学院、中国科学院地理科学与资源研究所。就发文总量而言,中国科学院已经遥遥领先于其他研究机构,从侧面也说明了该研究领域的组织类别虽多,但大多是分散研究,未形成强有力的合作关系,不利于该研究领域的快速发展。就发文总量而言,中国科学院已经遥遥领先于其他研究机构,从侧面也说明了该研究领域的组织类别虽多,但大多是分散研究,未形成强有力的合作关系,不利于该研究领域的快速发展。

2.2研究热点主题分析

2.2.1关键词共现分析。

由图4可知,近5年乡村振兴研究的670篇有效文献关键词共现的节点数量N为247,连接数量E为350,密度为0.0115。再以中心性为标准对关键词进行深层次分析,并展示其中心性前15的关键词。

由表1可知,关键词中心性超过0.1的有乡村振兴(1.41)、绿色发展(0.21)、生态文明(0.16)、共同富裕(0.13)、城乡融合(0.12)、乡村旅游(0.1)和生态振兴(0.1)7个。这些关键词作为共现图谱的重要节点,与周围的其他关键词节点相结合,共同构成了近5年乡村生态振兴的重要主题。观察可知,部分关键词的频次虽然较低,但其中心性却较高,这表明当前学者们从这些方面研究较少,而这些关键词也尤为重要,是未来乡村生态振兴研究的重要关注点。

2.2.2关键词聚类分析。

由图5可知,近5年乡村生态振兴研究方向的关键词聚类分析Q值为0.5024,S值为0.9333,且Q>0.5,S>0.7,说明该聚类的结构较显著、聚类的结果令人信服。关键词聚类图谱显示出9个重要聚类,分别是#0乡村振兴、#1乡村旅游、#2生态文明、#3脱贫攻坚、#4城乡融合、#5乡村治理、#6绿色发展、#7乡村、#8环境治理。

根据相关文献并结合乡村生态振兴聚类图,可将近5年乡村生态振兴研究的热点归纳为以下几点:

一是乡村生态振兴的内涵与本质。杨世伟[1]认为,美丽乡村是人与自然和谐共生的空间载体及复合型生态系统,“绿色”是美丽乡村的标志性颜色与固有本色,绿色发展是乡村生态振兴的本质内容。落志筠[2]指出,乡村生态振兴的本质就是合理利用乡村固有的生态环境资源,处理好生态效益与经济增值的关系,落实好绿水青山就是金山银山的理念,实现“百姓富裕”与“良好生态环境”的统一。颜奇英等[3]指出,乡村生态振兴的核心命题是如何平衡乡村生态价值与经济价值,如何处理好人与自然关系发展不平衡的矛盾问题,其实质就是改变牺牲环境的错误发展理念,并协调好生态保护与经济发展,实现人与自然和谐共生。

二是乡村生态振兴存在的问题与困境。曹立等[4]认为,乡村生态振兴的参与主体虽然呈现多元化的趋势,但这种“多元主体”存在集体认同以及主体协同的困境,难以实现真正意义上的共建共治共享;对生态产品的价值认识还在不断深化,并没有形成合理的、系统的评价标准及评估方法,难以识别生态真实价值;在生产转化方面,基本上都是政府主导,面临着顶层设计、产业规模和生态产业利益联结等诸多方面转化困难的窘境;乡村生态文化在外来功利主义的工业化生产方式以及现代化生活方式的双重影响下,使得广大乡村村民失去了对“天人合一”等传统生态文化思想的传承。许胜晴[5]认为,在乡村产业生态化的发展中存在经济激励措施不足、发展治理机制不健全,以及工业污染的救济机制不完善等问题。段晓亮等[6]认为,当前农村生态环境治理存在农村企业和农民等治理主体生态意识淡薄,农村生态环境的治理制度很不完善,缺乏具体执行标准,并未从根本上扭转粗放型的农业经济发展方式等诸多问题。

三是乡村生态振兴的对策及推进路径。杨世伟[1]分别从微观、中观、宏观3个层面对乡村生态振兴的实践路径进行分析,认为从微观上要着力推进乡村农业的绿色发展,统筹综合“治理农村突出环境问题”与“人居环境持续改善”,加强“乡村绿色”治理体系及治理能力建设;从中观上要发挥科技的引领作用,强化其在“乡村绿色发展”中的基础支撑作用,利用好绿色金融机构,开发相应的绿色金融产品及服务方式,做到精准支持“乡村绿色发展”、基于绿色发展理念科学规划“乡村绿色发展”的空间设计;从宏观上要完善“乡村绿色发展”的法律及政策,构建“乡村绿色发展”的生态补偿机制,制定并落实“乡村绿色发展”的管理机制。颜奇英和等[3]认为,“统筹协调”是全面推进乡村生态振兴的应然之策,主张在人民群众中根植生态环保理念,加强生态环保宣教,树立生态安全的意识;倡导持续推进“农村厕所革命”,综合治理“农村垃圾”,改善乡村的人居环境;建议综合整治农业污染问题,降低乡村的工业污染,优化乡村产业的发展模式;提倡育强“乡村生态产业”,加强建设“乡村田园综合体”。

2.2.3关键词突现分析。

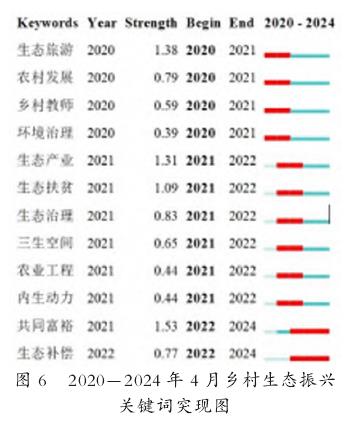

关键词突现以动态特征呈现出相关研究热点,利用CiteSpace关键词突现的探测功能得出图6,可以进一步更好地分析近5年乡村生态振兴研究的前沿热点。根据关键词突现的强度可知,近5年乡村生态振兴研究较大的关键词有共同富裕(突现强度=1.53)、生态旅游(突现强度=1.38)、生态产业(突现强度=1.31)、生态扶贫(突现强度=1.09)、生态治理(突现强度=0.83)和生态补偿(突现强度=0.77);根据关键词突现的时间可知,生态旅游、农村发展、乡村教师和治理环境为2020-2021年突现热点,生态产业、生态扶贫、生态治理、三生空间和农业工程为2021-2022年的突现热点,共同富裕、生态补偿则为2022-2024年的突现热点。

3结论与展望

3.1研究结论

通过对以上相关知识图谱的梳理与分析可知,近5年乡村生态振兴领域的研究主要有以下几个特征,

①由研究特征可知,2020年4月6日-2024年4月6日有670篇关于“乡村生态振兴”的有效核心文献,且年度发文量的趋势呈现平稳上升状态,发文量变化与国家对乡村生态振兴的推动政策密切相关,这表明在研究乡村生态振兴时,不仅要遵循相关的理论原理,同时也要结合当下国家的实际需要,实现理论与实践二者间的良性互动。

②由研究来源可知,高校学者是乡村生态振兴的研究主体,且高校间的合作并不频繁紧密,这说明未来学者应当注重与不同高校的交流互动,深入挖掘研究乡村生态振兴,给该领域研究提供更多的理论支撑。

③由研究主题及研究趋势可知,关于乡村生态振兴的研究呈现较强显性特征,其核心主题包括“生态产业”“生态旅游”“共同富裕”“生态扶贫”等方面。未来,随着共同富裕的需要,乡村振兴的研究必定不断深入发展,更能与国家经济社会的发展相一致,乡村生态振兴的研究会得到完善发展。

3.2研究展望

乡村生态振兴的深入研究会推动共同富裕发展,对实现美丽乡村以及人与自然和谐共生的现代化国家具有重要意义,在未来的研究中,要加强对乡村生态振兴的深入挖掘,并结合国家的“绿色发展理念”,让乡村生态振兴的发展更加有效且具有实际价值。

一是乡村生态振兴的研究主题亟须扩展,不能只局限于聚焦自身本体,还要结合数字经济、生态旅游、生态产业、农业工程、共同富裕等主题进行深层次研究,探究其与乡村生态振兴存在何种关系,又是如何推动乡村生态振兴向前发展。

二是乡村生态振兴的研究视角需要多元化,乡村生态振兴是涵盖了农学、经济学、社会学、地理学等多学科的交叉性极强的研究领域,这也表明其研究视角也应该是跨学科多元化的。目前乡村生态振兴存在视角单一的问题,许多学者偏向于从马克思主义理论的视角去解读与分析,这固然会使得分析更加精细化,但长此以往学者形成思维定式对该研究领域的发展并无益处。因此,未来研究乡村生态振兴的学者需要拓宽自己的理论视野,以多元视角突破该研究领域的学科边界,并聚焦于研究对象及研究问题本身,从多学科中找到契合的理论与方法。