田心村乡村振兴实践:融合地域文化的公共空间景观设计策略

胡文洁,黄炼(湖南农业大学风景园林与艺术设计学院,湖南长沙 410128)

摘要

基于地域文化视角下的乡村公共空间景观设计——以小河乡田心村为例,乡村振兴既要塑型,更要塑魂,将地域文化与乡村公共空间景观建设相结合对乡村精神文明建设具有重要意义。从地域文化视角出发,通过分析地域文化在乡村公共空间设计中的应用,不仅可以增强地方认同感、支持生态可持续性,还能起到提升区域社会资本的作用,并提出了地域文化符号的提取、本土材料和植物的使用及地域共享平台与模块的构建 3 种应用方法,以小河乡田心村为例,选取了当地 3 个典型性公共空间进行实践探讨,以期为乡村振兴背景下的乡村公共空间景观设计理论与实践研究提供参考。

关键词

地域文化;乡村公共空间;景观设计;乡村振兴;田心村

建设宜居宜业和美乡村的过程中,不仅要注重乡村公共空间的表征建设,更要注重地域特色的内生塑造,然而,随着现代化建设的不断推进及城镇化的快速发展,部分乡村正面临景观风貌雷同、地域文化缺失及地方认同感消弭等挑战。乡村公共空间不仅是居民日常生活、社会交往、思想交流的重要场所,同时也是反映当地历史、传统、风俗等地域文化的重要载体。

我国早期对公共空间的研究范围主要集中于城市,随着国家对三农问题的日益重视,越来越多的学者开始在多学科的框架下对乡村公共空间开展研究。社会学对乡村公共空间的定义包含 2 个方面:一是指居民开展活动、交流思想的公共场所;二是指社区内普遍存在的一些制度化的组织与活动形式[1];地理学针对乡村公共空间的研究主要集中在空间分异、空间结构优化方面[2];景观生态学从其景观特征研究出发,并按照公共空间景观要素、尺度、布局等分别研究乡村公共空间的特征及营建策略[3]。基于人文地理学的角度,从人地关系出发,依据空间所承载的功能将乡村公共空间分为生产型、生活型及生态型 3 类。

1 地域文化在乡村公共空间景观设计中的应用价值及应用方法

1.1 应用价值

1.1.1 增强地方认同感

基于社会认知理论,人们可以通过观察和模仿群体中的行为与文化符号构建和维系自己的身份认同[4]。地域文化可以通过被个体不断地接触、体验与内化,作用于个体的认知生成体系,逐步加深个体对地方的情感归属与认同,并通过文化符号与具象化载体功能空间的结合,体现地区的独特性与差异化,在日常活动中加深个体对地域文化的认知,并不断强化他们对地方身份的认同感。

1.1.2 支持生态可持续性

地域文化在乡村公共空间中的应用对支持生态的可持续性具有重要意义。一方面,通过尊重乡村的自然生态和合理利用本土资源,公共空间景观设计可以减少对外部资源的依赖,维护当地的生态平衡;另一方面,将地域文化中的生态智慧融入公共空间景观设计中,可以形成生态教育的重要资源,通过提升多方群体的生态意识,共同推动乡村的生态文明建设。

1.1.3 提升社会资本

社会资本指社区内部的社会关系、信任和合作程度[5],在公共空间中融入地域文化元素有利于加强乡村内部社会关系、提升居民之间的信任及增强居民自身的合作共建意识。当一处乡村公共空间的设计反映地域文化特色时,其更易成为居民日常聚集和互动的中心,促进邻里关系的加强;同时,定期开展公共集会有助于居民建立更多社交联系,增强居民之间的信任度,激励居民的参与和共建意识,进而积累和提升乡村的社会资本,筑牢乡村的社会基础。

1.2 应用方法

1.2.1 地域文化符号的提取

文化符号是地域文化的核心脉络,在乡村公共空间的构建过程中,需科学地发掘并提炼出地域文化中的独特元素,如地方方言、传统纹样或建筑形态与色彩等,将其与现代设计理念和表现方法相融合,实现地域文化从内涵至符号化再到视觉呈现的转化。通过将地域文化这一抽象概念转译为符号化的图形语言,不仅可以有效促进地域文化的传承与发展,还能增强公共空间的地域特色,对地域文化的可持续性发展具有重要的实践价值。

1.2.2 本土材料和植物的使用

科学合理地选择建造材料及乡土植物,对地域文化的凸显与空间风貌的统一具有重要意义。在材料方面,可以先归纳汇总本土材料,形成区域材料库,后续的建造选材可从材料库中根据设计方案进行任意搭配;在植被方面,要选择适宜当地生长的植物,同时注意植被的形态、颜色、文化内涵与设计场地的适配度,如红色基地可通过映山红、山丹丹与红花檵木等代表革命精神的红色植物进行搭配,同时辅助红砖、锈板等材料,使空间内的景观元素和建造材料相协调,形成统一而有序的景观效果。

1.2.3 地域共享平台与模块的构建

乡村公共空间的建设存在特殊性,区域内强调文化性与可复制性二者兼并,因此,可以通过搭建地域共享平台与置入模块化,实现空间体验的丰富性及空间形式的可重复性,如乡村生产型公共空间除自身的生产功能外,同样具有深厚的文化内涵及丰富的文化要素,以其为基础,可以搭建共享庭院、共享菜园或共享市场等供居民和游客参与、体验及学习,并且可以针对不同尺度的空间构建不同的共享模式,将其模块化,实现整村共建的同时,达到文化与经济共同发展的目标。

2 研究区域概况

小河乡隶属于湖南省浏阳市,地处湘赣边界,因小溪河自东向西流经全境得名“小河乡”,辖田心村、皇碑村、乌石村、潭湾村、新河村 5 个村。田心村位于罗霄山腹地的小溪河畔,村域面积约 13.1 km2;田心村产业以一产农业为主,三产旅游服务业为辅,拥有大量地域文化与自然资源。

2.1 公共空间概况

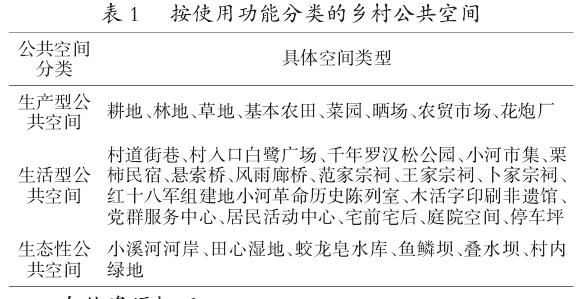

通过场地调研和用户观察,按功能对村内现有公共空间进行分类。生产型公共空间主要是指用于支持生产与经营活动的地域空间,如基本农田、菜园及农业生产仓库等;生活型公共空间主要是供居民开展活动、进行社会交往与展现民俗礼仪等生活要素的地域载体,如村道、村口广场、小河市集等;生态型公共空间是乡村公共空间镶嵌式的生态构成要素,对维护区域生态稳定和可持续发展具有重要意义的地域空间,如村内绿地、小溪河河岸、田心湿地等(见表 1)。

2.2 自然资源概况

田心村的自然资源得天独厚,小溪河作为重要的自然水系,不仅为田心村提供了稳定的生活用水来源,还滋润了广袤的耕地农田,为村庄农业生产的可持续发展奠定了坚实基础。村内植被覆盖率高,古树名木资源丰富,现保存有挂名登记古树 3 棵,及一株约有 2 110 年历史的古罗汉松,生态价值较高;气候资源方面,田心村地处亚热带季风温润型气候区,四季分明、光热资源充足,为当地农作物的生长提供了良好的自然条件。地处亚热带季风温润型气候区,四季分明、光热资源充足,为当地农作物的生长提供了良好的自然条件。

2.3 地域文化概况

2.3.1 客家文化

田心村拥有大量客家文化;数百年前,一批客家人从广东梅州迁徙到小河乡繁衍生息,途经湘赣边界的罗霄山后陆续定居下来,因此,形成现在沿山而居的村落布局,根据走访调研了解,如今田心村境内,90%以上的人口均为客家人,且多数居民仍将客家方言作为沟通交流的首要语言,除此之外,当地还保留了几座青瓦飞檐白墙的客家风格建筑,客家山歌、客家美食及客家古法酿酒等传统文化与技艺也在村内传承至今。

2.3.3 非物质文化遗产

田心村还保有传承千年的非物质文化遗产木活字印刷术与手工造纸术。当地的木活字印刷术发源于清朝道光年间,由于迁徙而来的客家人对于族谱的编撰与修订十分重视,因此,木活字印刷这一技艺作为留存历史的重要工具在当地得到了广泛应用与传承。这些地域文化是连接过去与未来的桥梁,不仅展现了中华民族的多元文化魅力,也为田心村的社会经济发展提供了强大动力,对促进文化多样性、增强文化自信及推动乡村振兴具有深远影响。

3 地域文化在田心村公共空间景观设计中的实践

3.1 生活型公共空间——小河市集

小河市集位于田心村千年罗汉松屋场片区,小溪河左岸,是居民们茶余饭后散步聊天与购置生活用品的重要生活空间。市集构筑物设计时,提取当地鱼鳞坝交错层叠的自然形态与村内现存的客家建筑的文化符号,通过形态的演变与转化生成错落有致的整体结构,并根据使用需求,对构筑物增配混凝土座凳,以便场地在非集市状态时,也能满足居民们日常休憩与交流聚集等功能;在场地内自然景观的设计上,灌木层补种金叶女贞隔离集市左侧车行道,乔木层增种多棵罗汉松强化公园特色,利用现有景观梳理与本土植物增种的方式实现自然景观微更新。在这里,居民们可以自由交往、自主交易或开展各类社会活动,拉近彼此距离的同时,可提升当地社会资本,充分展示与传播地域文化,提升地方认同感,增强区域凝聚力,形成极具地域特色的生活型公共空间。

3.2 生态型公共空间——入口交通岛绿地空间

田心村入口交通岛区域的绿地空间是村内重要的生态型公共空间,不仅起到交通导向的作用,同时作为入口标志,可以展示村落的特色,给人留下深刻印象。基于地域性与生态可持续性的设计原则,构建由乔木绿化层、灌木分割层及地被覆盖层共同组成的多层次地域景观带。在乔木层中,种植罗汉松、樟树和马尾松等植物,形成高大的树冠和浓密的树荫;在灌木层中,种植具有观赏价值和生态功能的本土灌木,如杜鹃花及红花檵木等,以增强绿地空间的整体效果;在地被层中,可以种植芒草与莎草等生长迅速且能固土保水的本土植物,形成茂密的植被层。通过以上措施,在利用乡土植被凸显地域生态特色的同时,进一步提升区域绿化面积,营造出既能满足生态服务功能,又具有独特景观风貌的生态型公共空间。

3.3 生产型公共空间——菜园

菜园是乡村内部极具代表性的生产型公共空间,不仅能展示千年来农耕文化的独特魅力,更直接关系着居民生活幸福指数和农村经济的发展。依据实地调查及制图整理,从平面布局的角度,将田心村菜园分成道路与居民建筑之间空间、居民建筑与建筑之间空间、居民建筑前后空间 3 种类型。针对第 1 种道路与居民建筑之间的局部菜园空间,使用可移动花箱供居民自发种植花果蔬菜;第 2 种菜园空间可以采用统一菜畦尺寸、留等距过道、统一围栏与院门的模式围合菜园;最后 1 种菜园空间可以利用前园作共享菜园,保留留对外休憩空间,在原有生产模式的基础上融入农耕文化体验,后园作菜园,使用传统农法设计菜园(图 1)。通过模块化设计营造独具地方特色的生产型公共空间。

4 结语

在乡村公共空间设计中,地域文化扮演着十分重要的角色。在学术研究中,通过多学科融合及多维度创新从多视角对地域文化的应用方法开展研究与探索,重视地域文化的应用创新性,以文化建设赋能乡村振兴;在设计实践中,需充分尊重当地的历史、文化和村民需求,重视地域文化资源的发掘与利用,发挥地域文化的独特魅力和价值,打造认同感强、生态感足及凝聚力高的乡村公共空间。通过研究与实践并行的方式,切实提升乡村建设水平,乡村治理水平,增进民生福祉,助力实现宜居宜业和美乡村的建设目标。