乡村振兴的密码:农旅融合背景下的创新实践

(重庆艺术工程职业学院,重庆402560)黄红艳

摘要

农旅融合背景下艺术活化乡村路径分析,在研究国内外乡村活化案例的基础上,阐述了艺术活化乡村的意义及内涵,并基于农旅融合背景,提出艺术活化乡村不仅要充分挖掘乡村地域文化元素,还应对原住民精神生活及生活方式进行深度剖析。总结提炼了艺术活化乡村精神路径和物质路径,以期全方位地活化乡村地域特色和产能经济,重建原住民对乡土文化的自信。

关键词:农旅融合;艺术活化;乡村振兴;地域文化;文创

文章目录

大报告指出,要“加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”。指出,“乡村振兴,既要塑形,也要铸魂”。文化艺术的传承是乡村振兴的精神根基,也是重要载体,用艺术塑造现代村庄风貌,激发乡村内在潜能,不仅能实现乡村文化振兴,也能带动乡村经济发展[1]。

近年来,乡村振兴战略深入推进,乡村农旅融合发展在乡村振兴发展中起着重要作用,不仅带动了乡村旅游经济发展,而且改善了乡村居民生活。但是在农旅融合过程中,存在地域性特征的流逝与沉寂,乡村原住民的流失,农旅开发缺乏合理利用当地环境资源,乡村城市化现象严重等问题。因此,如何活化乡村地域特色和产能经济,重建原住民对乡土文化的自信,逐渐成为农旅融合的乡村建设发展中急需解决的问题。

1 国内外研究现状

国内外对乡村活化有着多样化的探索,日本通过建设乡村驿站,德国等欧州国家采用建设生态自然村的方式,以激活乡村经济与美化乡村环境,取得了较好的效果。例如,日本越后妻有大地艺术祭,通过艺术介入乡村的方式,激活了乡村地域特色和产业赋能。近年来,我国也在积极探索如何运用艺术介入的方式活化乡村。本研究对乡村振兴背景下的农旅融合发展的乡村进行调研,针对发展过程中出现的问题,以艺术助力乡村振兴,探索出富有创新性、艺术性、可持续性的发展路径。

2 艺术活化乡村的内涵及意义

2.1 艺术活化乡村的内涵

乡村空心化及地域文化特色流失等问题,需要活化乡村。活化乡村的方式有多种,如生态型、文化型、艺术型等。其中,艺术型活化乡村是将在地文化元素与乡村的自然资源、原住民精神生活及生活方式充分融合,将艺术融入乡村生活,激活村民对乡土文化自信的一种活化乡村资源的方式,从而带动乡村产能经济发展。艺术活化乡村不仅要充分挖掘乡村地域文化元素,而且应深度剖析原住民精神生活及生活方式。

2.1.1 乡村地域文化元素的充分挖掘

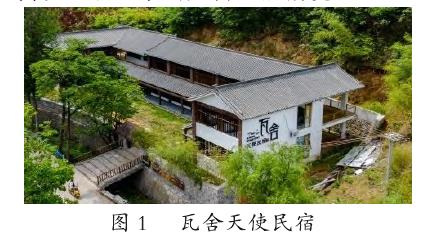

地域文化元素是指由特定地域人民脑力和体力活动所创造、积累的拥有地域、文化、历史特征的物质、行为、精神形态[2]。也是指一定范围内,受当地特殊气候、地理与人文环境的影响,逐步形成的具有鲜明区域特色、内涵特征的文化形态,主要可分为自然地域文化和人文地域文化两大类[3]。乡村地域文化元素的挖掘,注重从特定的农村环境中,选取最具代表性的建筑、最具个性化的环境、最有民族韵味的技艺和设施,从而挖掘在地文化元素,为艺术活化乡村打下物质基础。例如,洛阳栾川县瓦舍天使民宿,通过打造当地最具代表性的木质建筑和采用瓦房施工工艺,营造出一处富有豫西传统民居元素的乡村生活情境。

2.1.2 原住民精神生活及生活方式的剖析

余秋雨在《中国文化课》中指出:“文化是一种成为习惯的精神价值和生活方式。它的最终成果,是集体人格[4]”。除了自然生态环境、田园风光、民居原始风貌,原住民的生活方式也是乡村旅游的重要吸引点,更是艺术活化乡村的核心要素。因此,在农旅融合背景下,艺术活化乡村除了保持改造乡村风貌外,探索村民的精神生活与文化记忆的关联性,唤醒村民的审美意识,对于提高村民生活水平具有重要意义。既需要深入了解原住民的生活方式和精神需求,充分开展乡村原住民参与对乡村文化的复原再造等实践活动,以保存文化记忆,激活原住民对本土传统文化习俗的传承和艺术创新,又需要注重体现原汁原味的乡村生活,用浓郁的本土生活气息和乡村风貌打动游客,同时,营造邻里和睦的生活氛围。对乡村原住民精神生活的诠释和生活方式的充分认识是实现艺术活化乡村的前提,只有有的放矢地将艺术教育植入村民日常精神生活中,让村民有了一定程度的美育认知及积极参与到艺术活动中,才能达到艺术活化乡村地域特色,重建村民对乡土文化自信的目的。

2.2 艺术活化乡村的意义

艺术活化乡村需要将在地文化元素与乡村的自然资源、原住民精神生活及生活方式充分融合,并加以艺术提炼和运用,才能促进艺术创新与乡村营建的融合及农旅融合模式的创新与深入发展,从而激活乡村振兴内生动力,活化乡村地域特色,提升村民对乡土文化的自信,实现乡村“逆空心化”,不仅能改善乡村面貌,不断提高乡村公共服务水平,还能带“活”乡村经济,助力乡村振兴。

3 艺术活化乡村的路径

艺术活化乡村路径包括物质和精神2个方面。物质路径是指将乡村公共空间艺术化,利用文创产品活跃乡村文化等艺术创新方式活化乡村;精神路径是指通过推动村民主导艺术实践,让艺术融入原住民生活,利用提升村民美育认知的方式,重建村民对乡土文化的自信,从而达到活化乡村的目的。

3.1 物质路径

3.1.1 环境艺术活化乡村

是指通过对乡村环境的艺术再造和文化重塑,推动乡土文化传承的乡村活化方式。包括利用环境艺术设计语言,整合重塑原有村庄空间结构,提升乡村环境的艺术性。同时,利用体现乡村地域特色的公共艺术品活跃乡村艺术氛围,为乡村环境注入新活力。

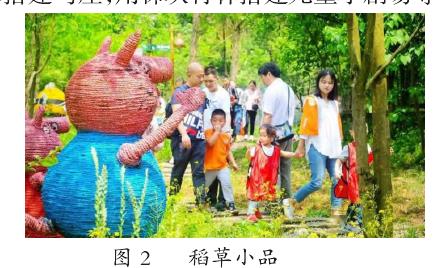

路径一:一草一木艺术化。乡村特有的大树、名木、石头;村庄自有的风景,即使是简陋的白墙、烟囱被重新设计后,也能将乡村风光赋予艺术之美。如利用废弃石料营造山路小径,用谷草编制艺术小品(见图2),用废弃竹木搭建鸟屋,用梯坎竹林搭建儿童小剧场等。

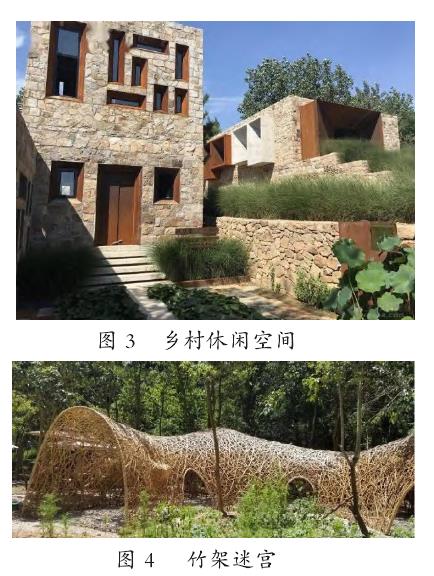

路径二:乡村空间的功能提升。针对村庄废弃的田舍进行艺术化改造,改造为餐厅、茶室、美术馆、凉亭、博物馆等休闲空间(见图3),并提升相关设计的艺术性,将艺术融入乡村,以活化乡村生态资源,激活乡村魅力。

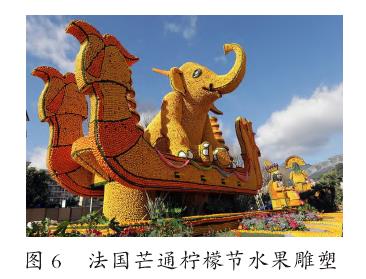

路径三:就地取材,打造具有地域特色的公共艺术品。充分挖掘乡村的风俗民情、农居农艺、民间技艺等,对富有地方特色的乡村文化予以艺术转化,坚持就地取材,创造具有地域特色的公共艺术品,如稻草动偶、竹架迷宫、竹枝小屋等(见图4),营造出浓郁的艺术氛围。

3.1.2 文创艺术活化乡村

是指以文化创意赋予农村手工艺、土特产文化价值,增强乡村历史厚重感和文化内涵的活化乡村的方式。

路径一:乡村原始自然材料的艺术品创作。通过艺术设计,重新开发乡村原始自然材料的文化价值,如彩绘鹅卵石、研发石制茶具等文创产品(见图5);用当地的土布制作桌垫、桌旗等。以当地特色农产品资源为基础,找到与之相契合的乡村文化,再将乡村文化注入到农产品加工产业[6]。

路径二:乡村主题产品与文化特色的融合创新。农产品既具有文化价值,又具有实用性,同时,还能赋能乡村特色。例如,法国芒通柠檬节对农产品的创意雕塑(见图6),荷兰库肯霍夫公园对农产品的创意造型,日本用动漫造型进行柿子文化工艺品的加工等,创造性地为乡村主题特色赋予了更响亮的知名度,从而活化了乡村文化特色。

路径三:特色文创庆典活动的举行。开展特色文创庆典活动,可以创设一种全新的乡村动员机制,通过艺术与乡村的对话,文创与乡民的共生协作,建立起乡村认同感。如“白马花田”国际乡村创客营地,秉持“共生、连接、赋能”的理念,持续进行艺术介入与创意营造,先后开展“花田课堂”“花田艺穗”“花田艺绘”“花田乡谈”“花田游学”等一系列乡村振兴的公益行动和文创产业的创新实践。其中,花田艺穗节还包括村民院坝文艺演出、花田丰年美食集市、花田工坊剪纸手工课、茶与花·插花茶道人文小课堂等衍生活动(见图7)。在白马毕城村展开不同主题的田野考现活动,通过实地观察法、跟踪观察法、半结构式访谈法等方式展开调研,并通过绘图、文字记录、摄影、录音、设计等多种形式创作视觉创意作品,体悟文化创新与创意营造在乡村振兴战略下的发展形式与具体内涵,从而建立起文创艺术活化乡村的常态机制。

3.2 精神路径

艺术活化乡村的精神路径,是从多维的空间和角度,通过认知美育等方式,重建村民对乡土文化的自信,研究改变原住民生活方式的艺术活化乡村的路径。

3.2.1 推动村民体验参与艺术实践,提升村民美育认知

通过艺术实践,将乡村文化艺术的价值展现给村民,使村民认识到乡村文化的公共性及日常性,吸引其参与和创作公共艺术作品,以提升村民的美育修养,丰富村民的文化生活。国内多个成功案例,如“乡村重塑———莫干山在行动”“羊蹬艺术合作社”等艺术实践活动的主旨,都是帮助村民参与到艺术创作和实践中,让乡村的原住民建立起自己的艺术语言和艺术环境,体现出乡村场景下公共艺术的开放性,以此提升村民与村民间的友好互动,改善村民们的村风和邻里关系,影响村民的日常审美认知。

3.2.2 推动村民主导艺术实践,让艺术融入原住民生活

乡村艺术实践往往是由外来的文化艺术群体来发起,不利于乡村和村民们成为乡村艺术实践的真正受益者,应关注村民的情感需求,让村民作为主体来参与艺术活动,使其成为乡村艺术创作实践的真正主体,从而推动以村民为主导的原住民生活真正融入艺术创作,提升原住民文化自信,彰显出乡村文化的公共性和地域特色[7]。例如,甘肃石节子村的公共艺术活动由村民主导开展,活动倡导“人人都是艺术家”的理念,充分挖掘具有石节子村本地特色的事物,启发村民进行创作,可利用乡村自然环境、文化特色、土特产等创造出一系列的艺术作品,打造出极具黄土地风情的艺术展馆,并以村民的名字命名,将村民日常生活与艺术活动紧密结合,既能体现地域特色,又能提升村民的文化自信和审美情趣。

4 结语

乡村农旅融合发展是国家乡村振兴战略实现的途径,也是大势所趋,在这样的背景下,既有的乡村需要活化,以焕发出新的生机和活力,生态、文化与艺术都是活化乡村的有效载体。艺术创新介入乡村营建,将农业、生态、艺术、传统手工艺集于一体,可以促进乡村农旅融合发展模式的创新,是活化乡村的路径之一。从农民到乡村社区的管理者,再到乡村生活的参与者,将乡村环境与原住民密切连接起来,才能活化原住民及其生活方式。

同时,将公共艺术、环境艺术、文创产品、特色庆典活动等融入乡村营建中,才能凸显乡村地域特色,从而促进农旅融合发展模式的多样化创新,提升乡村公共服务水平,带动乡村经济发展。另外,应重视对原住民认知美育及生活方式的艺术活化,全方位地活化乡村地域特色和产能经济,重建原住民对乡土文化的自信,才能提高原住民的生活水平和生活面貌,才能实现乡村的再生与繁荣。