甘肃刺槐种植技术:从造林整地到病虫害综合防治

甘肃地区刺槐种植技术探析

摘要:为保证刺槐造林效果,从造林地选择、造林地整地、造林设计、苗木选择、苗木定植、抚育管理6个方面,系统分析了甘肃地区刺槐种植技术,旨在为甘肃地区刺槐种植提供参考。

刺槐(RobiniapseudoacaciaL.)属豆科槐属落叶乔木,树高10~25m,树冠广展,树干粗壮,枝条密集且带有钩刺;总状花序腋生,花冠白色,芳香,花期4-6月;荚果褐色或具红褐色斑纹,褐色至黑褐色种子2~15粒,果期8-9月[1]。刺槐生长迅速,耐旱、耐寒、耐盐碱,适应性强,树冠可有效遮挡阳光,起到降温、保湿、净化空气的作用[2]。其根系发达,能抵御风沙侵袭,防止土壤侵蚀,对于治理荒漠化、防护固沙、水源涵养等有着重要作用[3]。刺槐木材质地坚韧,纹理直,可用于制作家具、建筑结构和工艺品等[4];叶片还可作为畜牧饲料,又是优良的蜜源植物,可用于饲养林蜂,经济价值较高[5]。此外,刺槐干型优美、花朵艳丽、芳香,极具观赏价值,因此,在北方城市绿化中也有广泛应用。本研究系统总结了甘肃地区刺槐种植技术,旨在为该地区刺槐造林工作提供参考。

1造林地的选择与处理

1.1造林地选择

刺槐适应性强,耐旱、耐贫瘠,在海拔1800m以下、年平均降水量400mm、常年风速4级以下的地区,以及轻度碱性至酸性土壤中均可生长。为保证造林效果,造林地土壤应为壤土、砂质壤土、沙土或黏壤土,土层厚度需在0.4m以上,但常年积水地、含盐量0.3%以上的盐碱地、贫瘠的黏土地不适合种植。同时,刺槐不宜连作,需避开前作为刺槐的造林地。此外,为方便造林及养护,造林地需选在交通便利、易于运输的地区。

1.2造林地整地

造林前1年整地,先清除林内病腐木、枯枝落叶、杂草杂灌及杂物,并运出造林地集中处理。可采用带状整地、穴状整地或鱼鳞坑整地3种方式,其中,带状整地适用性最强,坡度25°以下造林地,可在山坡上沿等高线修造林带,带宽0.8~1.0m,然后深翻土壤30cm并耙平;坡度25°以上造林地,可沿等高线修反斜坡式造林带,林带内低外高,落差10~15cm,然后深翻土壤30cm并耙平。穴状整地适用于平地或坡度15°以下的造林地,根据造林设计规格挖规格40cm×40cm×40cm的种植穴。鱼鳞坑整地适用于坡度25°以上的造林地,开挖近半月形、外高内低的鱼鳞坑,沿等高线方向挖掘长径0.6~1.0m,短径略小于长径即可,坑深30cm以上,然后耙平土壤,鱼鳞坑呈“品”字形排列。

2营造林

2.1造林设计

刺槐纯林多为用材林,可根据培育径材目标控制造林密度。可采用5种造林密度,即2220株/hm2(株行距1.5m×3m)、1995株/hm2(株行距2m×2.5m)、1650株/hm2(株行距2m×3m)、1245株/hm2(株行距2m×4m)和1110株/hm2(株行距3m×3m)。

纯林生物多样性较低、抗病虫害能力弱,应尽量营造混交林,通过不同树种的搭配,既能更充分地利用土地空间和营养资源,改善土壤结构,增加土壤有机质,提高土壤肥力,又能为病虫害防治提供了天然屏障,可有效防止病虫害的发生与蔓延。营造用材林或蜜源林时,造林密度整体控制在2500~3300株/hm2,株行距(1.5~2.0m)×2.0m,混交树种可选择侧柏、油松、落叶松、紫穗槐等,按8∶2、7∶3、6∶4比例混交均可。营造水土保持林、防护林、薪炭林或饲料林时,造林密度整体控制在2500~3300株/hm2,株行距(1.5~2.0m)×2.0m,混交树种可选择油松、臭椿、沙棘、柠条、榆树、山杏等,按7∶3、6∶4、5∶5比例混交均可。

2.2苗木选择

应选用经省级以上林木品种审(认)定委员会审(认)定公布的良种苗木进行造林,苗木需长势良好、无机械损伤和病虫害、根系发达,以符合相关国家标准或行业标准规定的I级苗木最佳,Ⅱ级苗木次之,尽量不用III级苗木造林。裸根苗、容器苗或土球苗均可造林。

2.3苗木定植

容器苗定植时,去除容器后即可定植。裸根苗和土球苗定植前需进行预处理,裸根苗起苗后先进行修根(根幅20~25cm)和截干(保留20~40cm),将苗木根系蘸满泥浆后使用塑料薄膜包裹,运入造林地进行定植;土球苗起苗时带足圃地原土(直径20~30cm),然后用塑料薄膜包裹根系,运入造林地进行定植。

每年3月上旬-4月上旬或10月下旬-11月上旬进行定植,定植前将苗木根系放置于ABT生根粉25~30mg/mL水溶液中浸泡30min,采用“三埋两踩一提苗”定植方式,然后回填疏松土壤至与地面齐平,并在树盘处覆盖0.6~1.0m的方形塑料薄膜,保湿增温。定植后1个月内,每隔10d检查1次苗木成活情况,发现死苗后及时补植。

3林分抚育管理

3.1施肥除草

造林后前2年,5-6月在苗木上方距植株0.6m处或树冠滴水线处,开挖1条规格20cm×20cm×30cm的施肥沟,每株追施磷酸二铵50~100g,然后回填部分细土,搅拌均匀后覆土踩实并浇透水。造林后前3年,根据林内杂草生长情况定期除草,可将割下的杂草覆盖在树盘上,以利保墒,同时防止因阳光直射造成地温升高。

3.2修枝抚育

造林后第2年开始进行修枝,主要修剪自然整枝不良、偏冠、基部侧枝密集的植株,一般在生长季进行,重点修剪徒长枝、基部萌生枝、竞争枝、病虫枝、机械损伤枝,修枝时做到“干净、利落”,避免损伤树皮。条件允许时,可在修剪后用多菌灵、硫酸铜等进行杀菌,然后用桐油、石蜡、塑料薄膜等封闭伤口,避免病虫害侵袭。

3.3间伐

造林10年后,当林分郁闭度在0.8以上时即可开始间伐,重点伐除弱势株、病虫株,保留长势良好、树干通达、树冠发育良好的植株。针对混交林,还需注意合理调整树种结构,间伐强度总体控制在15%~20%,伐后郁闭度应保持在0.6~0.7。

3.4病虫害防治

3.4.1常见病虫害。

甘肃地区刺槐常见病害主要包括:刺槐立枯病和紫纹羽病,常见虫害主要包括:(1)食叶害虫,包括刺槐尺蠖(Napocheimarobiniae)、刺槐叶瘿蚊(Obolodiplosisrobiniae)、桑褶翅尺蠖(Apochimaexcav-ata)等;(2)钻蛀害虫,包括吉丁虫(Biprestidae)、天牛(Cerambycidae)、种子小蜂(Bruchophagusphilorobini-ae);(3)刺吸害虫:包括蚜虫(Aphids)、大青叶蝉(Cica-dellaviridis)等。

3.4.2防治措施。

(1)物理防治。通过物理方法,包括粘虫板诱捕、杀虫灯诱捕、食诱、植株清理、人工灭虫等,针对性地干扰害虫的生活习性和行为习惯,达到控制害虫数量的目的。①粘虫板诱捕:利用害虫对特定颜色的趋向性,通过设置粘虫板诱集害虫并捕获,从而减少害虫数量。②其灯光诱捕:利用害虫对光线的敏感性,通过在林内布设黑光灯诱杀害虫。③食诱:通过放置糖醋液、朽木等作诱饵,诱使害虫取食,再将其杀死。④植株清理:定期清理林内的枯枝落叶、修剪病虫枝,改善林间通风透光条件,减少病虫害的滋生与蔓延。⑤人工灭虫:采用捕捉成虫、摘除虫卵、翻土灭蛹等人工手段,控制虫害的发生与蔓延。

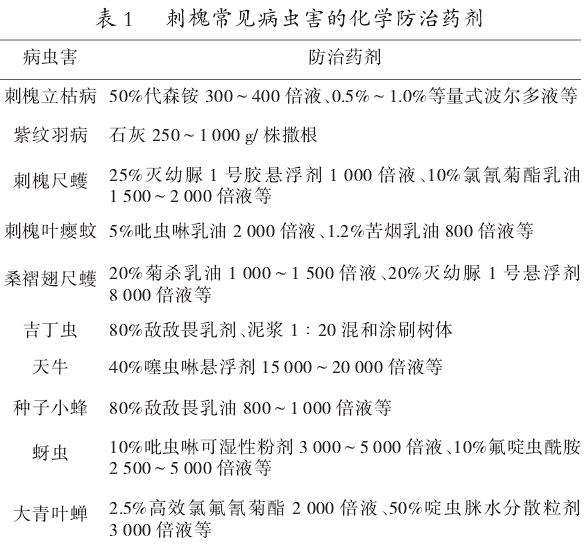

(2)化学防治。是指通过使用化学农药来控制病虫害的方法,具有高效性、速效性和使用方便的优点,可在短时间内迅速控制病虫害发生规模,尤其是对于控制突发性、大规模发生的病虫害具有显著效果。但化学防治也存在环境污染、对非靶标生物(天敌、其他生物)产生毒性作用、病原生物产生抗药性等问题。因此,应根据防治对象合理选择农药种类、使用浓度及用量,坚持轮换用药。刺槐常见病虫害防治药剂如表1所示。

(3)生物防治。是指利用生物及其代谢产物防治病虫害,依靠生物种间的相互关系来控制病虫害的发生规模,主要包括以虫治虫、以菌治虫、以鸟治虫3种方式。①以虫治虫:通过引入或增加害虫的天敌来控制害虫数量,如寄生蜂、捕食螨、食蚜蝇对蚜虫、尺蠖等多种害虫均有明显防效。②以菌治虫:利用能够感染并杀死害虫的病原菌控制害虫,如苏云金杆菌、球孢白僵菌、枯草芽孢杆菌可感染多种害虫,能有效控制虫害发生规模。③以鸟治虫:通过保护和利用鸟类捕食害虫。生物防治具有不污染环境、不产生抗药性、对非靶标生物安全等优点,但也存在见效较慢、防控环境条件苛刻、对某些病虫害防治效果较差等问题。

4结语

刺槐适应性强,木材坚韧,花蜜丰富,刺槐叶是一种优质的饲料,是甘肃地区重要的造林树种之一。科学合理地实施造林和抚育管理,是提高刺槐造林成活率和生长量的关键,在防治病虫害时,应综合运用物理、化学和生物防治方法,保障刺槐健康生长。展望未来,甘肃地区刺槐造林提质增效还有较大提升空间:一是可继续扩大纯林及混交林面积,发展林下经济,提高经济效益;二是可在防护林、水源涵养林等功能性林分中,进一步引入刺槐,提高林分生态效益;三是可利用闲置宅基地、道路两侧带状地等,进行小面积造林,形成“点、线、面”立体发展格局;四是加大科技创新与技术推广力度,开展刺槐新品种选育,培育抗病虫、耐瘠薄等良种;五是建立造林示范基地,全面宣传刺槐造林新技术、新经验,不断提高林农及相关技术人员的种植技术水平,确保刺槐科学高效种植。