美国白蛾在沭阳的3个发生规律和防控对策

美国白蛾在沭阳的发生规律和防控对策

摘要:美国白蛾[Hyphantriacunea(Drury)]自2011年传入沭阳县以来,对本地林业和农业等造成严重为害。通过调查发现,美国白蛾在沭阳县1年发生3代,根据美国白蛾发生规律采取了人工、物理、化学、生物等措施进行综合防治,有效控制住了美国白蛾的为害。

美国白蛾[Hyphantriacunea(Drury)]为灯蛾科白蛾属[1-4],又名美国灯蛾、秋幕毛虫,是国际上重要的检疫性食叶害虫,被列入我国外来入侵物种名录。美国白蛾食性杂,其幼虫可为害白蜡、樱花、法桐等49科300多种植物[5-6],不仅给林业造成严重为害,而且对农业生产影响较大。美国白蛾自2011年传入江苏省沭阳县,之后迅速在全县扩散,对当地的农、林业生产造成重大为害。

沭阳县地处苏北中部,北接连云港、徐州,南与淮安接壤,全县地势平坦,是典型的苏北平原。全县辖30个乡镇(街道),国土面积2299km2,森林资源丰富,森林覆盖率26.03%。美国白蛾传入沭阳县后,当地政府通过成立组织、加大防控投入等措施,组织开展防控工作,分别采取人工、物理、地面喷雾、飞机施药防治等防控措施,取得了良好的防控效果,美国白蛾的为害得到有效控制,有力保障了全县林木、农作物的健康生长。

1美国白蛾的生物学特性

1.1美国白蛾的形态特征

成虫呈白色,雌雄异型,雌蛾体型稍大,前翅白色无斑点,触角锯齿状,雄蛾触角双栉齿状,前翅有褐色斑点。成虫体长9~15mm,翅展25~42mm,前足基节和腿节橘黄色,颈节和跗节多为黑色,前中跗节的前爪长且弯,后爪短且直。

卵为球形,排列成块状,直径0.5mm,孵化前,卵的颜色从浅绿色变为灰褐色。成熟幼虫体长28~35mm,头部黑色,具光泽,身体黄绿至灰黑色,背部有1条黑色或深褐色宽纵带,并具有发达的黑色毛疣。蛹呈长纺锤形,长7.5~15.0mm,宽0.3~0.6cm,暗红褐色至黑色。茧暗红色或褐色,由稀疏的丝和幼虫体毛组成。

1.2美国白蛾为害特点

1.2.1食性杂。美国白蛾食性杂,可为害300多种植物。

1.2.2具有喜光趋味性。美国白蛾多在光照条件好的四旁及林缘发生,对腥、臭等异味敏感,喜养殖场、农贸市场、厕所、垃圾场、臭水沟旁等脏乱差环境。

1.2.3繁殖能力强。据统计,1只美国白蛾成虫产卵量为600~2000粒,如平均每代按600粒计算,1年3代,1头雌蛾年平均繁殖后代在2亿以上,若平均按1000头计算,就能达到10亿。

1.2.4适应能力强。首先,美国白蛾幼虫均具有较强的耐饥饿能力,6龄以上耐饥饿能力最强,超过10d不取食仍可正常繁殖,可忍受长距离运输并存活下来进行传播。其次,1~4龄幼虫期都是在网幕内为害,可调节温度,保护其免受天敌捕食,提高了幼虫的适应力和存活率。再次,幼虫还可随水漂流,并随虫龄增大,在水中存活时间越长,2~6龄在水中存活时间为150~770min。

1.2.5传播途径广。美国白蛾成虫扩散能力较强,通常情况下,每年可扩散35~50km。此外,卵、幼虫、蛹、成虫还可借助苗木、木材等寄主及包装材料、交通工具等进行远距离传播。

1.2.6影响群众生活。美国白蛾老熟幼虫会下树寻找化蛹场所,尤其是越冬代的老熟幼虫可进入居室、办公场所、工厂车间等场所,严重干扰了人们的正常生活和生产。

1.3美国白蛾在沭阳的发生规律

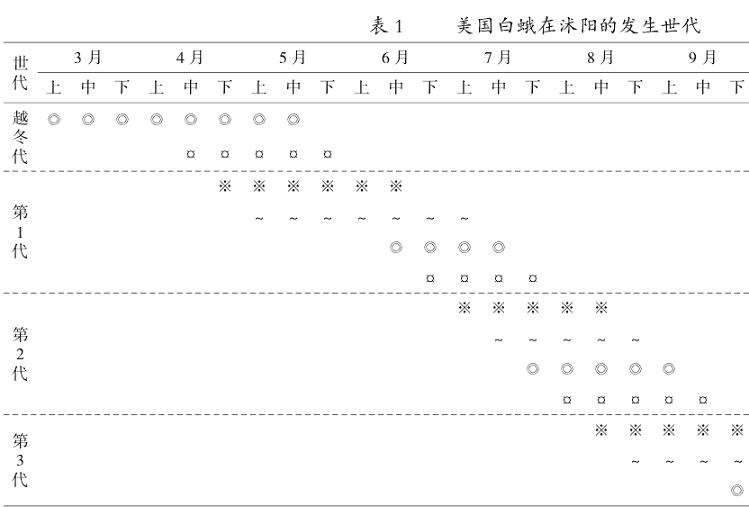

据监测,美国白蛾在沭阳县1年可发生3代,第1代幼虫发育较整齐,第2代和第3代有世代重叠现象(见表1)。美国白蛾以蛹越冬,越冬场所主要在树皮缝隙、砖石墙缝隙、砖石瓦砾堆下、枯枝落叶等处。越冬代成虫4月中旬开始羽化,4月下旬-5月上旬可达羽化高峰,并开始产卵。5月中旬可见第1代幼虫,幼虫为害高峰期在5月中下旬-6月中旬,6月中旬,第1代老熟幼虫开始零星下树化蛹,6月下旬为下树化蛹高峰期。6月下旬可见第1代成虫羽化,7月上中旬为羽化高峰期。7月中旬林间可见到第2代幼虫,7月下旬-8月上旬为第2代幼虫为害高峰期,7月下旬有零星老熟幼虫开始下树化蛹,8月上中旬为下树化蛹高峰期,8月上旬第2代成虫开始羽化,8月中下旬达到羽化、产卵高峰。8月下旬林间可见第3代幼虫,8月下旬-9月中旬为幼虫为害高峰期。9月下旬-11月上旬老熟幼虫下树化蛹越冬。

1.4美国白蛾为害植物调查

美国白蛾为害的植物较多,根据调查,在沭阳县主要为害悬铃木、白蜡、樱花、桑树、槭树、杨树、柳树、泡桐、臭椿、国槐、榆树、苹果树、梨树、桃树等,以及玉米、大豆、花生、水稻、向日葵等农作物,尤喜食悬铃木、桑树、樱花、槭树等,对女贞、广玉兰等叶片较厚且叶质较硬的植物基本没有造成为害。幼虫进入4龄后,食量剧增,如果防治不及时,能在2~3d内吃光整株叶片。

2美国白蛾在沭阳的发生状况

2011年10月,美国白蛾首次在沭阳县潼阳镇被发现后,组织乡镇排查,分别在华冲镇、桑墟镇、贤官镇、龙庙、青伊湖镇、庙头镇、韩山镇、高墟镇等9个乡镇发现疫情,发生面积73.33hm2,呈点状分布。2012年发生面积115.73hm2,涉及15个乡镇。2013年美国白蛾疫情在沭阳县迅速扩散,全县所有乡镇(30个)均发现了美国白蛾疫情,发生面积7105.33hm2,出现了连片发生的状况,为害严重的地段整片林木叶片被吃光。2011-2023年沭阳县美国白蛾疫情在沭阳发生状况见表2。

3美国白蛾防控对策

美国白蛾在沭阳发生后,当地政府及时启动防控应急预案,采取人工、物理、生物、化学等多项综合措施进行防控,并在2013年开始采用飞机施药防治,美国白蛾快速扩散的趋势得到有效控制,有力保障了全县林木健康生长。

3.1人工和物理防治

这是美国白蛾发现初期采取的主要防治技术,全民动员,全民动手,该类防治技术的特点是对环境不产生污染,缺点是用工多、效率低、费用高,容易错过防治的有利时机。

3.1.1人工剪除网幕。在美国白蛾幼虫聚集在网幕中为害期间(通常4龄前),组织群众查找美国白蛾幼虫的网幕,发现网幕时用高枝剪将网幕连同小枝一起剪下,并立即销毁。剪网幕时注意不能造成破网,以免幼虫漏出,每隔2~3d查找一遍。

3.1.2人工挖蛹。常在每年10月-翌年3月或夏季进行。一般越夏代蛹在树皮裂缝、树洞中查找,越冬代蛹则在树冠下的石头、瓦块下,枯枝落叶中及墙缝、屋檐下查找,挖出的蛹须立即销毁。

3.1.2人工挖蛹。常在每年10月-翌年3月或夏季进行。一般越夏代蛹在树皮裂缝、树洞中查找,越冬代蛹则在树冠下的石头、瓦块下,枯枝落叶中及墙缝、屋檐下查找,挖出的蛹须立即销毁。

3.1.3人工摘除卵块。美国白蛾的卵成块状,产卵期,人工寻找叶片背面白蛾卵块,并摘除集中销毁。

3.1.4灯光诱杀。美国白蛾成虫具有趋光性,可在豆天蛾、小龙虾等不便喷药的养殖区域悬挂杀虫灯诱杀成虫。挂灯间隔80~100m,在成虫羽化期间每晚19:00开灯,次日6:00关灯。

3.1.5围草诱蛹。于美国白蛾幼虫下树化蛹前,组织群众在树干上围绑稻草把或草帘来诱集幼虫进入化蛹。稻草把或草帘高度以便于操作为宜,一般离地面1.0~1.5m。注意稻草把或草帘要上松下紧,在化蛹期间每隔7~9d更换1次草把或草帘,解下的草把或草帘要集中堆放,并在成虫羽化前处理掉。

3.2生物防治

沭阳县对美国白蛾的生物防治措施主要是在林间释放周氏啮小蜂和应用昆虫生长调节剂(灭幼脲)。3.2.1林间释放周氏啮小蜂防治。周氏啮小蜂对美国白蛾等鳞翅目有害生物具有寄生率高、繁殖力强等特点。周氏啮小蜂通过将产卵器刺入美国白蛾等害虫蛹内后产卵,在美国白蛾等害虫蛹内发育成长,吸尽寄生蛹中的营养。

(1)释放时间:在美国白蛾老熟幼虫期和化蛹初期,选择天气晴朗、气温25℃以上的天气进行放蜂。

(2)释放方式:把即将羽化出蜂的柞蚕茧装在纸袋中用大头针钉在树干上,或用皮筋套挂或直接挂在树枝上,让周氏啮小蜂自然羽化飞出。一般667m2林地放置4~5个孕育啮小蜂的柞蚕蛹。

3.2.2应用昆虫生长调节剂(灭幼脲)防治。灭幼脲能抑制昆虫几丁质的合成,使昆虫不能正常脱皮,沭阳县应用灭幼脲主要为25%含量,采用喷雾法防治法。

(1)地面喷雾:每667m2用药量40~50g,兑水75~100kg。

(2)飞机喷雾:每667m2用药量40~50g+150g水+5~10g沉降剂。沭阳县从2013年开始实施飞机施药防治美国白蛾,每年飞防作业26666.67hm2,到2023年共飞防作业面积共计293333.33hm2(次),美国白蛾为害得到有效控制,发生面积从高峰时的7105.33hm2降至2023年的184.67hm2。

3.3化学防治

化学防治的优点是适应面广、操作简单、作用快速、效果显著等,缺点是对生态环境的影响较大,污染环境、有残留、林业害虫会产生抗药性。化学防治主要在大发生时或孤立局部疫点及新传入地区的应急防治,选用高效、低毒、低残留的农药,如高效氯氰菊酯,不使用剧毒农药,尽量避免大面积喷雾、喷烟,采取树干注射、毒绳等局部施药。

4结语

美国白蛾主要在平原地区的行道树、城镇乡村、风景区等处发生,且以林地为害严重,喜与人共同生活,尤喜腥臭味大、脏乱差等地段;美国白蛾的为害不会造成树木死亡,但为害严重时会吃光树叶叶肉,仅剩叶脉,影响绿化景观,并严重影响群众生产生活和人居环境;美国白蛾的发生与为害是可控的,只要在思想上高度重视,措施上扎实到位,就能有效控制美国白蛾的为害,保障林木健康生长。