宁波阳光玫瑰葡萄产业现状、问题与高质量发展对策

宁波阳光玫瑰葡萄产业现状及发展对策分析

摘要:葡萄是宁波市重要农业产业之一,‘阳光玫瑰’葡萄作为近几年葡萄产业的明星品种,在发展乡村特色产业、拓宽农民增收致富渠道方面发挥了重要作用。本研究以宁波‘阳光玫瑰’葡萄产业为对象,调查分析了其发展现状及存在的主要问题,针对性提出了推动果园高质化和标准化生产、推进不同规模差异化管理、开展品牌创建和积极科普宣传等高质量发展策略,以期助推产业的健康可持续发展。

宁波市位于中国东南,浙江省东部滨海,属中亚热带季风气候区,葡萄栽培历史悠久。位于杭州湾沿岸的余慈地区,是浙江省三大主要产区之一[1],667m2均产值1万元以上。相较常规葡萄品种,‘阳光玫瑰’葡萄有树势健壮、果型优美、果实品质上乘、带玫瑰香气、耐运输等优点[2],是近年葡萄产业乃至全国农业产业的明星品种,在宁波市发展乡村特色产业、拓宽农民增收致富渠道上发挥了重要作用。但在当前果品大流通格局下,随着全国性产业规模快速扩张和效益下滑,宁波‘阳光玫瑰’葡萄产业也面临同样的挑战,主要表现为:果品质量参差不齐、价格下滑、销售遇冷、高产高效模式难维持等。为持续推动宁波市‘阳光玫瑰’产业健康发展,研究分析了宁波‘阳光玫瑰’葡萄产业发展现状及存在的问题,针对性提出下一步应对策略,以期为推动全市‘阳光玫瑰’产业的高质量发展提供参考。

1产业发展现状

1.1产业发展情况及规模

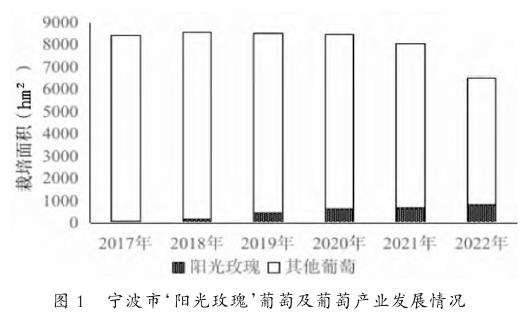

宁波市2006年已引种‘阳光玫瑰’葡萄,2017年后开始快速发展,全市‘阳光玫瑰’葡萄及葡萄产业发展情况详见图1。相较国内、省内其他葡萄产区发展情况,宁波市‘阳光玫瑰’葡萄发展相对滞后,据业务调查数据,2018年全市栽培面积159.6hm2,仅占全市葡萄栽培总面积的1.9%;2019年,由宁波市林特科技推广中心等单位举办的‘阳光玫瑰’葡萄擂台赛对产业的发展起到了极大的助推作用,截至2019年底,全市栽培面积增加至468hm2。随后,产业规模稳步增长,2022年全市‘阳光玫瑰’葡萄栽培面积820.9hm2,产量1.3万t,产值2.1亿元,分别占全市葡萄总面积、产量、产值的12.6%、10.0%和21.2%。

1.2主要栽培模式

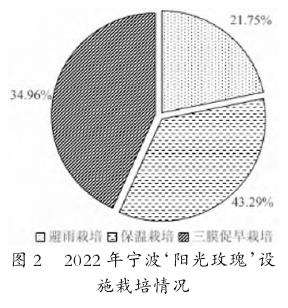

宁波市域所处纬度常受冷暖气团交汇影响,加之倚山靠海,使各地天气多变,差异明显,冬春季低温冷冻、夏季高温高湿且台风频发,极大地限制了葡萄产业的发展。为应对不利气候条件,当前,全市葡萄生产基本采用大棚设施栽培,主要分为避雨、保温和三膜覆盖促早[2]3种栽培模式。不同栽培模式的栽培面积占比见图2。通过不同栽培模式间搭配,拉长了鲜果供应期,使宁波市‘阳光玫瑰’葡萄鲜果上市期可从7月初持续到9月底。

1.3销售模式

宁波‘阳光玫瑰’葡萄鲜果上市期在全国产区中处于中段,迟于4-6月上市的云南地区,早于9-10月上市的山东、河南等产区,销售价格一般也处于两者之间,比云南低,比山东、河南等产区高。‘阳光玫瑰’葡萄商业化程度高,全市规模种植户以批发销售至大型水果批发市场为主,如南方的嘉兴水果批发市场、北方的北京新发地水果市场,之后流通至全国市场;小规模种植户多为精品包装后的礼盒销售,以本地农贸市场和超市销售为主;此外,还有线上+线下的自主销售,如社群销售、社区团购、订购配送等。

2存在的问题表现

2.1发展速度快,管理技术标准化程度低

‘阳光玫瑰’葡萄品种特性优,丰产稳产,“五亩换大奔”的高收益,让最早一批种植的果农尝到了甜头,引发生产主体种植热情高涨,使‘阳光玫瑰’葡萄产业快速发展。但因栽培管理技术的推广速度滞后于品种的快速发展,导致很多新发展葡萄园技术掌握不到位。在产前、产中、产后的技术管理中标准化程度低,表现在花果管理、树势调控等达不到技术要求,控产提质做不到位,对病虫害等的发生及防治认识不足,最终造成结果量过多,果实品质下降,果品质量、安全保障水平低等现象。

2.2规模化程度不足,品牌建设水平低

全市葡萄种植主体规模普遍偏小,以主产区慈溪为例,据2023年初调查,3.33hm2以上规模主体119个,栽培面积占全市葡萄栽培总面积的11.0%,据此,以其余每主体0.67hm2栽培面积推算,3.33hm2以上规模主体个数占比不足2%。‘阳光玫瑰’葡萄的种植规模情况由此也可略见一斑。多数小规模的生产主体新技术学习和掌握水平差,技术规范应用能力不足,产品质量不稳定,无规模效益,抵御市场风险能力较弱。

此外,宁波市在‘阳光玫瑰’品牌建设方面仍处于起步阶段。全市虽葡萄产品商标较多,但‘阳光玫瑰’葡萄特有的品牌几乎没有,更别说知名商标和品牌。作为一款定位中高端消费市场的水果品种,没有品牌,商品的优质优价很难得到保证和充分实现,市场竞争的最终结果就是劣币驱逐良币,口碑下滑。

2.3果品质量参差不齐,市场认可度降低

相较小穗小粒的果形,大穗大粒的果穗更受市场欢迎,为满足销售端需求,果穗越种越大,标准果穗从0.75kg/穗发展到1.0~1.5kg/穗,果粒也从12g增大到15~16g,大的甚至在20g以上。但片面追求大果穗、果粒,使得有香味的‘阳光玫瑰’葡萄越来越少,果粒空心,糖度降低,加上受市场早期量少价高等因素影响,不少生产主体早采销售,使得市场上的“阳光玫瑰”葡萄虽卖相尚可,但风味寡淡,不能达到消费者心理预期,影响了市场口碑。同时,部分种植户和中间商为追求高效益,以量换价,不求品质,只求产量,造成产能剧增,而质量发展无序。虽然少量精品化栽培的‘阳光玫瑰’葡萄仍品质突出,但因多未流入普通消费市场,导致普通大众对‘阳光玫瑰’葡萄品种的市场认可度降低。

2.4全国市场竞争激烈,产业效益面临考验

2022年,全国‘阳光玫瑰’葡萄栽培面积已超13.33万hm2。由于鲜果采收期长,且耐储运,导致国内‘阳光玫瑰’葡萄同期上市的产区竞争激烈,早上市的南方产区(云南河谷及广东、广西地区)占价格优势,其余地区产地的‘阳光玫瑰’葡萄成熟期重叠严重,主要集中在8-9月,这一阶段是一年内价格的低谷期[3]。据调查,2023年,宁波市‘阳光玫瑰’葡萄鲜果批发价从7月初上市时的30元/kg,降至9月下旬的10~15元/kg,且销售仍不佳,与2021年40~50元/kg的价格相比,相差较大。规模化管理、种植水平高的主体尚有一定效益,面积小、管理不善的主体已处在盈亏的边缘。‘阳光玫瑰’葡萄由于“高光出道”,市场价格波动一直备受媒体的关注,部分媒体为博人眼球,鼓吹“农药滥用”甚至造谣其为“转基因”品种,部分消费者受谣言所惑,消费热情下降,舆论压力也让产业发展面临考验。

3对策建议

虽然宁波市‘阳光玫瑰’葡萄产业发展出现了诸多问题,但鉴于其本身的品种优势和国内庞大的消费市场,相信产业未来仍会有较大的发展空间,为推动产业可持续健康发展,提出如下对策措施。

3.1加强政策扶持,推动果园高质化和标准化生产

设立专项资金,开展‘阳光玫瑰’葡萄本土栽培管理技术的研究和熟化,制定标准化生产管理技术规程,打造“标准化生产示范园”“精品果园”等生产示范园,通过召开现场会、组织集中培训等推广形式,开展全产业链技术服务,以示范园为纽带,完善技术专家、指导员负责制,建立科技人员直接到户、技术要领直接到人的成果推广转化机制,促进宁波市‘阳光玫瑰’葡萄高质量、标准化生产。

3.2强化政府引导,推动不同规模差异化管理

加强顶层设计,引导农户发展适度规模,重点推进不同规模生产主体的差异化管理,宣推“小户零售,大户批发”的销售模式,对以零售为主要销售方式的“小户”,主推精细化管理,通过控产提升品质,以品质取胜;对以批发为主要销售方式的“大户”,提倡品质和产量并重,以产量提收益。引导差异化经营管理理念,减少产品同质化竞争,分级销售。此外,整合多方力量,加大产业扶持力度,以产业为主导,深耕产业文化,推进葡萄产业与旅游业、文化业、教育、健康等产业的深度融合发展,延长果园产业链,不断提升果园价值。

3.3开展品牌创建,打响地产精品名优品牌

指导龙头企业、种植大户开展品牌建设,积极帮助企业提升商标品牌运用和建设能力。鼓励地方政府、产业协会等公益性组织创建公共品牌,严控质量品质,进行品牌授权、优质优价销售,提升品牌知名度和信誉度,提高产业效益;重点培育区域优势品牌,联合地方政府牵头承办葡萄节、精品名优评比、名优水果展示展销等活动,宣传打造地产名优品牌。同时,挖掘区域特色,结合宁波市自然因素和人文因素,赋予果品更丰富的文化内涵,培育地理标志产品,打造宁波‘阳光玫瑰’葡萄品牌和形象新亮点。

3.4积极科普宣传,助力产业健康可持续发展

做好生产端和市场流通环节果品质量安全的宣传和警示教育,确保生产和流通环节产品质量安全。加强果品质量安全信息公开,确保消费者能够了解所购买果品的质量安全情况,增加果品市场的透明度。积极组织举办果品质量、品质及安全生产相关科普活动,邀请媒体及时报道;关注网络舆论动向,对网络上的谣言和产业发展中存在的问题,及时正面回应、疏导,不给“伪科学”生存空间,给产业发展营造良好的外界环境。