南方红豆杉与白栎混交模式研究:2:1比例显著促进生长

南方红豆杉幼龄期与乡土树种白栎的混交模式研究

摘要:为探讨南方红豆杉与乡土树种白栎的混交模式对红豆杉生长的影响,采用不同的混交比例(2∶1、1∶1、不定比例)设置试验区,通过测量和分析红豆杉的高生长量和地径生长量,评估各混交模式的效果。结果表明,混交比例为2∶1的模式(混交区1)对红豆杉的生长有显著促进作用,该区红豆杉的高生长量和地径生长量均明显高于其他模式,且病虫害发生率较低,土壤肥力显著提高。适当的混交比例可以为红豆杉提供更适宜的生长环境,建议在不同气候和土壤条件下进行进一步研究,以验证不同混交模式对红豆杉长期生长和生态效益的影响,为其推广应用提供更全面的科学依据。

红豆杉属于珍稀濒危植物,具有较强的生态价值和药用价值。然而,南方红豆杉在生长过程中往往存在诸多挑战,如红豆杉生长速度缓慢及成活率不高。因其具有良好的生态作用,再结合乡土树种白栎成为混交树林,选择混交种植不仅改善了红豆杉的生长环境,也增强了生态系统的多样性和稳定性;在科学设计的基础上,优化混交技术方案及混交种植有效性。

1材料与方法

1.1研究对象

以南方红豆杉和乡土树种白栎为研究对象。选取乡土树种白栎作为伴生树种,研究不同初植密度和混交模式对红豆杉生长的影响。

将纯林红豆杉作为对照组,通过比较不同混交比例下的红豆杉与白栎混交林,评估其苗木高度和地径生长的差异。试验设置包括纯林对照区和3种不同混交模式及密度的混交林。系统观察和记录数据,深入研究各试验区红豆杉的生长状况,同时,分析不同混交模式对土壤肥力和病虫害发生率的影响,探讨白栎在混交林中的生态效益。本试验旨在为平原地区红豆杉栽植提供最优的混交技术方案,为该树种的推广应用提供理论基础和技术支持,为其保护和可持续发展提供有效途径。

1.2试验设计

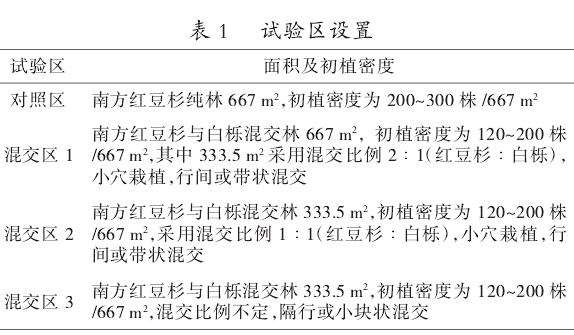

为科学评估平原地区南方红豆杉幼龄期的最佳混交模式,科学设置试验区尤为关键。本试验计划在气候和土壤条件较为稳定的平原地区进行,总面积2001m2,涉及南方红豆杉纯林和对照区、不同初植密度和混交模式的混交林区(见表1)。

1.2.1对照区。设置667m2纯林区,初始种植密度200~300株/667m2,这一区域将作为参照,用于评估在无混交树种影响下南方红豆杉的自然生长状况。

1.2.2混交区1。设置667m2红豆杉和白栎混交林,初始种植面积333.5m2,红豆杉120株,白栎60株,根据2∶1的混合比例,采用小穴栽植方式,行间进行带状混交。另外,还设立了333.5m2区域,初植密度为150株红豆杉和150株白栎,按1∶1的混合比例小穴栽植,行间或带状混交。主要目的是评估不同混交比例和栽植方式对红豆杉生长的影响。

1.2.3混交区2。设立333.5m2的红豆杉和白栎混交林,初植密度分别为120~200株红豆杉、120~200株白栎,采用不同的混交比例和行间或带状混交的方式进行。该区域旨在研究不同密度和不规则混交方式对红豆杉生长和生态效益的影响。

1.2.4混交区3。设立333.5m2的红豆杉和白栎混交林,初植密度分别为120~200株/667m2,采用不同的混交比例和行间或小块状混交的方式进行。

本试验能系统地分析纯林和不同混交模式下南方红豆杉的生长表现,并深入评估混交树种、初植密度和混交方式对其生长和生态效益的影响,从而确定最佳的混交技术方案。

1.3试验内容

1.3.1设定初植密度及栽植方法。在试验开始之前,详细规划对照区和各混交区的初植密度及栽植方法。在对照区采用传统造林方式,初植密度为200~300株/667m2的南方红豆杉纯林,以确保试验结果的可比性。在混交区1的333.5m2内,红豆杉与白栎按2∶1混交种植,每667m2初植密度为红豆杉120株、白栎60株;另外的333.5m2按1∶1混交种植,每667m2初植密度分别为红豆杉和白栎各150株,采用小穴栽植、行间或带状混交方式。在混交区2中,红豆杉和白栎的初植密度分别为120~200株和120~200株,根据不同比例配置成隔行或小块混交种植。

在栽植过程中,确保各苗木之间的距离一致,以使其能获得充足的光、水和营养。详细记录所有小区的造林密度和混交模式,以便后续进行分析和比较。

2结果与分析

2.1高生长量分析

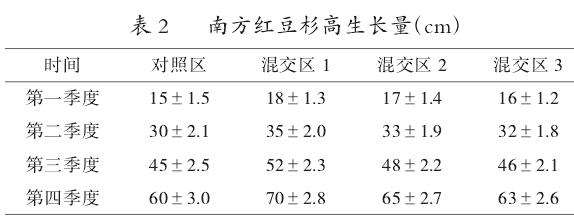

由表2可知,在不同的混交比例下,红豆杉的生长受到不同程度的促进。其中,混交区1的红豆杉在各季度的平均高度均显著高于对照区和其他混交区。在第一季度,南方红豆杉在混交区1的平均高度为18±1.3cm,显著高于对照区的15±1.5cm和其他混交区。混交区2和混交区3的红豆杉平均高度分别为17±1.4cm和16±1.2cm,虽高于对照区,但不如混交区1。第二季度的数据继续表明混交区1的优势,其红豆杉的平均高度达到35±2.0cm,明显高于对照区的30±2.1cm和其他混交区。混交区2和混交区3的红豆杉高度分别为33±1.9cm和32±1.8cm。可以看出,混交比例为2∶1的模式在此阶段的生长促进作用依然显著。进入第三季度,混交区1的红豆杉平均高度增至52±2.3cm,继续保持显著优势。对照区、混交区2和混交区3的高度分别为45±2.5cm、48±2.2cm和46±2.1cm。

这表明混交区1的红豆杉在整个生长季节中表现出了更强的生长势头。到第四季度,混交区1的红豆杉平均高度达到70±2.8cm,远高于对照区的60±3.0cm和其他混交区。混交区2和混交区3的红豆杉高度分别为65±2.7cm和63±2.6cm。混交区1在全年各季度均表现出显著的生长优势,表明2∶1混交模式对红豆杉的生长具有持续的促进作用。混交区1中白栎与红豆杉的比例为2∶1,这种比例下,白栎提供了适度的荫蔽和土壤养分,同时减少了红豆杉之间的竞争。白栎的凋落物增加了土壤有机质,改善了土壤结构,有利于红豆杉的根系发育和养分吸收。

试验表明,混交模式有助于减少红豆杉的病虫害发生率。混交区1中的物种多样性可能通过生态位分化和自然敌人增加的机制,抑制了病虫害的传播,提高了红豆杉的健康生长。混交模式提高了林地的生物多样性,增强了生态系统的稳定性和抗逆能力。不仅对红豆杉的生长有益,也对整个生态系统的可持续发展具有重要意义。合理的混交模式可能在红豆杉的整个生长周期中提供持续的生态支持,实现更高的林地生产力和生态效益。

2.2地径生长量分析

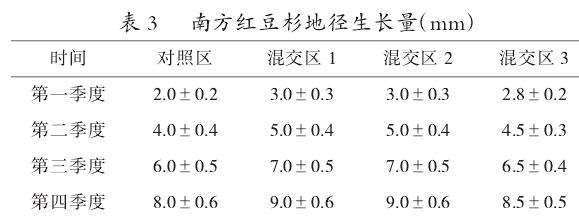

由表3可知,在地径生长量方面,混交区1的红豆杉表现出显著优势。混交区1的红豆杉地径生长量在4个季度中均高于其他试验区。第一季度,混交区1的地径生长量为3.0±0.3mm,显著高于对照区的2.0±0.2mm。第二季度和第三季度,混交区1的地径生长量分别为5.0±0.4mm和7.0±0.5mm,而对照区分别为4.0±0.4mm和6.0±0.5mm。最后,第四季度,混交区1的地径生长量为9.0±0.6mm,而对照区为8.0±0.6mm,增长优势显著。

综合数据分析,2∶1的混交比例在促进红豆杉地径生长方面表现最为有效。这种优势可能源于白栎提供的适宜环境条件,包括增加土壤有机质和改善土壤结构,促进红豆杉的健康生长。此外,混交模式增加了物种多样性,有助于提高生态系统的稳定性和抗逆能力,进一步促进了红豆杉的生长。

这些发现为南方红豆杉与乡土树种白栎的混交栽培提供了重要的理论和实践指导。

2.3监测病虫害和分析土壤

为评价不同混交方式对红豆杉健康及土壤的影响,本试验以病虫害监控及土壤分析为主要内容。在每个试验区中,每季度都要检测1次病虫害,并统计其发生的种类、数量及为害程度。通过对比各试验区病虫害发生状况,探讨混交林对白栎的保护效果。在混交区1的红豆杉病虫害发生率为5%,显著低于对照区的12%。在混交区1中,蚜虫数量为30只/m2,而在对照区则为80只/m2。在混交区1中,病虫害的为害程度为轻度,而在其他混交区和对照区则为中度或重度。

土壤化验方面,每年取样1次,测定土壤有机质、N、P、K等养分含量,并测定土壤pH值。白栎树凋落物腐解增加了土壤中的有机物质,使土壤变得更加肥沃。在此基础上,利用野外调查和室内模拟相结合的方法,监测不同混交方式下的土壤养分状况。混交区1的土壤有机质含量为2.8%,对照区为2.0%。另外,可以提供更多的土壤化学指标数据,如混交区1的土壤pH值为6.3,略偏酸性,而对照区为6.0,呈中性反应。土壤中的氮含量、磷含量、钾含量等指标也可以给出详细数据,例如混交区1的土壤氮含量为0.18%,高于良作用存在差异。

良好的根际理化环境为植株生长提供了充足的养分和适宜的生存空间,因而机械松土可以促进园林木本植物快速生长。本研究为园林绿化管理实践提供了理论依据,但由于试验时间较短和尺度较小,对松土处理频率、强度以及对不同树龄或立地条件下植物的影响还需进一步研究。同时,随着时间的推移,根际环境将发生动态变化,长期效应仍有待进一步观测和分析。